愛知県名古屋市から出た三英傑の一人豊臣秀吉の、幼少の頃の史料があまり無いのではっきりしたことはわかりません。

秀吉を支えた弟・小一郎(秀長)も同様です。

2026年1月から始まる大河ドラマ「豊臣兄弟!」をどう描くのか見ものです。

まず母親の存在と父親の存在を把握しておきたいと思います。

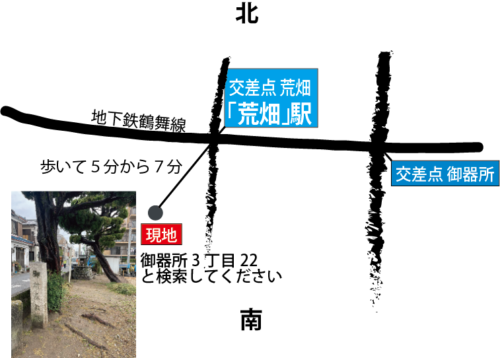

先日(令和7年3月28日)、名古屋・御器所まで行って母親の「仲」の生誕地を見てきましたが、閑静な住宅地の一画にありました。

▲付近の閑静な住宅地

▲付近の閑静な住宅地

▲簡単な行方

▲簡単な行方

史料を紐解いていくと母親の名が「仲」と云う名も本当かどうかもわかりませんが、ここでは「仲」と云う名で通したいと思います。

現地に立っている標札には、ここで秀吉を生みと書いてあるし、その上、持萩中納言の娘とも書いてあります。

これが事実か分かりません。

何故なのかというと天下を取った秀吉が都合のいいように改竄(かいざん)したとも考えられます。

▲標札です

▲標札です

現地に「御所屋敷跡」という石柱と小さな祠があって、以前来たときより生誕地の敷地が隣の家がなくなり広くなっていました。

▲石柱です

▲石柱です

▲祠

▲祠

母親「仲」が中納言の娘なら

中納言とい地位は

中納言の位は正四位上でしたが、天平宝字5年(761年)に従三位へと変更されました。

※.日本の元号の天平宝字という期間は757年から765年までの期間を指す。

平安時代を通して、貴族の数が増加するなかで、官位昇進を求める声も高まり、中納言の定員は得折変動しました。

特に後白河院政時代には人数が10人に達し、その後も長きにわたって、この人数が維持されることになりました。

昇進の道筋

中納言への昇進には、基本的にいくつかのルートが設けられていましたが、池基親が著した『官職秘抄』によると、「五道」と呼ばれる昇進の道がありました。

その条件としては、参議を15年以上務めた者がほぼ必然的に中納言に昇進する権利を持つというものでした。

また、特定の職務(例えば、左大弁や右大弁※1、或いは近衛中将など)を兼任することで、昇進の幅が広がりました。

※1.左大弁・右代弁とは、朝廷の最高機関である太政官の職で、官庁の指揮監督を担っていました。

特に、摂政や関白の子息は参議を経なくても中納言に任じられる慣習があったことも、その背景として影響しています。

という凄い父を持つ秀吉の母「仲」、また、姉と秀吉にとっては凄い祖父を持つことになります。

弟の小一郎と妹・旭(朝日姫)は誰が父親か木下弥右衛門か再婚した竹阿弥(筑阿弥父とも書く)か。

スポンサーリンク

母・大政所

別の見方では

豊臣家の母親「仲」は、永正13年(1516年)に、尾張国の愛知郡御器所村(現・名古屋市昭和区御器所)で生まれたと伝わります。

美濃の鍛冶屋・関兼貞(または関兼員)の娘ともいわれるが、妹に栄松院(小出秀政の正室)、大恩院(青木秀以の母)、松雲院(福島正則の母)、姉妹・伊都(一説には妹と、聖林院(加藤清正の母)がいます。

とWikipediaに書かれていますが、妹に福島正則の母、加藤清正の母というように妹が侍の家に嫁いでいるということは、ただの出自じゃないような気がします。

※.福島正則の母とは、秀吉の母の妹です。

母親の「仲」は、織田家の足軽或いは雑兵(雇い兵)だった木下弥右衛門のもとに嫁ぎ、長女・日秀(とも)と秀吉を生む。

『太閤素生記』によると、天文12年(1543年)1月2日に夫・弥右衛門が亡くなった後、織田信秀に仕えてた同朋衆と伝わる竹阿弥(筑阿弥とも書く)と再婚し、その2人の間に秀長(小一郎)と旭(朝日姫)をもうけたといわれるが、桑田忠親によると、これは生年誤りで、弥右衛門が亡くなった、天文12年(1543年)に小一郎(秀長)は3歳、妹・旭(朝日姫)は1歳であり、「仲」は4人の子女を抱えて竹阿弥と再婚している。

だから、日秀・秀吉・小一郎・旭は父・木下弥右衛門の子供ということになる。

もう一つの見方

確たる証拠がある訳じゃないですけど現地の看板に持萩中納言の屋敷跡と書かれていました。

先ほども書きましたが、「仲」の生誕地は持萩中納言が都で罪を犯し、尾張国村雲(名古屋市昭和区)に配流となった。

持萩中納言が亡くなると、妻と2歳の息女が残った。

ということは母親「仲」は持萩中納言の娘か何か関係のある人と推測されるし、それか全く関係がないかです。

永禄4年(1561年)に、福島正則(幼名:市松)は尾張国の海東郡二ツ幸村(現・あま市ニツ寺屋敷)で桶屋を営む福島正信(正光)の長男として生まれたという。

もう一説は、福島正光は養父ともいわれる、実父といわれるのは尾張国の春日郡清洲村界隈(現・愛知県春日郡清洲市)の桶大工及び星野成政である。

何がいいたいかというと秀吉の母は、もしや持萩中納言の娘ではないかと疑います。

スポンサーリンク

父・木下弥右衛門

戦国時代の人物で、太閤秀吉の実父であると推定されます。

なぜ推定というと史料がないのでしょう。

姓や出自などにはついては多くの謎があり、実像は判然としてはいない。

秀吉の家臣であった竹中重門がしたためた、秀吉の一代記『豊鑑』ですら「郷のあやしの民の子なれば、父母のなもたれかはあらむ。一族なども志かなり」とある。

後世の史実は、名字を持つ名主百姓であったとか、またはその逆に苗字を持たない最下層の貧民だったのではないかとか、下層農民、或いは大工や鍛治師などの技術集団、それに関する針売り商人、木地師、漂流民の山窩※2(広義的な傀儡子)※3の出身など、さまざまな説を主張しています。

※2.山窩(さんか)とは、中央の支配体制を嫌って山に逃れた原日本人や、山に住む犯罪者、日本に安定した漂流民族などを指す言葉です。

※3.傀儡子(くぐつし)とは、木偶(木の人形)や、それを操る部族。n人形芝居を見せるなどして諸国を旅した漂白の芸能者集団、他人の手先となって思いのままに利用されている人物や組織の比喩。

結果として、秀吉は母の大政所の姉妹の嫁ぎ先や血縁者を用いたものの、弥右衛門の親戚や血縁者を用いることは一切していないので、弥右衛門の親兄弟を含めた出自が判明していない。

秀吉自身も、実父の名は抹消しようとしており、大村由己※4に命じて書かせた『天正記』の中で皇胤説※5を匂わせて関白宣下の際に政治利用しているが、実父については言及した文書が存在しないため、秀吉が抹消したと考えられます。

※4.大村由己(おおむらゆうこ)とは、天文7年(1536年)〜慶長元年5月7日(1596年6月2日)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての農作者・著述家・播磨国三木の出身、この人物は秀吉の祐筆と知られた人物です。

大村由己は、元々は地元の僧でしたが、京の相国寺で終業をしたときは、その深い学識で有名になった人、有名なのは『天正記』で、これは秀吉の最初の史伝というものです。

※5.皇胤(こういん)とは、広く天皇の男系孫系を指す言葉、「胤」が「たね」と訓することからも分かるように、事実上男子系の子孫にのみ用いられた、父系社会においては血筋とは当然男系のそれが観念されたからである。

徳川家康の先祖・松平親氏は、乞食僧で流れ時宗の僧侶だけど、林羅山に「清和源氏であるという意味で書かせた」おかげで、征夷大将軍になれたこと事態も皇胤にあたる。

また、眼科の名医・福阿弥という者が(公卿の)子を胎んだ官女を下賜されて、後に弥助と名を変えて尾張中村に引き取ったとして、似通った落胤説が書かれています。

これは、神格化が始まる前、秀吉存命説より、日輪受胎伝説と呼ばれる太閤伝説の創作が始まっていて、、秀吉自身が、(諸外国に向けて)「日輪の子」であると言い出した。

文禄2年(1593年)を境に、実父の存在はすでにタブーとなていましたからで、天皇落胤説や公卿落胤説、中国の西夏王の子孫説なども明らかに虚構※6であったが、意図して吹聴された形態がある。

※7.虚構(きょこう)とは、実際にはない、作り上げたこと。作り事を組むこと。フィクション。

木下弥右衛門が、通説として秀吉の父であると受け入れられている存在であるのは『太閤素生紀』における以下の記述が元のなっています。

父木下弥右衛門ト云中々村ノ人、信長公ノ親父信秀織田備後守鉄砲足軽也、爰(ここ)カシコ二テ働キアリ。就夫手ヲ負五体不レ叶、中々村ヘ引込百姓ト成ル。太閤ト瑞龍院ヲ子二持チ、其後秀吉八歳ノ時、父弥右衛門死去。『太閤素生記』。

これにより秀吉の父は木下弥右衛門で、織田家の足軽or雑兵(雇い兵)であったことがわかります。

また、ある合戦において負傷したために、勤務を辞めて尾張国中村に帰農したということが分かります。

ただし、記述には2つの問題があり、下士に過ぎない人物が姓を名乗っていたとは思わない点と鉄砲足軽也と書いてありますが鉄砲伝来以前であるので信頼できるものではありません。

だから勝てば官軍、秀吉しかり家康しかりです。

スポンサーリンク