豊臣秀長は、まだ最初の頃は小一郎と呼ばれ、兄・秀吉(最初は木下藤吉郎)を陰で支え続けた補佐役だった。

目立つ派手な武功こそ少ないが、歴史を動かす重要な場面で「これは」というエピソードがいくつかあります。

代表的なエピソードは金ヶ崎城の殿(しんがり)です。

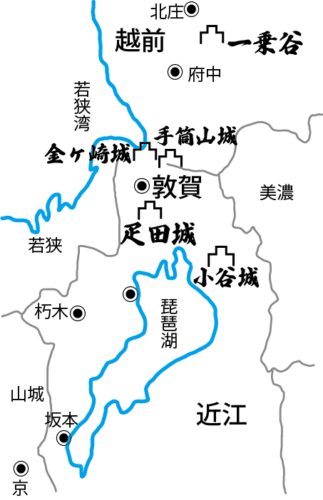

信長と同盟の家康軍が越前(福井県)の朝倉義景を攻め、同盟関係にあった信長の妹・お市の方の婿の小谷城(琵琶湖東岸)の、浅井長政のまさかの裏切りにあい挟み撃ちの危機に瀕した。

そのため木下藤吉郎(後の豊臣秀吉)と池田勝正、明智光秀、信長の同盟軍の徳川家康が後衛なって、信長本隊が無事帰還するまでを援護した戦い、金ヶ崎の退き口、または、金ヶ崎崩れとも呼ばれ織田信長の撤退戦です。

金ヶ崎の退き口(撤退戦)

織田信長は浅井長政のまさかの裏切りで破滅寸前で京へ逃げます。

金ヶ崎城から撤退するに当たって、信長は殿(しんがり)に木下藤吉郎を入れて置くことにし、通説ではこの時、木下藤吉郎が殿(しんがり)軍を自ら名乗りをあげたと言われていますが、『武家運箋』などによると、殿軍には藤吉郎より地位が高い摂津守護の池田勝正や明智光秀がいたため、藤吉郎が殿軍の大将を務めたという説には疑問が残りますが、殿を務めたことは確かです。

撤退戦において殿とは、最後尾で敵軍を食い止める役ですから、金ヶ崎の戦いで殿軍を務めたのが、池田勝正、木下藤吉郎、そして明智光秀、という史科は一色藤長が得た伝聞に基づく情報(『武家運箋』所収文書)であり、確実なものではないという指摘もあります。

言うまでもなく、殿の役目は極めて危険な仕事で、身を挺して本隊が逃げるまでの時間を稼ぐわけですから、自分たちは討ち死にも覚悟しなければなりません。

そのため、決してただの捨て駒ではなく、信頼のおける武将が命じられ、この点からも信長が藤吉郎や光秀をいかに頼りにしていたかと言うことが分かります。

また『寛永諸家系図伝』『徳川実記』などでは徳川家康もこれらに加わったとしているが、一次史科※1には家康の名はみられない。

※1.一次史科とは、歴史的事件や事象が起こった同時代に、その出来事や人物に直接関わった人が、直接的な情報源として作成・記述した資料のことです。例えば、日記、手紙、公式文書、インタビューの記録、統計データなどが一次史科に該当します。歴史研究においては、情報源の信頼性が高く、歴史的事実の根拠となるため、史科批判を経て最初に参照されるべき資料とされています。

藤吉郎は殿(しんがり=撤退する軍の最後尾を守る役)を務め、敵(朝倉・浅井軍)の追撃を防ぎながら信長を退避させなければならない。

小一郎の籠城戦ー金ヶ崎城を守る

弟・小一郎は金ヶ崎城に篭って奮戦し、朝倉・浅井軍を引き付けて命がけで戦かった。

小一郎は兄・秀吉の影で冷静に軍をまとめる役割を担って、兵力が劣る中、金ヶ崎城に立て籠り敵の攻撃をしのぎ、敵の進撃を遅らせ兄・藤吉郎の殿と併せて二重の防御線となった。

戦後の評価と兄弟の絆

金ヶ崎の戦いは信長にとって最大の危機の一つ、しかし、藤吉郎と小一郎がみせた忠義と勇気によって信長は京へ戻れました。

信長は秀吉の功績を大いに評価し織田家の中でますます重視され、兄弟の絆はのちの豊臣政権を支える基盤となっていきます。

ちなみに、激戦の舞台となった金ヶ崎城は本丸の跡だけが残って小高い丘になっていて、敦賀湾の美しい景色を望めます。

歴史好きなファンの方は訪れて見てください。

金ヶ崎の戦いの背景

永禄13年4月20日(1570年5月24日)、織田信長・徳川家康連合軍は3万の軍(『元継卿記』)を率いて京を出陣した。

織田軍の武将の他、池田勝正・松永久秀といった近畿の武将、公家である日野輝資・飛鳥井雅敦も従軍した、なお、出陣中の4月23日(1570年5月27日)に元号が元亀と改元しています。

当時の若狭国内は将軍・足利義昭の甥である国主・武田元昭が朝倉義景によって越前に拉致されて事実上の朝倉家支配に置かれて以降、足利義昭は若狭・武田氏の再興を志向しており、武田家臣団も義昭派と朝倉派に割れていた。

このため、本来この戦いは将軍・足利義昭の命を受けた幕府軍による朝倉派の武田家臣の武藤友益討伐であり、朝倉義昭が武田家臣・武藤友益の救援に乗り出した結果として幕府軍の将兵として参加した織田・徳川軍の戦いになった見方や朝倉氏が拉致軟禁していた将軍・足利義昭の甥・武田元明の救出が戦いの名目であったとする説も出されています。

織田・徳川×浅井・朝倉

4月25日(5月29日)、越前の朝倉義景領に侵攻した織田・徳川連合軍は、同日の天筒山城(天筒山城の戦い)を皮切りに敦賀郡の朝倉氏側の城に攻撃をかけ、翌日には金ヶ崎城の朝倉景恒を下す。

それに対し、朝倉軍は敦賀郡を半ば放棄するように戦線が狭く防御に向いた地形である木ノ芽峠一帯を強化し、防衛体制を整えた。

これには、敦賀郡の郡司で一門宗筆頭であった朝倉景恒と本家である朝倉義景や、同じ一門衆である朝倉景鏡・朝倉景健らとの序列争いが背景にあり、朝倉景恒への援軍を故意に遅らせたという説もあります。

これには、敦賀郡の郡司で一門衆筆頭であった朝倉景恒と、本家である朝倉義景や、同じ一門衆である

このように当初は織田方が優勢に合戦を進めていました。

浅井長政の裏切り

信長の妹・お市を妻に迎えていた浅井長政は同盟者のはずでした。

しかし、長政は突如、朝倉側につく裏切りを決断、この情報が信長に届いて、はじめは、虚説たるべき(嘘であろう)」と言って信じなかたが次第に入る知らせが本物と認めざるを得なくなり撤退を決意、織田・徳川軍は越前と北近江からの挟撃を受ける危機にみまわれたからである。