今から約450年前に「桶狭間の戦い」が豊明市の桶狭間で織田信長が今川義元を討ち取った話は大抵の人が知ってますよね。

なぜ、織田氏は今川義元の進軍を黙って通過させなかったのか?

なぜ、織田信長は今川義元を襲撃したのか?弾正台の役目からか?

弾正台とは、織田家の「弾正忠」は、織田信長の家が代々務めてきた役職名であり、正式な官職ではありません。

弾正忠は、弾正台という令外官(律令制で定められた官職以外)における監察・治安維持を担当する役職の第三位の位階です。

織田家では、弾正台を名乗ることで格式を高め、尾張国における勢力拡大のあしがかりとした。

スポンサーリンク

具体的には、以下の点が挙げられます。

令外官の役職

弾正忠は、律令制で定められた官職ではなく、弾正台という監察・治安維持を担う機関の役職でした。

織田家の家格 : 織田家は、尾張国の守護代であった斯波氏の家臣でしたが、弾正忠を名乗ることで、守護代である清洲織田家(織田大和守家)に対抗する力を持ち、尾張国における勢力を拡大しました。

織田信長は、父・信秀から家督を継いだ後、弾正忠を名乗り、清洲織田家を滅ぼし、織田家の宗家となりました。

スポンサーリンク

「正義の肩書」: 弾正忠は、監察・治安維持を担う役職であるため、正義や秩序を象徴する言葉として使われ、織田家が尾張国を支配する正当性を主張する際に用いられたと考えられます。

つまり、「弾正忠」は、織田家にとって、家格を高め、勢力を拡大するための重要な役割を担った、言わば「正義の肩書」であったと言えます。

今は令和7年(2025年)7月です。

信長が今川義元を襲撃したのは、永禄3年(1560年)5月19日、引き算すると465年前の出来事です。

今川義元は尾張国へ入ったか?

上洛即ち京都に入って室町幕府の政権を掌握するためだったと考えられます。

では、今川家はどういう家柄でしょうか?

名門?・今川家

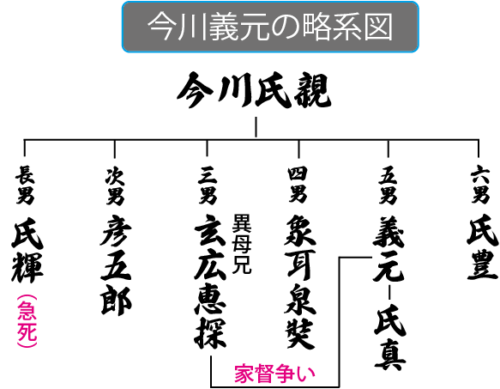

今川義元は五男のため家督が継げな買ったが、長男・今川氏輝が急死したため、天文5年(1536年)に兄弟で(義元と玄広惠深)で家督争い「花蔵の乱」※1をして今川義元が勝って家督を継いだ戦いです。

※1.花蔵の乱とは、玄広惠探が修行僧として、花倉の遍照光寺(現・藤枝市花倉にある寺院)にいたから花蔵殿と呼ばれていたからその名がついた。

▲家督争いをした兄弟

▲家督争いをした兄弟

今川義元の家は、清和源氏の流れを汲む足利氏の一族である、足利将軍家の分家の吉良家から分かれた分家の今川氏です。

足利将軍家御一家として、同じ足利一門であった畠山氏や斯波氏とも一線を画す格式ある一族として知られており、足利将軍が途絶えれば吉良家が継ぎ、吉良家が滅びれば今川氏が継ぐという格言もあるほどの由緒あるお家柄の今川氏です。

室町時代には、今川氏は駿河・遠江の守護大名として戦国時代には東海地方最大の戦国大名として栄えました。

今川義元の代には、特に内政・外交。軍事に優れた辣腕※2を発揮し、「街道一の弓取り」と称され、今川義元が今川家の家督を継承してから、上洛即ち京都に入って室町幕府の政権を掌握するためだったと考えられます。

ついでに今川氏は織田氏と三河を巡り争い続けて尾張を視野に入れ、義元が、今川家の家督を継承してから三河で漸進的※3に勢力を広げる戦いを繰り広げて、ついに三河を占領出来たので、さらに尾張の支配地域を大きくするために侵攻したんじゃないかと想像します。

※2.辣腕(らつわん)とは、テキパキ処理する能力があること。

※3.漸進(ぜんしん)とは、(急がないで)段階を追って少しずつ進んで行くこと。

尾張は今川一門・今川仲秋(尾張守護)の守護任国※4であり、末裔の今川那古野氏(室町幕府奉公衆の今川氏)が那古野城を構えていた、義元の末の弟である今川氏豊は、この今川一門の血縁が絶えたので、送り込まれ家を継いだ。

※4.任国(にんこく)とは、大使・公使・領事として赴任する国。また、国司として任命された国。

那古野城は調略で織田氏に奪われています。

スポンサーリンク

信長の覚醒

信長の父・織田信秀は弾正として生きた立派な殿様でした。

親が真面目で一筋だと倅(信長)という者は、グレた真似をしたくなるもんです。

倅の吉法師(後の信長)、若い頃、腰に藁を巻いて悪ガキたちと一緒になって国中で遊び歩いていたので、町中の人・家臣の人が、「あゝ信秀様は本当に立派な殿様なんだけどなぁ〜、あの吉法師さんが信秀様の跡を継ぐんじゃ織田家も終わりだな〜」と嘆いて噂話をしてた。

その織田家が生きるか死ぬかの状態に陥ったのが、今川義元が大軍を率いて尾張名古屋までやってくるという噂が広がった。

今川家というのは、足利将軍の分家が吉良家(吉良上野介)、その吉良家の分家が今川家、要するに足利将軍の分家の分家ということは、要するに位がずっと低い今川義元がたまたま自分が大金持ちで大地主だということを麾下※5して大軍を率いて京の都に登って天子様に圧力をかけて、儂しを将軍にせよといいにいくということはあってはならないこと。

※5.麾下(きか)とは、将軍の直属の家来。

そんな今川氏に織田家の家臣たちは今川家に頭を下げたくない、今までだって下げてこなかった、「でもな〜、吉法師様じゃなぁ〜」「まいったな〜」と家臣たちの嘆き節が聞こえる。

スポンサーリンク

敦盛を舞う信長

突然、信長が敦盛を舞う※6

人間五十年 下天のうちを 比ぶれば 夢幻の如くなり 一度生を享け 滅せぬものを あるべきか

※6.敦盛(あつもり)とは、幸若舞の演目の一つ。作者と具体的な製作者は不詳。

幸若舞とは語りを伴う曲舞の一種で、室町時代に流行。

福岡県みやま市瀬高町大江に伝わる重要無形民俗文化財(1976年指定)の民俗芸能として現存しています。

敦盛というやつは、平敦盛に関する謡曲で、熊谷直実に一ノ谷の合戦で呼び止められて、平家の公達のわずか16・7歳の青年が逃げればいいのに、小竹という名前の大切な笛をたまたま忘れてきてしまったので一人で戻ってきた。

熊谷直実に「え〜い、そこの武者どの待たれい」と言って呼び止められてしまった、逃げればいいものを、呼び止められて逃げる訳にはいかない、馬を返して、「ならば尋常に勝負」ということで馬を返して、負けると分かっていても男子たるものは戦わなけtればならない、正々堂々と熊谷直実と勝負をして負けた。

この時に幸若舞で歌われたのが、この歌、どうせ生きても人生なんていうのは夢や幻のようなんだ、ひとたび生を受ければ死なない人なんていないんだ、折角呼び止められたので平家の武士たる俺は馬を返して生々堂々と戦おう。

信長が那古野城でこの歌を歌いながら舞を舞わった時、家臣一同みんな泣く「アホ」と思っていた吉法師様が、ついに弾正の血に目覚めてくれた」。

さすが信秀様の子供だ〜、きっといつかは目覚めてくれると思っていたけだれど信長様がついに目覚めてくれた、どんな不条理があったとしても今川が大軍であったとしても俺たち信長様が戦うと言うんだったら弾正として断固戦うと悪を許さないと言うのであれば、俺たち命をかけて、殿についていきます。

こうして信長に従った織田家の軍勢2.000今川の50.000の大軍を前にして本隊の真横を突いて昼食中で休憩していた今川義元をものの見事に首を取った。

こうして戦国乱世の世の中に弾正としての筋を通した。

世の中の不条理を真っ直ぐにしようととして一人の男が立ち上がった、その名は織田信長。

▲桶狭間の戦い

▲桶狭間の戦い

スポンサーリンク

織田家の弾正

桶狭間で今川義元に挑みかかった信長は、口上として「織田弾正忠信長」と今川義元に伝えています。

これは何を意味しているか?

国史啓蒙家:小名木義行のブログを参考にしてます。

いきなり弾正という言葉の意味を問われても“弾正ってなんだ〜”ですよね?

信長だけでなく父・織田信秀、祖父・織田信定も名乗っていました。

この「弾正忠」という称号には、単なる名乗り以上の意味がありました。

それは武士にとっての”格式“であり、朝廷から授かった名誉の証です。

信長が桶狭間の戦いで今川義元討った時、「織田弾正忠信長」と名乗っていたことも象徴的な意味があります。

織田家の家系は、織田氏の中でも家格が少し低めの分家でした。

しかし、「弾正忠」という朝廷の官職を得ることで、他の織田家中よりも格が上がり、「織田弾正忠家」として一目置かれる存在になっていったのです。

「弾正」はあくまで家格・肩書きであり、直接”悪人退治“の意味ではありません。

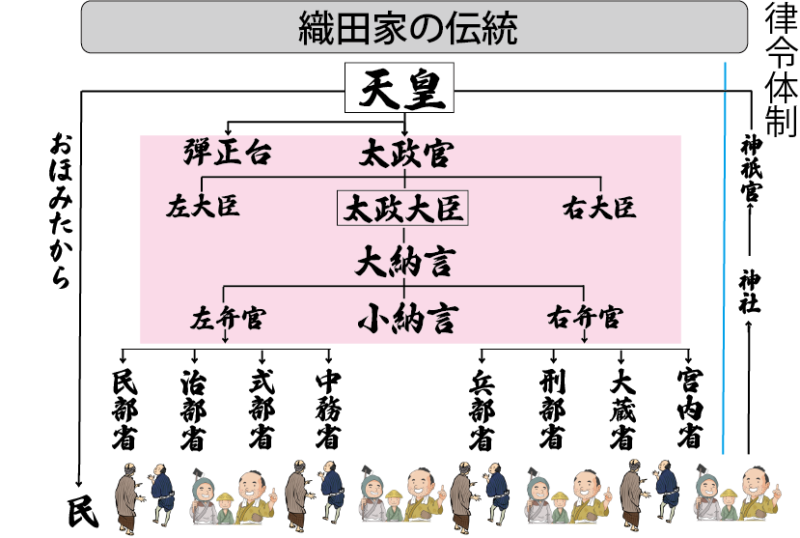

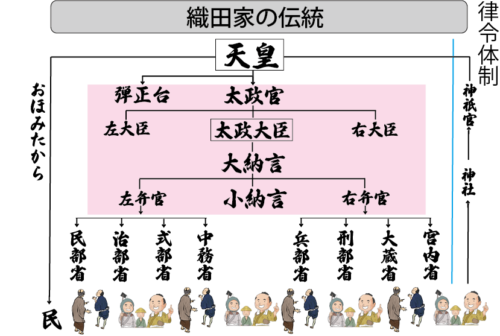

▲赤アミがかかってる役職の人は「刑部省」では裁けない。裁けるのは「弾正台」の役職だけ。

▲赤アミがかかってる役職の人は「刑部省」では裁けない。裁けるのは「弾正台」の役職だけ。

①弾正とは‥‥律令制度の官職。取り締まり機関「弾正台」に由来。

②弾正忠とは‥‥律礼制度の中の一つ「右弾正忠」本来は朝廷内の監察官的な役割(不正摘発など)武士が朝廷から賜った名誉職・儀礼的な意味が大きい肩書き。

③織田家の家系と「弾正忠」‥‥「織田弾正忠家」と呼ばれた分家で信長の父・祖父の家系「織田弾正忠家」の称号。

本家(守護代家)とは別で、尾張・那古野城を拠点とした一族で、弾正忠を名乗ることで武士階級内での格を保っていた織田家。

父・信秀は那古野城主として有力大名に成長していく、「弾正忠」の官職で他家と対等に外交(岩川・斎藤など)をしていきました。

官職は朝廷から賜るもので、金銭や政治的工作で得ることも多かったと言われます。

④今川義元を討ったことの関係‥‥間接的な象徴的はあるが、直接の理由ではないが、織田弾正忠信長として勝利しています。

名乗りだけではなく「正義の体現者」としての演出、それは父・祖父から受け継いだ家の格式で戦国大名としての出発点であり信長の野望の原点となりました。

スポンサーリンク

信長が「弾正忠信長」の名乗った隠された意味とは?

織田信長の桶狭間の戦いについて、信長が桶狭間の戦いに勝利をしたということを、ちょっと考えればおかしな〜〜ということに気が付きます。

当時の今川義元は、戦国時代の駿河国及び遠江国の守護大名で戦国大名、今川氏第11代当主で姓名は源義元。

これが大軍を率いて尾張国にやってくる、当時の尾張国というところは港はあったりするけども当時の今川家に比べたら月とすっぽんなんです。

織田家の方がはるかに小さいから織田方が抵抗してきたら簡単にひねり潰して通っていくというぐらいしか考えていなかった。

信長は相手はめちゃくちゃ強くて信長の方が弱い強弱の違いがあまりにもあるにもかかわらず、信長は、今川義元に、今川殿部下になりますと言って頭をさげなかったのか?

「織田殿は麻呂の味方になるのでおじゃるか?」「もう今川殿のために粉骨砕身頑張ってまいります。」

「さようかならば供に加えよう」

なんていう話になっていけば全然無抵抗でどんどん無人の野を行くがごとく京の都まで進軍出来ただろうに、信長はどうして今川義元に頭を下げなかったのか?

そういうところをしっかり捉えていかないと歴史というところが見えてこない。

知られざる織田家小竹の伝統

織田信長という人物は、幼少に頃、吉法師という名前がついていたのは有名な話です。

吉法師と呼ばれた若い頃の織田信長、腰に藁を巻いてみっともない格好をしてた。

少なくとも尾張のお大名の倅ですから、しっかりと身なりを整え人前に出ると「余は信長である」礼儀正しく作法やマナーをキチンと守って人々にちゃんと接していくという教育をしていく。

本来はお殿様というのは、私心を持ってはいけない存在、俺が俺がという気持ちを持ってはいけない、なぜなら家臣がいるからです。

みんなが豊かに安心に暮らせることが出来るように自分を殺して、いろんな藩の運営というものを部下の家臣たちに任せて、そして家臣たちが大きな失敗をした場合には、責任を取って腹を切るというのが、お殿様の役割です。

お殿様というのは、私心を持ってはいけない、お殿様が美味しいものを食べた「世は満足じゃ」余というのは一人称、だから余というには自分のことを言ってい。

スポンサーリンク

父・織田信秀

戦国時代の尾張国の武将、戦国大名で織田信定の子であり織田信長の父です。

とっても人格者だった、お伊勢様が戦国時代に式年遷宮※7▲が出来なかった、元々国のお金で国費を持って式年遷宮を行ってきたが、戦国時代国が荒れて百年のあいだ式年遷宮が出来なかった。

※7.式年遷宮とは、本殿が従前とは異なる境内に新築移転したり、同じ境内に別の位置に新築移転したりする歳のほか本殿の修理や新築の歳に一時的に神体を移動する場合にも遷宮という。定期的な遷宮を式年遷宮という。

それを復活させたのは信長の父・織田信秀が尾張藩で大金をお伊勢さまに奉納して、ちゃんと式年遷宮が出来るようになった。

本当に神仏への信仰も深く感謝の思いも強く、人格も立派な人であった。

だから多くの家臣が皆ついていった。

この織田信秀の名前は正確には織田弾正信秀という。織田家というのは元々弾正の家柄。

スポンサーリンク

律令体制の朝廷の組織図

▲7世紀に出来上がった朝廷の制度です。

トップは当然天皇、でも天皇というのは国家最高権威であって国家権力をもたないですが、一般の民衆を「おほみたから」※8とする。

※8.おほみたからの意味は、おほみたから(大御宝)は、古語で「天皇が治める人民」や「国民」を意味します。

特に、天皇が庶民を「宝」のように大切に思う気持ちを込めて使われた言葉です。

おほみたからという言葉は、天皇と国民の関係性を表す言葉として、歴史的な背景や文化的な意味合いを持っています。

天皇の下に太政官と弾正台、その下に太政大臣いて、そのすぐ下に大納言がいて小納言・左弁官・右弁官がいる。

左弁官の下には、中務省・式部省・治部省・民部省、右弁官の下には、宮内省・大蔵省・刑部省・兵部省があります。

大蔵省は現在では財務省にかわったけど、明治政府が作った大蔵省というのは、徳川家の勘定方と朝廷の大蔵省を一緒にして作ったものです。

一般の民衆人が悪いことをした人を裁くのが刑部省、図の(中務省・式部省・治部省・民部省、宮内省・大蔵省・刑部省・兵部省)の上から薄い赤の人たちは刑部省では悪い事して証拠があっても刑部省の上位の役職は取り締まれない部署です。

織田家の核心

それは不味いということで天皇直下で弾正台(基本的に皇族の人たちがなる)を置いた。

朝廷の高官が悪い事をやっている奴がいたら、一切の裁判の手続きを経ることもなく問答無用で一刀両断で切って落とすという権限を与えられた組織、それを取り締まる弾正台に織田家があった。

この弾正を代々務めた家の中の一つに織田家があった、世の中に曲がったことがある、歪みがある、悪いことをやってる奴がいる、資格もないのに偉そうな振る舞いをしてる奴がいる、そういう者は断じて許さない世の中を真っ直ぐに整え行くのが弾正の役割です。