岩村城の遠山景任と結婚した、一説によると景任24歳、おつやの方は信長の祖父・信定の子で信長の父・信秀と兄妹の関係ですが信長より年下です、

父は織田弾正忠信定。

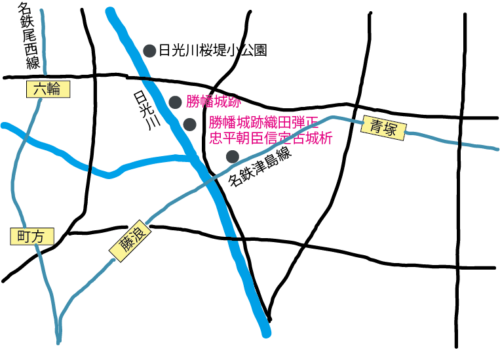

信定は戦国時代の武将、尾張国の織田大和守家(清洲織田氏)に仕える清洲三奉行の一つである織田弾正忠家の当主で勝幡城の城主。

信長の祖父です。

勝幡は愛知県西部にあります。

▲現在の勝幡付近の略図

▲現在の勝幡付近の略図

弾正忠家とは別サイトで書きます。その時は読んでください。

先ずは、信長の年下の叔母“おつやの方”と遠山景任の記事を書きます。

スポンサーリンク

愛する夫の死、迫る敵、そして甥との宿命

愛する夫とは、勿論遠山景任のこと、この結婚は信長の東美濃攻略のため遠山氏との政略結婚です。

信長がちょっかいを出すまでは武田信玄の後ろ盾があって遠山景任が岩村遠山の城主に収まっていました。

おつやの方にとっては3度目の政略結婚の相手、おつやの方の年齢不詳で年齢が分からずですが、信長より年下という事で、まず、祖父・信定は天文年間初めに家督を信秀に譲って木ノ下城(いまの犬山城)に移っています。

祖父の死没が天文7年(1538年)11月2日のため、この間に出来たんじゃないかと想像します。

信長の生誕が天文3年(1534年)5月23日ですから、天文3年5月12日(ユリウス暦1534年6月23日、グレゴリオ暦では1534年7月3日)〜天文7年(1538年)の間で3・4歳の差かも。(勝手に推測しています)

スポンサーリンク

3度目の死別、4度目は敵将の側室

おつやの方の一度目の結婚は、美濃国の斎藤道三の家臣で斎藤六宿老(竹腰尚光・長井衛安・安藤守就(竹中半兵衛の義父)・日根野弘就・氏家卜伝)の一人、日比野清美・(結婚した当時は、斎藤道三と織田家の関係は良好だった。)その頃に結婚したと思います。

日比野清美(結城主:むすびじょう)は、斎藤道三の死後、斎藤義龍の家臣になり織田信長と永禄4年(1561年)の「森部の戦い」で甥に当たる織田信長に攻められて居城・結城は落城して日比野清美は討死。

2度目の結婚は、日比野清美亡き後織田家の家臣と再婚した後も戦死したため、次は東美濃の岩村城主・遠山景任と再々婚した。

スポンサーリンク

岩村城主・遠山景任

遠山家は藤原利仁流の加藤景廉を祖とする美濃遠山氏は、鎌倉時代初期に加藤景廉が遠山荘の地頭となり、その子景朝が岩村に城を構えたことに始まる。

遠山氏は氏族繁衍して七流に分かれて恵那郡を領し、これを遠山七頭(七遠山)と言われ、その中でも三頭(三遠山)とは、岩村・苗木・明知の三家が軸。

岩村遠山氏の祖は遠山景員(3男)が継義ます。

仁治2年(1241年)遠山荘の木曽川以北の所領を統治するために、木曽川南岸の評議により勝訴して苗木遠山氏の祖は遠山景村(長男)。

元弘年間(1331年~1334年)遠山昌利(一雲入道)・遠山景長親子が、高森山(現在の中津川市苗木町)に砦を築く。

宝治元年(1247年)、景朝の子の遠山景重(次男・三郎兵衛)が明知城を築き明知遠山氏の始祖となる。

いずれも遠山景朝の3兄弟です。

スポンサーリンク

若き遠山宗家・遠山景任

遠山景任は遠山氏の何代目に当たるかわかりませんが、織田信長の年下の叔母・おつやの方を娶りました。

これが遠山氏最後の城主になろうとは、景任とおつやの方の間に跡取りの男子が生まれなくて姫が生まれています。

※.ここに遠山景任とおつやの方の間に姫がいたけど危険を感じて木曽駒ヶ根村に逃した記事があります。興味ある方は読んでください。

跡取りを信長の実子・御坊丸、当時3歳(織田勝長といって犬山城主となるも本能寺の変で兄・信忠と共に自害)を養嗣子に迎えたものの武田信玄の人質になって甲斐へ行く。

元々岩村城は遠山氏が治めていたが、元中7年(1390年)加藤頼景は、宗家の岩村遠山氏の何代目かわかりませんんが加藤持景の養子となって遠山氏の惣領として遠山荘の地頭職を安堵とされ。

加藤頼景の子が景友(季友)、その孫が加藤景前、その子供がおつやの方と結婚した加藤景任。

加藤景前の時代には、美濃守護の土岐氏が凋落※1し、遠山氏の領地は、東は武田氏、西は斎藤氏(岐阜)→織田氏、南は今川氏→松平氏、北は三木氏に囲まれる状態だった。

※1.凋落(ちょうらく)とは、しぼんで落ちること。また、衰えること。落ちぶれろこと。「ーの運命をたどる」

天文23年(1554年)信濃国を領国化しようと甲斐武田氏が遠山一族の領地と隣接する信濃の伊那郡を制圧、この時期、武田晴信(信玄)は、川中島の戦いで長尾景虎(謙信)と争っていたが、弘治元年(1555年)に東美濃にも侵攻して岩村城を包囲したため、景任の父・遠山景前は降伏して武田晴信(信玄)に臣従※2してしまう。

※2.臣従(しんじゅう)とは、臣下として従うこと。

弘治2年(1557年)7月13日、景前が亡くなり、嫡男・景任が跡を継いだが、まだ若かったことから、天文6年(1537年当時数えで20歳)遠山七頭の中に従わぬが多く後継者争いが起きたため、武田氏が東美濃に派兵して調停、その後ろ盾を得た若き遠山景任が当主となった。

以後、美濃恵那郡においては武田氏と岩村遠山氏の関係は主従関係に基づく武田支配が成立し、遠山氏は武田方に人質を出した。

信長は知ってか知らずか(時期は不明ながら)遠山景任に信長の年下の叔母・おつやの方をあてがって親戚関係を結んだ。

景任は信玄に恩があるのに信長の勧めるおつやの方と結婚をする気になったのか?不思議です。

織田家は美人の産地か?信長の妹・お市の方と同様よっぽど美人だったに違いなかったか?

信長からみると景任は義理の叔父にあたる。

岩村武並神社

永禄6年(1563年)遠山景任が家臣である大井城代の藤井常高に武並神社の社殿の再建を命じた。

この時、景任26歳。

スポンサーリンク

武田信玄西上作戦始まる

西上作戦とは、元亀3年(1572年)9月から元亀4年(1573年)4月にかけて行われた甲斐の武田氏による遠征です。

足利義昭から織田信長討伐の御内書や『伊能文書』が出されて、信玄は上洛を前提とした遠江・三河平定であるように思われ、徳川家康と織田信長の同盟関係を破棄するのが目的だったんじゃないか?

元亀2年(1571年)2月〜4月にも信玄は信長包囲網に呼応するため三河・遠江に侵攻し2万5000の軍を率いて三河・遠江に侵攻している。

岩村遠山氏は以前は武田氏に臣従していたが、織田信長の叔母・おつやの方を遠山景任の妻としたため織田方となって行く。

元亀元年(1570年)、武田氏の一人・秋山虎繁は三河の徳川氏を攻撃するため遠山氏の領地に侵入したため上村合戦が勃発し、その際、遠山各氏は徳川方の三河の国衆と共に武田方と戦って敗退して大打撃を受けたが、景任が率いる岩村遠山氏は参戦していなかった。

なぜなら、当時織田氏と武田氏との両属状態にあったためです。

その後、織田信長から派遣された明智光景(三宅長閑斎)の軍勢と小田子村で戦った後秋山虎繁軍は伊那郡へ撤退した。

元亀3年(1572年)岩村城主・遠山景任が戦いの傷が元で亡くなる(36歳)と血統が断絶すると信長は、実子・御坊丸(後の織田勝長。当時3歳)を送りこんだ。

同年10月、東美濃の恵那郡の支配権が信長に奪われたことに対して、駿河国に侵攻してた信玄は、伊那郡代の秋山虎繁と依田信守を恵那郡へ派遣して岩村城奪還を命じた。

岩村城は武田軍に包囲され、女城主は戦い続け何度も援軍を信長に求めたが来ず、敵方の秋山虎繁はおつやの方に対し自分と結婚するという条件を受け入れれば岩村城に籠城する者の命は取らぬと申し入れた。

おつやの方は、この条件を受け入れ岩村城に籠城していた岩村遠山氏一族・郎党達は武田氏の軍門に下った。

同年11月14日岩村城は武田方の城となった。

これで加藤景廉・遠山景朝以来続いてきた遠山氏は幕を閉じ武田氏による城となった。

スポンサーリンク

遠山氏の菩提寺焼かれ希菴玄密和尚暗殺

岩村城の近く富田に遠山氏の菩提寺として臨済宗妙心寺の大圓寺があり、住持の希菴玄密は、過去に京都の妙心寺の住持を5度も務め、過去に甲斐の惠林寺の従事も務めたこともあり武田信玄とは旧知の間柄の名僧であった。

信玄から惠林寺へ戻るように何度も依頼の手紙がきたが希菴和尚は拒否したため、これを恨んだ信玄は大圓寺の焼き討ちと希菴の殺害を命じたために、元亀3年(1572年)岩村城開城から約2週間後の11月26日、大圓寺は武田軍の兵によって火をかけられ焼かれた。

▲上記の希菴の殺害をクリックして頂くと詳しい記事が載ってます。興味ある方はご覧になってください。

菩提寺だったため遠山氏の歴代の城主名とか重要な書類等も全て灰になり希菴和尚は身の危険を感じ寺から逃亡、これを知った秋山虎繁は3人の刺客を放った、飯羽間に追い付き飯羽間川にかかる橋の上で全員を殺害した。

希菴和尚の祟り

3人の刺客は半月も経たない内に3人は気が狂ったり、馬から落ちて命を落としたり、それだけでなく5ヶ月後には武田信玄が死亡している。

一説には信玄の重病を知ってる希菴玄密和尚の口封じを目的したとも言われています。

殺害された希菴和尚らは村人達によって付近に葬られ希菴塚が作られています。