岩村の浄光寺は岐阜県恵那市岩村町にあります。

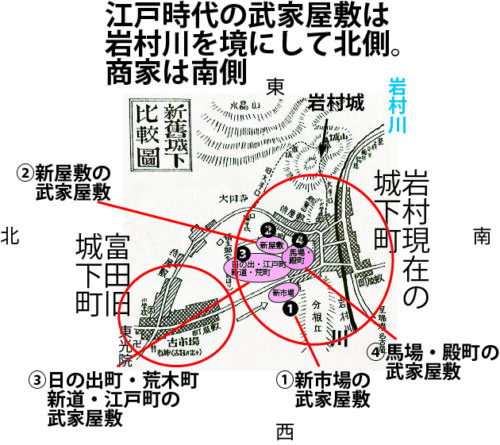

城下町は上(東)から本町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目・西町1、2・新町・領家となります。

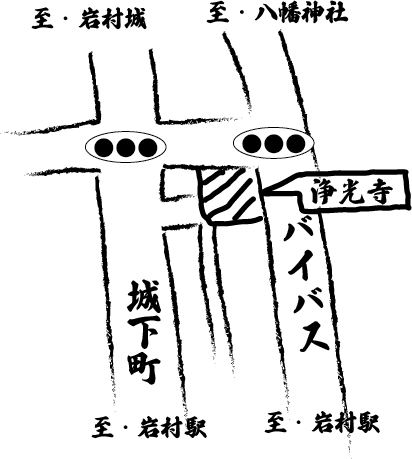

浄光寺は領家(岩村駅)から歩約20分のところ信号の手前を南に入った所にあります。

駅の西側には武並神社(初代岩村城主・遠山景朝が祀ってあり)上町一丁目には八幡神社(初代岩村城主の遠山景廉の父・加藤景廉が祀ってあり)、

毎年10月の第1土曜・日曜日には秋祭りと称して息子・景朝が父・景廉に会いに行って何を語ってくるか?

五穀豊穣と民の安泰を話していると思う。このような行事があります。

岩村城が創建された訳

ここ岩村町は、鎌倉時代に源頼朝の重臣・加藤景廉※1が頼朝から、ここ恵那郡の地頭に任じられ、嫡男・景朝が城を築き遠山氏最後の城主となった・遠山景任or妻・おつやの方(信長の息子が養嗣子となったため・御坊丸の後見人のため女城主を務める)。

夫・景任亡き後、元亀3年(1572年)に武田信玄の西上作戦のため家臣・秋山虎繁と戦いに負けたが、約392年続いた遠山家の幕を閉じ、その後、武田・織田・豊臣の城になり関ヶ原の戦い後は、徳川の城になる。

※1.加藤景廉(かとうかげかど)とは、源頼朝挙兵の際、治承4年(1180年)、頼朝の挙兵に従い平氏の代官として伊豆を守っていた山本官平兼隆の首級を挙げ、また同年の石橋山の合戦で頼朝の危機を救うなどして多くの功績により各地の地頭に補せられ、岩村城を創築した。

景廉は頼朝の信任が厚く、頼朝の側にいて鎌倉幕府成立後に御家人となり各地に荘園を与えられた。

そのため、荘園の中で美濃国恵那郡の遠山荘(現・恵那市・中津川市の中南部と瑞浪市の陶地区)を嫡男・景朝が相続して地頭となり、名前を遠山氏にし本拠地を岩村にし城を築城した。

岩村城は、戦国時代の名残をとどめ、敵が攻めて来た時、この井戸に秘蔵の蛇骨※2をこの霧が井に投じると、たちまち霧に覆われて城を守ったといわれています。

※2.蛇骨とは、絵図面では、この井戸だけが覆屋(おおいや)付きで描かれていて特別な井戸であったことがわかります。

蛇骨は二の丸の宝蔵に収蔵されていて虫干しをした記録が残されています。

霧が井戸から霧が出ることから、別名:霧が城といいます。

▲霧が井戸

▲霧が井戸

徳川時代に入り初代岩村藩の城主になったのが、大給松平家6代当主の松平乗家がなった(家乗の家の字は家康の家を貰ってつけた)、2代岩村城主・松平乗寿がなったが浜松城(出世城)に転封して、その後大給松平家は三河の西尾城に移った。

現在の城下町は、富田にあった城下町を現在の場所に移したのは織田信長と秋山虎繁orおつやの方夫婦と戦ったい岩村合戦で信長軍が勝得た。

そして織田信長の家臣・河尻慎吉が、岩村城主(天正3年から天正10年、甲府に転封)になり前あった富田城下町を現在の本町通りに移したのが始まりです。

▲河尻慎吉が富田にあった城下を現在の本町に移し天正疏水を各家庭に引いた。

▲河尻慎吉が富田にあった城下を現在の本町に移し天正疏水を各家庭に引いた。

▲本町通りに引かれている天正疏水、今も水が豊富に流れています。

▲本町通りに引かれている天正疏水、今も水が豊富に流れています。

そんな城下町に浄光寺があります。

▲浄光寺略図

▲浄光寺略図

若き「内田けん」江戸に出る

その寺の内田浄光寺第8世住職の娘として生まれた内田間(けん)は、姉のいる江戸に出る。

やがて江戸城・大奥に入り、文政9年〜安政5年(約33年)歴代将軍の楽宮(徳川家慶正室)、有姫(徳川家定正室)に仕え「桃光院」と呼ばれる老女となって引退。

徳川家からも信任を受け、位牌に三つ葉葵を刻まれる人物でした。

彼女の名は「内田間(けん)」。

岩村城下にある浄光寺の住職の三女として生まれ、華やかな江戸の奥で一生を終えた、この女性の生涯には、時代を超えて人を惹きつける物語があります。

※上記の内田けんをクリックして頂くと詳しい記事があります。興味ある方は読んでください。

大奥の老女の位とは

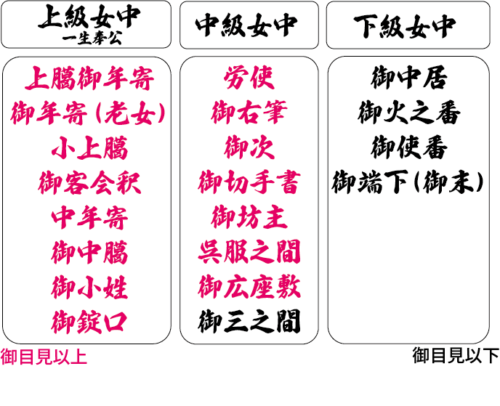

大奥の「老女」とは役職名であり、御年寄とも呼ばれます。

大奥を取り仕切る筆頭女性であり、将軍でさえ敬語を使うほどの地位でした。

幕府の老中に相当する存在とされ、大奥の運営や人事、将軍の身の回りの世話など幅広い権限を持っていました。

大奥における老女の役割と権力

大奥の実質的な最高責任者

老女は、大奥全体の管理を任され、将軍や御台所(将軍の正室)の側近として、大奥の運営全般を指揮しました。

幕府の老中に匹敵する権力

幕府の老中と同様に、老女も政治的な発言力を持つことがあり、将軍の意思決定に影響を与えることもありました。

財力と格式

老女は、町屋敷を拝領し、そこからの収入で生活していました。

また、給金とは別に、相当な額の収入があったとされています。

幅広い権限

老女は、大奥の女性たちの人事や、将軍の身の周りの世話、さらには将軍の夜伽相手を選ぶなど、幅広い権限を持っていました。

特権的な地位

老女は、将軍や御台所との謁見が許される「御目見以上」の身分であり、大奥における最高位の女性の一人でした。

結果

というふうに桃光院・老女は幕府の老中と同じぐらい権力があった人が岩村町から出ました。

主な老女の例

滝山:13代将軍・徳川家定に仕え、大奥最後の御年寄として知られています。

高岳:10代将軍・徳川家治、11代将軍・徳川家斉の時代に大奥筆頭老女を務めました。

絵島:正徳4年(1714年)に起きた「絵島生島事件」で有名な老女です。

この時の徳川将軍は、第七代将軍の徳川家継(在任:1713〜1716年)6歳で没。

幾島:天璋院・篤姫に仕えた老女として知られています。

大奥の老女は、将軍の側近として、また、大奥の実質的な最高責任者として、江戸幕府の歴史において重要な役割を果たしていました。

▲大奥の階級

▲大奥の階級

浄光寺の概要

住所は岐阜県恵那市岩村町本町336にある真宗大谷派の寺院。

山号は遍照山。

創建は不詳ですが、三河出身の内田祐正(祐正上人)の開創。

始めは上野国那波で松平家乗(大給松平家6代当主)に仕えていた内田祐正が、父・祐則が顕如上人から拝領していた阿弥陀如来御影画軸を息子・祐正に渡して三河へ帰るように論した。

※上記の松平家乗をクリックして頂くと詳しい記事があります。興味ある方は読んでください。

祐正は父の言いつけを守り三河へ帰る途中敵兵に見つかり襲撃を受けたが、阿弥陀如来の加護により助かり三河に戻ることが出来た。

間もなく父・祐則の戦死を知り出家をして寺を興したいと思い今井一馬を訪ねて話をし、今井一馬が主君・松平家乗に相談したところ快諾し、寺料田を附して保護したので、松平家乗と親交のあった内田祐正が(現・群馬県伊勢崎市)寺を興して浄光寺とした。

慶長6年(1601年)に松平家乗は那波藩から美濃の岩村藩に転封となると祐正も随行して岩村の熊洞に浄光寺を建立しました。

寛永15年(1638年)に、岩村城主2代藩主・松平乗寿が浜松城へ転封となったが、内田祐正は既に年老いて信者も多くいたため岩村に留まったが、跡を継いだ弥右衛門は松平乗寿の浜松城に随行しています。

慶安2年(1649年)に現在地(岩村町本町)に移り、宝永2年(1705年)と明和2年(1765年)の火災で堂宇が焼失、現在の浄光寺本堂は明和6年(1769年)に再建されたもので土蔵2階建、寄棟、桟瓦葺き、平入、正面1間切妻向拝付き、外壁は白漆喰仕上げ、花頭窓付き、腰壁は下見板張り。

度重なる火災で大きな被害を受けたため、本堂は土蔵造りが採用され屋根も当初はこけら葺きでしたが瓦葺に文政4年(1821年)となり火災に強い建築となりました。

江戸時代の寺院本堂建築で土蔵造りを採用するのは極めて稀で同じく安永8年(1779年)に再建された経蔵と共に恵那市指定文化財に指定されて今あす。

また、浄光寺の境内には松尾芭蕉が貞享2年(1685年)に詠んだ「山路来てなにやらゆかしすみれ草」の芭蕉句碑が建立されています。

浄光寺がある岩村町の城下町の町並みを色濃く残しており国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。