戦国時代には、数多くの名将が現れたが、「頭脳」「智謀※1」だけで名を刻んだ武将はごくわずかで少ない。

秀吉の家臣・両兵衛とは、言わずと知れた竹中半兵衛・黒田官兵衛のことです。

※1.智謀(ちぼう)とは、知恵に溢れる、うまい計略。

この二人の軍師が秀吉を天下人になった片棒を担った事は間違いないでしょう。

特に若くして亡くなった竹中半兵衛は戦略や用兵に優れ、無用な戦いを避けて敵を欺く策を好んで、温厚で人望厚く家臣や民から慕われていたが、天正7年(1579年)36歳という若さで病死した。

岐阜県出身で斎藤氏・織田信長・豊臣秀吉に仕えた竹中半兵衛 を調べてみよう。

▲竹中半兵衛

▲竹中半兵衛

わずか数十人で城を落し敵の兵を動かすことすらなく降伏させ、半兵衛の策には現代のビジネスマンも学ぶべき参考になる「人心掌握術」「心理戦」が詰まっている。

わずか数人で難攻不落の稲葉山城乗っ取りに成功したか

なぜ「深夜わずか数人を連れて城門を開かせたる事ができたのか?」 通称・竹中半兵衛、本名:竹中重治、初名は重虎でした。

『太閤記』や『常山紀談』などによると、竹中半兵衛は体が弱く見た目は痩身で女性のようであり(「その容貌、婦人の如し」と記録にはある)出陣するときも静かに馬に乗っているだけだったという(こちらは漢の劉邦の謀臣・張良のイメージと重なる)。

稲葉山城は、鎌倉時代の建仁元年(1201年)に二階堂行政が井口の山(金華山・稲葉山)標高329mに砦を築いたことが始まりされ、続いて娘婿の佐藤朝光、その子伊賀光宗、その弟・稲葉光資(稲葉氏・美濃安藤氏)だ砦主となって支配したため、金華山は稲葉山と呼ばれるようになるが、二階堂行政の死後廃城となった。

15世紀の中頃に美濃守護代・斎藤利永※1が、この砦を修復して居城とした。

※1.斎藤利永とは、室町時代の武将で美濃守護代。斎藤宗円の嫡男で弟に斎藤妙椿、利任、周倫。帯刀左衛門尉、越前守と称す。

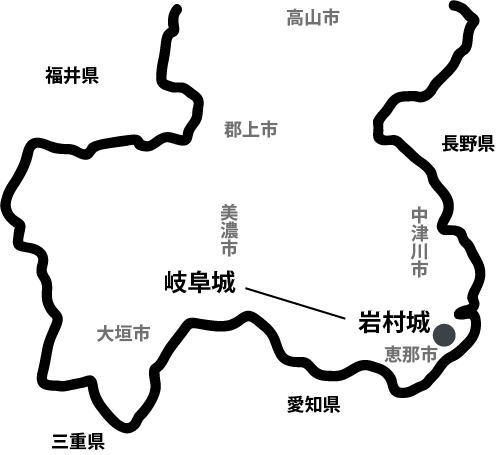

話は少し飛びますが、美濃国でも東に位置する東美濃の岩村城の築城は鎌倉時代に源頼朝の重臣・加藤景廉の嫡男・加藤景朝が承久3年(1221年)に標高717mに築城しています。

▲岐阜城と岩村城の位置

▲岐阜城と岩村城の位置

ここ岩村城には信長の年下の叔母・おつやの方が遠山氏最後の城主・遠山景任に嫁いでいます。

※.上記のおつやの方をクリックして頂くと詳しい記事が掲載されています。興味のあるたは読んでください。

では、この稲葉山城事件は決して派手な武勇ではないです。

「人間の心理」「言葉の力」「タイミング」を誰よりも理解していた竹中半兵衛の作戦、現代でも「会議を制する者は勝負を制す」と言われますが、それを戦国時代に体験した半兵衛です。

稲葉山乗っ取り事件

乗っ取りが起きたのが、 永禄7年(1564年)2月6日に起きた事件、後からこのことを知った信長は半兵衛を欲しがった。

織田信長も苦戦した難攻不落の城を、たった1日で落とす離れ業をやってのけたのだ。

戦場での神がかり的な采配を振るう竹中半兵衛だったが、そんな彼が、若き日に同輩の武将からバカにされ、からかわれていたとは、全くもって信じ難い話です。

半兵衛の主家は斎藤家、当時の美濃(岐阜県)は大混していました。

というのも、「美濃のマムシ」と恐れられた斎藤道三が嫡子の斎藤義龍に討たれ、その義龍はというと、35歳で急死してしまった。

家督を継いだのは、当時、数えで14歳の斎藤龍興でしたが、この龍興、政治にはあまり関心がない様子、これまで有力家臣として斎藤家を支えてきた「西美濃三人衆」である安藤守就(半兵衛の義父)、稲葉良通、氏家尚元らを重用せず。

ちなみに、この安藤守就は嫁の父、義理の父にあたる、半兵衛も知恵者といわれるほど際立った頭脳があったが、主君の龍興からは認められず。

斎藤飛騨守ら一部の家臣だけを周りに置き、主君の龍興の生活は遊興に明け暮れたものだったという。

当時、竹中重治(半兵衛)の外見も、からかわれる要因となっていた。女性のような容姿でおっとりと優しい性格だったこともあり、戦国の世を生き抜く武将には見えなかった。

いわゆるイジメに遭っていた、それでも、重治(半兵衛)は主家のためにと我慢に我慢を続けていた。

しかし、いくら寛容だからといっても、誰にだって限界はある。

そして、そんな重治(半兵衛)の我慢の限界を超えさせたのが、意外にも龍興の取り巻き連中(家臣)からの幼稚な嫌がらせであった。

なんと、重治(半兵衛)が稲葉山城へ登城する道中で、龍興の取り巻きの家臣が櫓(やぐら)から小便をひっかけたのである。

余りの屈辱に怒りで震えながらも、重治(半兵衛)はその場でぐっとこらえた。

どうせ喧嘩を吹っかけたところで、勝ち目はないと踏んだのでした。

彼らのバックには主君の龍興がいるのだ。結果は目に見えている。

そのため、激情にかられることなく、冷静に判断した、何事もなかったかのように落ち着いて振る舞い、その後、体を拭いて菩提山城に帰ったという。

ただ、この一件で、これまでからかわれこらえてきたものが一気に崩れ落ちるように、一気に爆発「もはや、待てぬ」

重治(半兵衛)は、この時点までに、ある程度の計画は立てていた、あとは、計画への賛同と実行あるのみで嫁の父・安藤守就に打ち明けた。

しかし、相談した義父の安藤守就は、首を縦には振らなかったのである、半兵衛は援護してもらえるとの思惑が外れ、反対に軽はずみだと止められるはめになった。

しかし、重治(半兵衛)の腹の中は決まっていた。

「今じゃなけりゃ、いつやる?」奴らを「懲らしめたい」状態である。

物事にはタイミングというものがあって、そして、重治(半兵衛)の中では、今がその実行の時だったのである。

乗っ取りの手口

時は、永禄7年(1564年)2月、永禄5年〈1562年〉3月の説もありますが・・・。

目指すは主君、斎藤龍興がいる稲葉山城へ。

しかし、いきなり竹中重治(半兵衛)が真正面から押しかければ謀反と思われないために、門番達は警戒して中に入れてはくれない。

そこで、入城する際に一役買ったのが、弟の重矩である。

じつは、弟は人質として稲葉山城へと差し出されていた身。

当時は、謀反抑止のため、有力家臣の家族を人質として出すのが一般的であったため。

重治(半兵衛)は、弟の重矩と示し合わせ、彼に病気のふりをさせ、つまり、仮病を使わせた作戦である。

こうして、ちょうど夕刻を見計らい、重治(半兵衛)と家臣16名(17名の説もあり)の一向は稲葉山城へと向い、名目は、ダウンしている弟の見舞いである。

見舞いのため服装は平服、ちなみに、見舞いの持ち物として持参したのが、長持ち(布団などが入るくらいの大きな長方形の蓋つきの箱)だけで、この長持ち、明らかに不審であった、見るからに大きい、もちろん、

門番は長持ちの中身を聞いてきた、これに対し、重治(半兵衛)は、人々に振舞う酒や食べ物だと、いけしゃあしゃあと答えた。

門番が中身みを確認しようとした時、半兵衛はどういう作戦をとっただろうとヒヤヒヤだったに違いない、幸い確認をしなかった。

ただ、実際の中身は武具一色、門番が中身までチェックすれば、ここまでスムーズに事は運ばなかったけど、重治(半兵衛)は運をも持ち合わせていた。

門番達は、これからこの御馳走が回ってくるだろ酒食を想像してチェックも無意識に甘くなって、中身も確認されず無事に稲葉山城に入城できたのである。

まあ、人の気持ちとは、こんなものである。

第一の難問入城完了。

これで大半のリスクは、クリアされたも同然。

あとは、空いている部屋にこそっり侵入。重治(半兵衛)と家臣らは、長持ちに入れて持ち運んだ武具を素早く身につけ、いざ、計画した乗っ取り開始である。

まず、重治(半兵衛)が真っ先に斬ったのが、あの斎藤飛騨守。龍興の佞臣の1人である。

彼は、当日の宿直の大将でもあったので指令を出されては大事になるため、指令を出す者がいなければ、指揮系統も麻痺し、現場は混乱してしまう。

下位の兵卒らも明らかに戦闘意欲をなくすので、日頃の恨みと、戦の常道を狙ってのコトである。

あとは、精鋭揃いの家臣らと駆け付けた兵を斬り、あっさりと稲葉山城の乗っ取りに成功してしまった。

たったの1日というか、いや、半日というか?実情は、夜だけの数時間でカタをつけてしまったのである。<

さて、気になるのはもちろん、あのポンコツな主君。斎藤龍興である。

奇襲攻撃を受けた龍興は、着の身着のまま、寝間着姿で城から脱出したといわれている。

案外、落城する側って、腰抜け間抜けな去り際なのだと感じざるを得なかった。

まあ、命があっただけ、マシだったといえるのだろうか。

織田信長の提案を拒否した律義者

人の噂も七十五日、ただ、噂が周囲に回るのは一瞬だった、当時も、電話もなければSNSもないが、信じ難い出来事として美濃とその周辺の地域に一気に話は広がった。

「あの稲葉山城を?」、そう驚いたのは、あの織田信長。

当時は天下統一に向けて着々と勢力を拡大していたとき、永禄3年(1560年)に桶狭間で今川義元を破り、その7年後の永禄10年(1567年)に美濃の平定に成功、つまり、重治(半兵衛)の稲葉山城乗っ取りは、ちょうど信長が美濃平定の途中の出来事、そんな話を聞いた信長が、放っておくワケがなかった、早速、重治(半兵衛)の元へと使者が到着し、「稲葉山城を明け渡せ。さすれば、美濃半国を与えよう」と持ちかけた。

竹中重治(半兵衛)からすれば、全くもってオイシイ話であるが、それも、申し出た織田信長は、今をときめく成長株、あの今川義元を討った男と、戦国時代では話題沸騰していた武将、そんな武将に美濃半国ももらえるとなれば、検討の余地はない欲のない、重治(半兵衛)は即拒否し、このような言葉を残したといわれている。

「わが国の城であるから他国の人に与えて所領を賜るのは本意ではない」

(左文字右京著『日本の大名・旗本のしびれる逸話』から一部抜粋)、どうやら、重治(半兵衛)は、主君が反省すれば城は返すつもりだというのだ。

そう、実際、稲葉山城の乗っ取りは、主君である斎藤龍興の目を覚まさせるためが目的だったのである。

家臣が離れつつある状態が続けば、結果的に信長のような武将により美濃国は狙われるから、これを防ぎたかった。

「主君を戒めるためだった」との見方が大半。しかし、違う説も有力。というのも、稲葉山城の乗っ取後の半年間は、どうやら重治( 半兵衛)と義父の安藤守就らは、周囲からの支持集めに奔走していたことが判明しているのだ。周囲に文書をばら撒き、美濃の諸将らの支持を取り付けるつもりだったとか。

そうなると、重治(半兵衛)の行動も、いや、人物像まで、少し話が違ってくる。

単なる「主君思いの重治(半兵衛)から下剋上も視野の重治(半兵衛)」になてしまう。

ただ、もし、下剋上を目指していたとしても。現実的にみれば、かなり無理な状況ではある。

なんせ、同時代には、あの織田信長がいる、そんな信長からは、かなり執拗な干渉も受けていたのだとか。また美濃の諸将からも色よい返事はもらえず。実際に下剋上を成功させ美濃の戦国大名となるには、あまりにも部が悪すぎたのだ。

主家のためか、自身のためか。

どちらにしろ、重治(半兵衛)には、乗っ取り後の将来がはっきりと見えていたのだろう。

1年後に、斎藤龍興に稲葉山城を返還している。

なお、この後の竹中重治(半兵衛)はというと、城乗っ取りの責任により、家督は弟へ。

重治(半兵衛)は主家である斎藤家を離れて、近江(滋賀県)へ引っ込むことに。

これで終われば、竹中重治(半兵衛)の名は、後世、ここまで広く知られることはなかっただろう。

こんな知略に長けた人物を周囲が放っておくワケがない、もちろん、目を付けたのは、上昇気流に乗っている織田信長。

こうして、説得役の秀吉が「三顧の礼」を尽くして迎え、その後は、秀吉の天下統一を果たすために、なくてはならない存在へとのし上がる。

ただ、竹中重治が「名軍師」といわれるのは、まだ先のことであるが、ほんの少し先のことである。

生い立ち

天文13年(1544年)、美濃国斎藤氏の家臣で大野郡大御堂城(現・岐阜県揖斐郡大野町)の城主・竹中重元の子として生まれる。

本名は竹中重治(通称:半兵衛)、実家である竹中家は、美濃国内の土豪(地元の有力豪族)で、元々地域の国人(地方の有力武士)として地盤を持っていた。

岩手村は当時、交通の要所である中山道や関ヶ原にも近く戦略的にも重要な場所に位置しています。

半兵衛の父・竹中重元は、教養が高く、政治・軍事の才も持っていたから、半兵衛は幼少の頃からこの父に学び、兵法や処世術、地元支配の実務などを身に着けていった。

当時、武将や知識人の間では『孫子』や『呉子』などの中国古典兵法書が重んじられいき、半兵衛は若くして聡明だったため、幼少期より学を好み、もっぱら兵法書・軍楽書の研究に励んだといいます。

主な兵学書・戦略書

影響された日本の戦国武将の多くが重視した武将が、知略型の武将(半兵衛、官兵衛、家康など)に特に好まれたようです。

特徴としては、兵士の士気と規律を重んじ、「将は仁でなければならない」と説く点が特徴です。

特徴は、政治と軍事が一体であることを説き、謀略や心理戦にも触れています。

特徴としては、「柔能く剛を制す」のような思想が盛り込まれ、戦わずして勝つ精神に近いです。

上記の書物を独学で学び、半兵衛は若くして聡明だったため、これらの兵法を独学で学び応用したとも言われ、成人して安藤伊賀守守就の娘を妻にし、父の死去後に斎藤龍興の下に属し稲葉山城下に居館を置いた。

織田信長に雇われ羽柴秀吉の配下になる

半兵衛による稲葉山城の占拠したとき、信長は「城の受け渡し」を半兵衛に申し入れますが、半兵衛は「主君を諌めるためにした行為ある」と丁寧に断りました。

この行為は半兵衛のクーデターは主君・龍興に反省を求める行為だったため、その後、城を龍興に返却し隠棲します。

信長は、半兵衛なき稲葉山城を攻略し、斎藤家は滅亡しますが、隠棲した半兵衛を信長が放っておくわけがなかった。

織田軍の侵攻を2度も寡兵※2で撃退した上に、たった17人で稲葉山城を奪うという事をやってのける半兵衛を高く評価していた、斎藤家を去った半兵衛に対して、羽柴秀吉の配下に入れる形で勧誘に成功した。

※2.寡兵(かへい)とは、(敵よりも)少人数の部隊という意味。

喜んだのは秀吉、黒田官兵衛・竹中半兵衛と二人の軍師を信長様に充てがっていただき、その後、秀吉と共に、永禄11年(1568年)9月、六角承禎の居城観音寺城奪取、箕作城攻撃。

元亀元年(1570年)4月、越前朝倉義景の手筒山城、金ケ崎攻撃、同年6月には姉川の戦いに出陣、姉川の戦いに先立って浅井長政の重臣・鎌刃城主堀次郎、樋口三郎兵衛を調略し、信長の近江攻略に功をあげた。

姉川合戦後、半兵衛は秀吉と横山城を守り、数度の浅井・朝倉軍の襲撃を撃退した。

元亀元年(1572年)には、虎御前山在番を命じられた秀吉の先陣をつとめ、城の守りを固めて小谷城の浅井軍と対峙した。

浅井氏滅亡後も長浜に居城した秀吉に付き行動をともにした。

数多くの戦功や、長篠の戦いでは秀吉の窮地を救うなどの働きを見せますが、天正5年(1577年)、中国征伐を計画した信長は、秀吉を主将として派遣した。

半兵衛もこれに従い、秀吉が播磨に入ると、黒田官兵衛がその先導役を務める。

その後、半兵衛・官兵衛の2人は、秀吉の下で行動を共にするようになり、播磨の上月城、福岡野城攻撃で軍功をあげた。

翌6年、信長の部将であった有岡城主・荒木村重が、信長に離反すると、官兵衛は有岡城へ向かい説得を行うが幽閉されてしまう。

官兵衛が荒木村重に幽閉中、信長は謀反を疑うが、半兵衛は官兵衛を信じ、殺害の命のあった官兵衛の息子・松寿丸(のちの黒田長政)を家臣の不破矢足邸に匿って養育した。

天正6年(1578年)、中国毛利攻めの拠点であった三木城別所氏が毛利方へ寝返り、秀吉によって三木城攻めが行われた。

半兵衛は秀吉の補佐役として参戦、備前八幡山城主、明石影親の調略などに成功し、信長に銀子100両を与えられた。

しかし、出陣中、身体の不調を覚えた半兵衛は、一時京都で休養していたが、再度平井の本陣に帰り、天正7年(1579)6月13日に没した。

秀吉は限りなくかなしみ劉備が孔明を失ったようだと号泣したという。

享年36歳、法号深龍水徹。

半兵衛の容姿は婦人のようだと侮られるほどであったそうですが、その気骨や生き様は軍人そのものでした。

翌年、官兵衛は救出されるが、その時、半兵衛はすでにこの世を去っていた。

現在、不破矢足邸跡は五明稲荷社となっており、松寿丸が匿まわれた時に植えたといわれるイチョウの木が残っている。

初陣から斎藤家離れる

父・竹中重元が家臣として仕えていた斎藤道三の時、弘治2年(1556年)長良川の戦いが初陣です。

▲長良川から稲葉山城(岐阜城)を望む

▲長良川から稲葉山城(岐阜城)を望む

父が不在のため代わりに大将を務め籠城戦の末、斎藤義龍軍を退けている。

永禄元年(1558年)に、父は、不破郡岩手城主・岩手弾正を攻略し、永禄2年(1559年)に菩提山城を築いて居城を移し重治(半兵衛)もこれに従う。

永禄3年(1560年)、父の死去または隠居(一説に父の死去は、永禄5年(1562年)とも)により家督を相続し菩提山城主となった。

そして長良川の戦いで勝利した美濃国の国主・斎藤義龍に仕えた。

永禄4年(1561年)に義龍が死去すると、その後を継いだ斎藤龍興に仕える。

この頃、尾張国の織田信長による美濃侵攻が連年のように激しくなるが、義龍時代は信長の攻勢をよく防いでいたが、しかし義龍が死去すると、後を継いだ龍興は若年だったために家臣団に動揺が走り、一転して織田氏の侵攻を防ぐことが困難となったきた。

そのような状況を見た信長が、永禄4年(1561年)7月に美濃に侵攻し、永禄6年(1563年)にも新加納で織田勢と戦い、このときも竹中重治(半兵衛)の戦術のために斎藤勢は勝利したという。

稲葉山城事件

永禄7年(1564年)2月、半兵衛は稲葉山城に人質となっていた弟・久作の病気見舞いと称して家臣十数名を率いて登城し、城外に待機していた舅・安藤守就の軍勢とともに、龍興を追放した。

▲稲葉山城(岐阜城)

▲稲葉山城(岐阜城)

稲葉山城奪取の理由については、新年の饗宴の際、斎藤飛騨守が半兵衛を侮辱したためとも、龍興の家臣・日根野備中守と舅である安藤守就が争い、これを救うためとも、城主・龍興の愚行を戒めるためともいわれる。

ところが、主君・斎藤龍興は酒色に溺れて政務を顧みようとせず、一部の側近だけを寵愛して半兵衛や西美濃三人衆を政務から遠ざけていった。

このため永禄7年(1564年)2月6日白昼、舅・安藤守就の軍勢と斎藤龍興の居城・稲葉山城(後の岐阜城)を襲い、齋藤飛騨守ら6名を</討ち取り、城主・龍興を逃亡させた。

この後、半年ほどで城を退去した半兵衛は、栗原山などに閑居していたといわれる。

これを機に信長は美濃への圧力を強めていくことになる。

同年7月29日あたりまでは稲葉山城の占領は続いていたが(『敬念寺文書』)、8月には龍興に奪還されたようである。

自ら城主・龍興を諌め諭し、稲葉山城を龍興に返還したともされるが、半年にわたり戦闘が継続していたことから龍興を支援する勢力の攻撃により稲葉山城を放棄したとするのが正しいと思い、城を放棄した後は隠遁生活を送る。

永禄10年(1567年)、織田信長の侵攻により斎藤龍興が稲葉山城を追われ、没落すると斎藤家を去り、北近江の戦国大名・浅井長政の客分として東浅井郡草野に3,000貫の禄を賜るが、約1年で禄を辞して旧領の不破郡岩手へと帰り隠棲した。