極楽寺跡から遺跡でるわ、出るわ。広大な敷地跡から出土品が出た。

極楽寺と言う名の寺は全国に370を超す〔全国寺院大艦〕。

ネットで見ると最初に出てくるのが、名古屋市大須の「極楽寺」です。

岩村の極楽寺はネットでは出て来ません。

町史に載ってるだけです。

それだけ極楽寺は飯高観音同様平安時代に創建されたものと、個人的には思います。

▲中部地方だけでこんなにあります。

岩村在住の西尾精二さんの〔歴史掘りおこし読本〕第二巻いわむらより参照して書いています。(以下も同)。

それによると岩村の極楽寺の寺院は岩村町史以外には存在してなくて全く不明、あとは地名孝〔昭55〕の骨壷発掘の様子を知る程度です。

(※これに対して詳しく知りたい方は、歴史に詳しい西尾精二さん090-2610-2354にきいてください)

スポンサーリンク

町史には民衆寺として極楽寺は栄えたとあり、五輪塔の墓は上級階級の武人であると思われます。

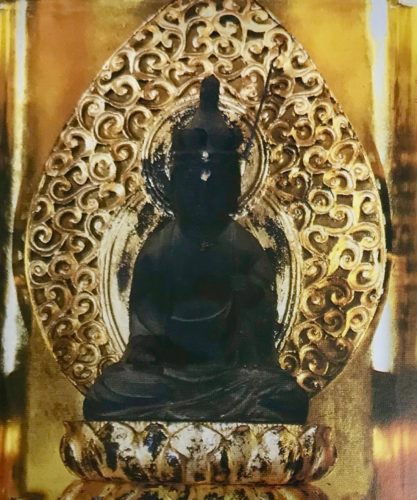

▲極楽寺にあった五輪塔※1(歴史掘りおこし読本より転記)

※1:五輪塔は主に供養塔・墓として使われる塔の一種です。

五輪塔卒塔婆とも呼ばれています。

一説には五輪塔の形はインドが発祥と言われた、本来舎利(遺骨)を入れる容器として使われていたと言われるが、インドや中国、朝鮮に遺物は存在しない。

日本では平安時代末期から供養塔、供養墓として多く見られるようになる。

このため現在では経典の記述に基づき日本で考案されたものとの考えるのが有力です。

教理の上では、方形の地輪、円形の水輪、三角の火輪、半月型の風輪、団形の空輪からなり、仏教でいう地水火風空の五大を表すものとする。

石造では、下から、地輪は方形(六面体)、水輪は球形、火輪は宝形(ほうぎょう)屋根型、風輪は半球形、空輪は宝珠型によって表される。

密教系の塔で、各輪四方に四門の梵字を表したものが多い。

しかし早くから宗教を超えて用いられた。石造のものは石造美術の一分野として重要な位置を占めている。

岩村の極楽寺というお寺は文献には出てこないお寺であり、その創立も廃亡も全く今の所明らかではないです。

もちろん年月日も同様です。

従って考古学的考証をしなければならない遺跡であります。

歴史が語る極楽寺、かなり古い時代にあったと推定されます。

なぜなら、ここから数キロ離れた所に「飯高観音」は平安時代に創建されています。

平安時代の初期に飯高観音誕生・十一面観音

その飯高観音は、正式名は飯高山萬勝寺は東美濃の標高600M近い岩村町を経て明智町に至る東海自然歩道沿いにあります。

平安時代の初期に円仁(えんにんと読みます)は、延暦13年(794年)日本の元号の一つ、天応のあと、大同の前です。

▲飯高山萬勝寺(通称飯高さん) ▲門を潜れば雄大な境内に入れます。

782年から806年まで続いた延暦時代、この時代の天皇は桓武天皇(かんむ)の時代に、円仁(慈覚大師:じかくだいし)は第3代天台座主となった人が創建され、本尊十一面観音は慈覚大師の作と伝わっています。

▲桓武天皇 ▲十一面観音像(円仁作と言われています)

在位期間:781年4月30日〜806年4月9日

元は天台宗で満昌寺と称し、七堂伽藍※1(がらん)の他、山内寺院(不動院、孤月坊、大聖坊、般若坊、尊勝寺、内光寺、苦別堂、白山大権現、その他として田沢村の山中薬師という寺に4箇寺があり)合計12ケ寺があったといわれている。

中世には380石の寺領を持ち栄華を誇った。

戦国時代末期に明智遠山氏の遠山利景は満昌寺の僧侶あったが兄2人が戦死したため還俗(げんぞく:僧が僧籍を離れて、俗人にかえること)して明智遠山氏の当主となり、徳川氏側について武田氏と戦った。

その際に満昌寺は武田方の兵火により焼失したため過去の詳細な記録は不明となっている。

江戸時代になって臨済宗妙心寺派の寺院として再興された時に萬勝寺と改名された。

380石の領地は江戸幕府の旗本となった明智遠山氏の領地と決まったが、岩村城に近いため岩村藩と領地を巡って争いとなった。

そのため一旦は江戸幕府の預かりなった後に尾張藩に渡されて明治に至った。

1941年(昭和16年)、本堂をはじめとする多くが失火により焼失した。

しかし十一面観音はじめとする各仏像に被害はなく、太平洋戦争後に檀信徒の尽力により本堂、観音堂、庫裏が建設され、1989年(平成元年)に山門と鐘楼が、1992年(平成4年)には本堂が、2001年(平成13年)には現在の新観音堂が楽慶し、現在に至っています。

▲上記の3点の写真は多治見市在住の木全氏作です。

▲上記の襖絵はこちらの方にあります。

※伽藍とは:僧侶が集まり修行する清浄な場所の意味であり、後には寺院または寺院の主要建物群を意味するようになった。

ところが、この極楽寺地域から夥(おびただ)しい遺物が出土するので、これは相当の大寺であったとであろうと推察せれます。

この辺りは岩村町分根丘陵の西南端にあたり、飯羽村の農耕地平原に面し、岩村川を隔てて胴ケ平の古代大集落地帯と相対したところであり、また、南方も川を隔てて塔ケ根古代地域とも相対している。

▲3月28日:名古屋方面は桜が満開でしたが、岩村は寒いのでまだまだでした。「極楽」駅から極楽寺方面を撮影

▲3月28日:名古屋方面は桜が満開でしたが、岩村は寒いのでまだまだでした。「極楽」駅から極楽寺方面を撮影

▲極楽寺があったであろう地域(後日撮影してきます。上記の写真)

この辺りは古代から開拓されていたところであろうことは想像されます。

この極楽寺址の地続きに古土器が出土しており、山上部落に連なっている。

山上部落は岩村城築城の加藤景廉の伝説をもつところで、鎌倉時代以前から、この一帯は、こ地方の中心的部落をなしていた所と想像される。

おそらく平安末期から民衆寺として、この地方の民の菩提寺として建てられ、浄土系の信仰道場として栄えたが、室町時代に入って滅びた寺と想像します。

岩村町には歴史がいっぱいあります。

興味のある方は、上の加藤景廉のURLと下の大圓寺のURLを開いて読んでください。

しかも滅びたのは大圓寺よりも以前であった、なぜなら古瀬戸系の椿手、灰釉、無釉の骨壷、常滑系の骨壷、また奈良時代の須恵杯壺、平安期の壺、鎌倉、室町期の山茶碗多数灰釉、瓶子、水滴、瀬戸系おろし皿、手塩皿等である。

▲歴史掘りおこしより

この他五輪塔、十数基、経塚と多数の経石、宋の古銭が出土してる。

経石には浄土三部経が自然石に筆で一面に書いたのが、多数あった。

従って、ここが浄土系の寺であったことが分かる。

おそらく火葬が行われ、やがて平安時代の浄土信仰の影響を受けたものと思う。

※極楽寺という寺は、いつ創立された寺か明らかではないが、遺物から考察すると平安末期頃から存在し、室町初期まで存在したお寺と考えられます。

その夥しい出土品から見て相当繁栄した民衆寺であったことが想像される、大圓寺も大きいけど、比較すると遥かに豊富であるから、大きな寺であり、この寺を中心とした山上部落も優勢な聚落であったことを思い、そういう力が岩村に城を築き、遠山荘たる恵那郡全円の中心本所としたものと考えます。

スポンサーリンク

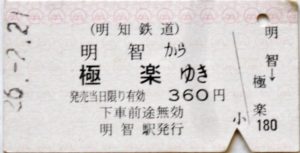

明知線「極楽」駅誕生する。

▲明知線「極楽」駅から「極楽寺」前方を望む。

極楽寺史跡から戦前、戦後に沢山の骨壷が発掘されたことから、かっては「暗いイメージ」となっていました。

そのうえ私有地のため五輪塔は放置されていました。

ここに五輪塔の鎮魂供養を行って「幸せを招く」新駅『極楽』と命名(明知線11番目の駅として、平成23年12月25日開業、名称は一般募集で決定)の史蹟として多くの方が訪ねてもらえるように無縁仏の供養式を実行員会で行いました。

スポンサーリンク