明治以前は許されていたが、今の世は仇討ちは許されていない。

仇討ちで超有名な話は、浅野内匠頭が殿中で刀を抜いて吉良上野守に切りかかった話などは大方の国民が知っています。

それで切腹をし藩の家臣四十七名が吉良邸に討ちいった話は映画・テレビを観て知っています。

時を同じ頃、石井兄弟の仇討ちの話はあまり知られていない。

幼少だった源蔵と半蔵は、どこにいるかわからない敵を二十九年探し当てて討った有名な話です。

スポンサーリンク

石井兄弟が父・石井宇右衛門と兄の仇討に苦節29年

父・石井宇右衛門は信濃国小諸藩主・青山印旛守の家臣、殿が大坂城代となった時、共に従って大阪へ行きました。

その折、美濃大垣以来の友人赤堀幽閉が訪ねて来て、養子の源五右衛門の将来を頼んでいきました。

頼みですから宇右衛門は快く引き受けましたが、しばらくして、その源五右衛門が家中の者に槍を教えていると聞き、宇右衛門は、もう少し稽古からにした方がよいと説くと、源五右衛門は立腹して、宇右衛門に、それならば勝負をしたいと言って来た源吾右衛門の申し出を断りました。

あまりしっつこく言うので仕方なく応じて源五右衛門と勝負をして打ち負かしてしました。

この事を恨みに思った赤堀源五右衛門は、延宝元年(1673年)11月18日に外出中の石井宅に入り込み、待ち伏せして帰宅した宇右衛門を槍で殺して逃げてしまった。

そこで、小諸藩の近習役で十八歳になる宇右衛門の長男・三之丞は次男・彦七と共に仇討ちの旅に出るのです。

そして、延宝元年12月8日の夜、源五右衛門の養父・赤堀幽閉を大津で討ちとる。

しかし、八年後の天和元年(1681年)正月、美濃で三之丞は源五右衛門の返り討ちに遇い、次男・彦七は、一人で伊予へ渡る時、嵐のため溺死してしまいました。

スポンサーリンク

三男・源蔵と四男・半蔵成長して仇討ちの旅に出る

父・宇右衛門が討たれた時、源蔵は五歳、半蔵は二歳、縁者の安芸国広島藩浅野家・家臣に預けられていましたが、二人の兄達が死んだので十四になった歳に仇打ちの旅に出ます。

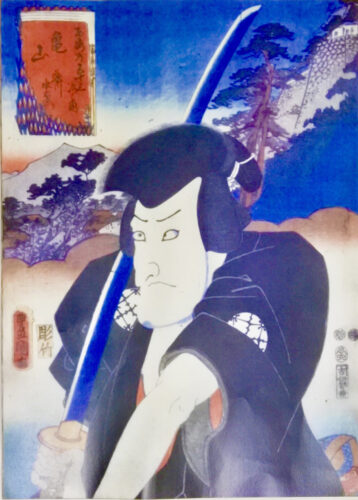

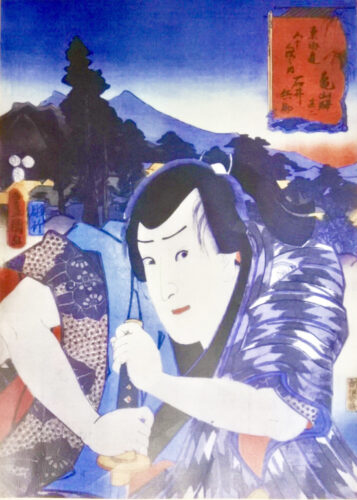

▲イメージ

その頃、赤堀源五右衛門は、名前を赤堀水之助と改め、亀山藩に仕えていましたが、亀山藩は源五右衛門を匿い、他国者には一夜の宿をも禁止し、見知らぬ者は一切城内に入らせないといった厳重さで、容易に近づく事ができませんした。

▲石井兄弟/源蔵・半蔵の浮世絵(売り物セットで5000円です)

源蔵・半蔵兄弟は商人になったり、近江の茶売りとなったりして仇の身辺を探りましたが、機会を得ることができなく、虚しく歳月が流れました。

兄弟は亀山藩士の家に奉公する事ができ、ついに、その機会が訪れました。

元禄十四年(1701年)5月9日、宿直であった赤堀源五右衛門がが宿直が終わった朝出てくるのを待ち亀山城内西之丸石坂門外で討ち取った。

この時、赤堀水之助は、亀山城主板倉家の家臣であった。

仇討ち後、二人は城主板倉家宛ての手紙を残し、急ぎ、その場を逃れ領外を出た。その後、二人は暇を頂き青山印旛守の家臣として帰藩が許され、生涯を丹波亀山(現・亀岡市)で暮らした。

思えば、父の死から29年目、兄達の死から20年目の歳月をかけ仇を討ち果たしました。

▲石井兄弟仇討ちの碑

▲石井兄弟仇討ちの碑

また、この石井兄弟の仇討ちは、赤穂藩主・浅野内匠頭長矩が江戸城松之大廊下で斬りかかった事件より、約一ヶ月遅い、元禄十四年3月14日・旧暦である。

赤穂浪士の討ち入りに影響を与えたと考えられます。

討ち入りは翌年元禄十五年12月15日(旧暦)に行われた。

スポンサーリンク

あとがき

ことの発端は、赤堀源五右衛門が青山印旛守の家臣・石井宇右衛門の武術の遺恨によって引き起こされた事件。

その時、宇右衛門の総領・三之丞・彦七だけは成人していたが、源蔵五歳、半蔵二歳を残し敵の行方を訪ねあぐんだ末に、大津で源五右衛門の養父・赤堀幽斎という医者を打ち、源五右衛門をおびき寄せるために高札を立て、「幽斎を討ち果たしは石井三之丞なり、親の敵を討ちたくば美濃国某方へ来れ」と書き残した。

ところが運悪く三之丞は庭で行水中に源五右衛門に襲われ討たれた。

その後、源蔵・半蔵兄弟が兄の意思を継いで名前を変えた源五右衛門を討った。

こうしてみると、些細な注意も考え物ですね。