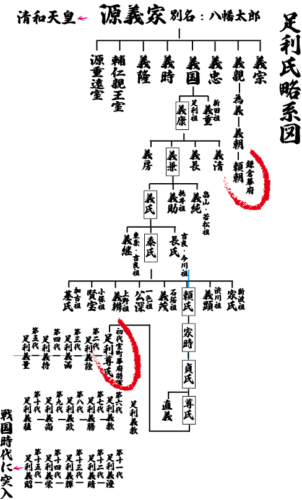

鎌倉時代をつくった源頼朝、源頼朝を四代さかのぼった源義家の九代目の子孫が足利尊氏です。

足利家が武家の名門だったかというと、先祖・足利義兼が源頼朝の従兄弟だったため、足利家は源氏の名門だが、源氏の血脈でいうと足利義兼は源頼朝の父の又従兄弟です。

結構血縁的には遠いですが、母同士が義理の姉妹だったので、まぁギリギリ従兄弟待遇でした。

ルーツを遡れば清和天皇に当たります。

源頼朝は、生誕久安3年4月8日(1147年5月9日)〜建久10年1月13日(1199年2月9日)享年53歳(満51歳),一方足利尊氏は、生誕:嘉元3年7月27日(1305年8月18日)〜延文3年4月30日(1358年6月7日)享年54歳(満52歳)、差は158年あります。

スポンサーリンク

足利義満が南北朝を合体させる

室町時代は戦乱や政治的な混乱が続き、鎌倉時代以前には見られなかった、出自がハッキリしない農民や商人たちが、実力で社会的地位を上げてきたのもこの頃です。

旧勢力が没落し、新勢力が興隆※1する時代となって、室町期後半の下の者上の者を凌ぐ「下克上」の時代が着々と準備されていました。

※1,興隆(こうりゅう)とは、物事が盛んにおこり、勢いがふるうこと。「文化のー」。▲

室町初期では、古くからの天皇新政を理想とする後醍醐天皇と現状重視の足利尊氏らの勢力が対立していました(南北朝時代)が、南北朝合一は、室町幕府の三代将軍となった足利義満に委ねられました。

元中9年・南朝 / 明徳3年・北朝(1392年)、足利義満によって「明徳の和約」が出され、南北朝が交互で皇位を受け持つ「両統迭立」などの対等な条件で和議が成立して南朝と北朝の合体がします。

スポンサーリンク

義満の野望は頓挫

足利義満は、公家や寺社の威光を利用して、比較的安定した政治を実現し、明(みん)との「勘合貿易」を開始した他、金閣を造営し栄華を誇ります。

▲金閣寺

▲金閣寺

ただ、その間にも山名氏や大内氏といった各地の有力守護が相次いで反乱を起こしたため、義満といえども、こうした反乱には手を焼いていました。

3代将軍の足利義満の権力は絶大なものとなりましたが、応永15年(1408年)病気により突然志半ばでこの世を去ります。

上皇の座に就く直前のことでした、義満の死後、再び戦乱の時代が到来することになります。

スポンサーリンク

足利義満とは

延文3年(1358年)8月に足利義満は、2代目室町幕府将軍・足利義詮の子として誕生する。

同年4月に祖父・足利尊氏死去する。

2代足利義栓が将軍になった当時、室町幕府はカオスと化※2していました。

※2.カオス化とは、「無秩序」や「混乱した状態」「理解できない」「意味がわからない」などの意味で使用することができ、SNSや若者の間でよく使用されています。英語では意味は同じですが、発音が異なるため、英語圏の人と話す際には発音に注意が必要な言葉です。

室町幕府の全盛期を築いた、室町幕府3代将軍・足利義満は父・足利義詮の死後わずか10歳で就任、当初、補佐役の細川頼之主導のもとで幕府は運営されますが、康暦の政変で細川頼之は失脚します。

その後、足利義満は自身の力で各地の守護大名を粛清し、将軍の専制政治を推し進め朝廷権力も掌握しています。

対抗勢力の一掃、1392年に南北朝の統一を実現し、室町幕府将軍の権力を飛躍的に高めた人物です。

しかし、その手法は謀略に次ぐ謀略、恐怖によって諸将を従えたのが政権の実情でした。

足利義満が将軍になった1268年は朱元璋(洪武帝)が明を建国した年でもあります。

南北朝合一を実現した1392年は李成桂が朝鮮を建国した年でもあります。

足利義満は、京都に壮麗な「花の御所」を造営し、」太政大臣ともなって権勢を揮った、義満は将軍・太政大臣を辞した後、天皇の位につくことを構想したと言われているが実現しなかった。

日明間の勘合貿易を開始

足利義満は外交政策では応永8年(1401年)に明に国書を送り倭寇※3の禁止を約束して通商を求め、建文帝から「日本国王」に封じられた※4。

※3.倭寇(わこう)とは、一般的には13世紀から16世紀にかけて朝鮮半島や中国大陸の沿岸部や一部内陸、及び東アジア諸地域において活躍した日本の海賊や私貿易、密貿易を行う貿易商人に対する中国・朝鮮側での蔑称※5。

※4.封ぜられるとは、君主から領地の支配者に取り立てられこと。を意味する表現である。諸侯として封土を与えられること。領主の地位を与えられること。

※5.蔑称(べっしょう)とは、さげすんで言う呼び名。

- さらに応永10年(1403年)には、「日本国王巨源道義」として永楽帝※6に遺使し、勘合貿易の形での朝貢貿易を開始することを認められ、翌応永11年(1404年)からの実際の日明間の貿易が開始された。

※6.永楽亭とは、15世紀始め、靖難の変で建文帝を倒し明の皇帝となり、都を北京に移し、モンゴル高原・ベトナム北部などに領土を拡大。さらに鄭和の大航海により朝貢世界をひろげ、明の全盛期を現出させた。

こうして室町幕府による統治の安定と、日明貿易による経済の成長を実現させ、応永13年(1408年)に亡くなった。

スポンサーリンク

日本国王に封じられる

応永11年(1404年)足利義満が勘合貿易という形式の朝貢貿易の永楽亭に認められたが、その前提は、明朝より足利義満が「日本国王」に封じられたことであった。

これは中国王朝の周辺諸国に対する伝統的な冊封体制に入ったことを意味する。

これは「親魏倭王」とされた卑弥呼や、「倭の五王」といわれた大和王朝の応神・仁徳ら以来のことで、遣隋使・遣唐使は朝貢のみで冊封は受けなかったので「日中関係史上特異な時代」である。

なお、足利義満の次の4代将軍・足利義持は、明の冊封を受けた朝貢貿易という形式を嫌い、一時日明間の貿易を中止している。

6代将軍・足利義教に時に再現されたが、その時期になると貿易の実態は守護大名・大内氏、細川氏によって堺・博多の商人に移っていく。

スポンサーリンク

明朝と室町幕府の交渉

明は建国応安元年(1368年)と同時に周辺への朝貢を促したが、日本は南北朝の動乱の時期に当たっていたため混乱しており、明は一時は太宰府を支配していた南朝の懐良親王※7を正式な「日本国王」と認め、室町幕府を認めていなかった。

※7.懐良親王(かねよししんのう)とは、元徳元年(1329年?)〜天授7年/弘和元年(1381年頃)は、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての皇族。

後醍醐天皇の皇子。官位は一品・式部卿。征西将軍宮と呼ばれる。外交上は明の日本国王として良懐(りょうかい)を名乗った。

南朝の征西大将軍として、肥後国隅府(熊本県菊池市)を拠点に征西府の勢力を広げ、九州における南朝方の全盛期を築いた。歌人としては、准勅撰和歌集『新葉和歌集』に1首が入選。

しかし九州の南朝政権はまもなく倒れ、明徳3年(1392年)に足利義満による南北朝統一が達成された。

応永1年(1394年)、義満は将軍職を子の義持に譲ったが実験は保持し、応永8年(1401年)に「日本准三后道義(義満のこと)」の表文を構えた使節を明に派遣して交渉を開始した。

その時に明の皇帝は建文帝で、使節は翌・応永9年(1402年)9月、建文帝の詔書と大統暦を携えた明使を伴って帰国した。

その詔書には「茲(ここ)に爾(なんじ)日本国王・源道義(これは足利義満)、心を王室に存じ愛君の誠を懐き、波濤を踰越※8して遣使来朝す」とあり、これによって足利義満が日本国王として認められ、明の冊封体制に組み入れられたことを示している。

※8.踰越(ゆえつ)とは、乗り越えること。自分の分を超えること。

足利義満は明帝の使者を室町将軍の北山第で迎えた。

足利義満の狙い

応永1年(1394年)に将軍を辞しただけでなく。翌年には太政大臣の地位も退き出家している。

これは律令制の軌範※9から脱して自由な身分に身を置き、自ら天皇の位を目指していたためと日本史では考えられている。

※9.軌範(きはん)とは、判断・評価・行為などの、拠(よ)るべき規制・規準。

そのような足利義満にとっては明帝から「日本国王」に封じられることは、国際的な権威によって王権を認めたれる好機と捉えらていた。

スポンサーリンク

引用

北山第の総門には、左大臣・応衛良嗣と内大臣・今出川公行両人が出迎え、義満自身も四足門まで使節を出迎えた。

建文帝の返詔を安置した机の前で、義満は焼香を行い、ついで三拝したのち、跪(ひざまつく)いて返詔を拝見するという、およそ、これ以上はないという礼の尽くしかたであった。

おのれより弱い者には尊大※10に、強い者には卑屈になるという、義満の性格のj反映と言われるが、義満には義満なりの計算があった。

※10.尊大(そんだい)とは、(思いあがって)ひどく偉そに人を見下した態度であること。「ーにかまえる」

将来、簒奪※11の正当性を保障してもらう明帝の国書であってみれば、衆人環視の中で、明の権威の高さを強調しれおくことは必要であり、そのための不可欠なパフォーマンスにほかならない。

※11.簒奪(さんだつ)とは、本来君主の地位の継承資格が無い者が、君主の地位を奪取すること。あるいは継承資格の優先順位の低い者が、より高い者から君主の地位を奪取すること。ないしそれを批判的に表現した語。本来その地位につくべきでない人物が武力や政治圧力で君主の地位を譲ること事を強要するという意味合いが含まれる。

義満の卑屈を嗤(わらう)うのはたやすいが、それは同時に「万世一系」の超克※12を目指す義満の努力をも嗤(わらう)※13うことになるのである。

※12.超克(ちょうこく)とは、困難を乗り越え、それに打ち勝つこと。

▲※13.「嗤う」の語源は、咲う相手を見下したように嗤うこと。花が咲く様子を、人の笑顔のなぞらえて表現したことが由来とされる。