岩村城は、岩村駅を降りると東に見える山が城山です海抜717mにあります。

頂上は夏の夜は焚き火をしなければ寒いくらいです。

学生の頃よく登ったりして遊んでいました。

当時、頂上(本丸)に小屋を造って住んでいた人がいましたので、その人の事を殿・殿といってました。

懐かしい思い出です。

まだ、その頃は登城口には銅像もなく何にもなく、ただの運動場として解放されていて、町民運動会やら大相撲の興行等に使われていた記憶があります。

その運動場が殿様がいた藩主邸があったことすら知りませんでした。

岩村町で大きくなって学校も出たけど、悲しいかな無知で岩村城は武田信玄と織田信長が戦ったことぐらいは聞いただけですが興味はありません出した。

そうしたら、女城主の話が出て町おこし(当時はまだ、恵那郡岩村町でした)をやって初めて歴史の事に興味が湧いてきました。

今は、歴史博物館や太鼓櫓や知新館や佐藤一斎の銅像やら、これみよがしに出来てます。

僕に言わせれば計画性のない無駄な羅列というより評価出来ません。

藩主邸を再現する方向がなんで思いつかないか、また計画もないのか?

向かえには岩村山荘という立派な旅館があります。

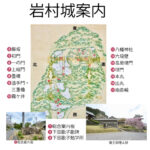

登城口から登って中程にある土岐門まで案内

まず登って行くと岩村藩出身の下田歌子の碑が目につきます。

下田歌子は明治天皇の奥様・美子様に仕えた女官で実践女学校を創業した人物です。

※上記の下田歌子をクリックしてもらうと関連記事があります。興味のある方は読んでください。

▲下田歌子の碑 ▲下田詩子

その奥に行くと岩村藩出身のさくらの花の学者三好学の銅像があります。

※上記の三好学をクリックしてもらえば関連記事があります。

それを上に行くと下田歌子の勉学所の家屋が入あり、そこで写真を撮って帰ろうとしたら、足元にマムシがいた、踏まずにすんだからいいようなものですが、ビックリして後退りして逃げて来ました。

それで近くに住んでいる友達の家に行って心を落ち着かせました。

さて元に戻して下田歌子勉学所を通り過ぎて本格的に城山へ上がる道に入ります。

左右木立が茂る道を登っていくと加藤景廉の奥方が故郷紀州藤城村からもってきた藤の実を植え大木になったという伝説に因んでいる。

左右木立が茂る道を登っていくと加藤景廉の奥方が故郷紀州藤城村からもってきた藤の実を植え大木になったという伝説に因んでいる。

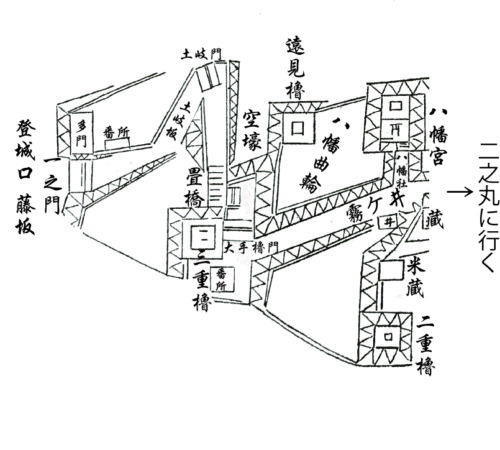

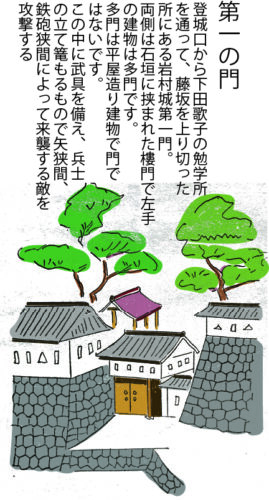

▲第一門より大手門までの絵図

大手櫓門は岩村城の正門です。

一の門及び土岐門(二の門)は前衛門、これrは近代城廓建築後建設されたもので城麓より藤坂の険を登って初めて一の門に達する。

しかも、一の門、二の門を越えて、やっと岩村城の正門大手門に入ろうとする、ところが谷になっていて下は空壕になっています。

畳橋によって渡るが敵が来ると橋を壊して防ぐ城中の要害な所です。

上記の加藤景廉を知らない人のために簡単に説明しますと、

加藤景廉の先祖は累代の源氏の家来だったので、源頼朝が旗揚げする前から頼朝の配下にいて旗揚げに参戦して、いま大河ドラマでっやている“鎌倉殿の13人”2022年2月12・20日放送の伊豆目代の山木義隆を討つシーンがありました。

その山本義隆の首を取ったのが加藤景廉で、この岩村の地の守護・地頭を任された御家人です。

放送では、名前も出てこないし場面も出てこない、呆れてます。

※上記の加藤景廉をクリックしてもらえば関連記事があります。

▲頼朝が加藤景廉に長刀を渡している絵です。

話がそれましたが藤坂ですが、下田歌子勉学所の辺りから一の門までをいいます。

藤坂の胸を突く急峻は岩村城の要害の一つで山城の特殊性を味わせてくれます。

初門から左側の谷は人工が加えられており、右側に点在する巨木の切株は、太平洋戦争時に船を造るという事で惜しくも伐採された。

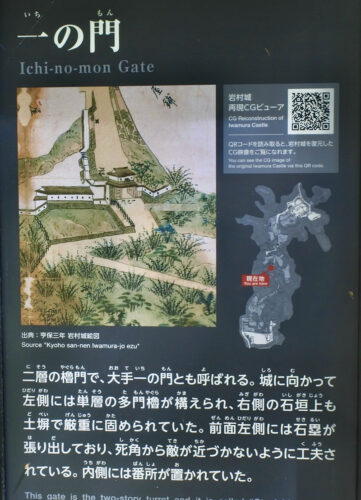

大手一の門

藤坂の終点が一の門で正式には、「大手一の門」といい、ここからを岩村城本城といいます。

一の門は二階門(建)となっていました。

▲岩村城一の門です。(正門ではないです)

▲岩村城一の門です。(正門ではないです)

▲現場の写真

初門につづいて一の門から城下町を一望できたが、いまは木が生い茂って見る頃は出来ません。

城下町と城の西南北側の監視は二十四時間体制で行われていました。

右側の台地には多聞櫓の他に屋敷があって、ここに宿泊して勤務してました。

左側にも多聞櫓があり厳重な構えをしてた。

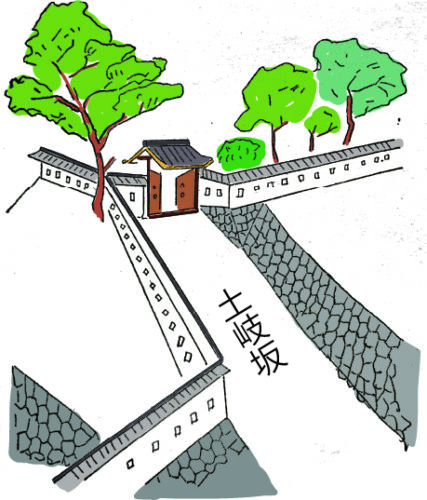

一の門から土岐門までを土岐坂といい道の勾配はやや緩やかになっています。

岩村城の土岐門は戦勝の証

江戸時代の前、まだ遠山氏の時代に土岐氏と戦って破り、その城門をここに移した。という伝説から土岐門の名がある。

▲第二之門(別名:土岐門)のイラスト

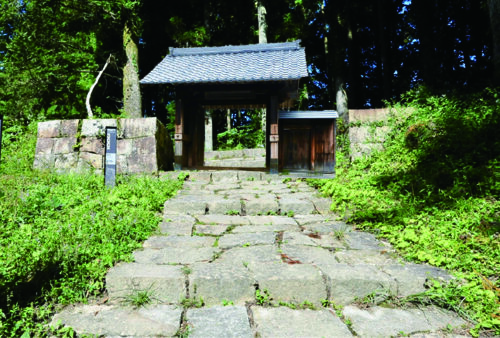

土岐門は廃城の際、岩村町飯羽間の徳祥寺へ山門として、岩村城の貴重な遺構として現存されています。

▲徳祥寺の写真を合成しました。

▲徳祥寺の写真を合成しました。

▲廃城して現・徳祥寺にある土岐門

▲廃城して現・徳祥寺にある土岐門

上記の土岐氏とは、摂津源氏の源頼光の子の頼国の子孫が土岐郡に土着して、居間(大富館、一日市場館など)を構えて土岐氏を称したのが始まりです。

頼国の子の国房以降、美濃国内における活動が史料上の見られ、土岐氏の祖については系図類により国房、光国、光信、光衛の諸説がありハッキリしないが、光衛を祖とする説が有力である。

明智光秀のルーツ土岐一族発祥の地、現在の旧19線沿いにある「一日市場八幡神社」は美濃源氏・土岐一族が館を構えた最初の地、その近くには土岐一族が城主であったと伝わる「鶴ヶ城跡」があります。

この鶴ヶ城に岩村遠山軍が土岐氏と戦い、戦利品として城門を岩村城の二の門として移したという言い伝えがあります。

それで土岐門という名がついた。