岩村城が、なぜ「日本三大山城」に選ばれたのか?

それは標高717mに築かれた山城だからです。

日本三大山城の条件として、株式会社 新人物往来社※1「日本城郭大系」※2の中に記述があり、三大山城は「美濃岩村城」「備中松山城」「大和高取城」を指すとありました。

※1.株式会社新人物往来社とは、かつて存在した日本の出版社。雑誌『歴史読本』の発行元として知られる歴史図書専門の出版社。

平成20年(2005年)11月26日に中経出版の100%出資による新人物往来社(新社)が新人物往来社(旧社)から出版事業の営業権を取得、その後、平成21年(2009年)4月7日に中経が角川グループホールディングスの子会社となたことにより、新人物往来社も角川グループの一つとなった。

さらに平成25年(2013年)4月1日に中経出版に吸収合併され、社名が消滅することとなった。

※2.日本城郭大系とは、新人物往来社が1980年に刊行した城郭研究本。監修は児玉幸多、坪井清足、村田修三。全18巻(他に別巻2冊があり、全20巻、月報付き)で各巻が県別に集約されています。

選ばれた理由としては

●美濃岩村城(現・恵那市岩村町)は、日本一標高の高い所にある山城でで選ばれています。

●備中松山城(現・岡山県高梁市)は、天守閣が現存する唯一の山城で選ばれていますす。

●大和高取城(現・奈良県高取市)は日本一比高(山頂と麓の高低差)の高い城で選ばれています。

ということで日本三大山城に選ばれました。なお、岩村城には石垣が多く隣の阿木川から農民が駆り出され運んだと想像します。

岩村町の発展は

岩村町の中世・近世※3の歴史は岩村城・岩村藩を中心として発展して行きました。

※3.中世・近世とは、中世は、古代と近世の間の時代で、日本では鎌倉時代から戦国時代(約12世紀末〜16世紀末)頃を指します。 西洋では古代末期(5世紀頃)からルネサンス(15世紀頃)までを指します。

近世とは、中世と近世の間の時代で、西洋では15〜16世紀の宗教改革や大航海時代から産業改革(18世紀後半)までを指します。日本では安土桃山時代終わり(16世紀末)から明治維新(19世紀後半)までとされます。

岩邑に城が無かった時代は、この地方には平安時代に創建された飯高山・いまはない極楽寺、山上村の部落等が転々とあったと想像します。

現在の飯高山萬勝寺の全身は満昌寺と称し、平安初期にさかのぼる天台宗の古刹※4であり、この満昌寺が臨済宗妙心寺派(現・大本山妙心寺:京都市右京区花園町妙心寺町64)萬勝寺として現在に至っています。。

※4.古刹(こさつ)とは、仏教の寺院の中でも歴史ある名刹のこと。由緒がある古い寺のこと。

この地方には、修験道の開祖である役小角※5役行者の石像が多く残っていることからも、伺えるように満昌寺は、はじめは修験道の寺として開基されました。

※5.役小角(えんのおづぬ)とは、西暦634年〜706年頃は、飛鳥時代の日本の呪術者で、山岳信仰を基盤とする日本独自の宗教である修験道の開祖とされています。

葛城山での修行や神通力、鬼神を従えるなど数々の伝説が伝わり、役行者、役優姿塞、神変大菩薩などとも呼ばれています。

▲山伏(修験者)イメージ

▲山伏(修験者)イメージ

▲ほら貝

修験には、超自然的な霊力を得るために山野に篭って修行することで、修行者はいわゆる山伏として知られています。

修験道が平安時代に入って真言、天台の二宗と結びつき大きく成長したことから、満昌寺は天台僧の寺院として栄え一般民衆と結びついたのでしょう。

自伝によれば、満昌寺の開祖は慈覚大師※6(円仁794年〜864年)といわれています。

本尊千手観世音菩薩は慈覚大師の三礼一刀の御作でした。

▲本尊千手観世音菩薩像

▲本尊千手観世音菩薩像

▲慈覚大師(円仁)

▲慈覚大師(円仁)  ▲慈覚大師像

▲慈覚大師像

※6.慈覚大師は、比叡山延暦寺の三代座主。平安時代の僧で円仁の別称です。

「慈覚大師」の読み方は「じかくだいし」と読み、この大師号は、平安時代の僧である円仁(えんにん)の別称です。

慈覚大師は比叡山延暦寺の三代座主で伝教大師(最澄)の開いた基礎を固めて、全国に天台の教団を拡大していった天台創立、当時の高僧です。

その教化(布教活動)は京都にとどまらず、故郷の下野はもとより陸奥(青森)、出羽(秋田)にまで及んだといいます。。

度々東国に下っていったようで、当時の東山道は御坂越の難所を控えていたため、その脇道として山岡から上矢作を経ての道を利用しました。

円仁がその途中の飯高へ教化(布教活動)に訪れたのは、おん歳60代半ば頃(858年)だったでしょうか。

平安時代の片鱗を全く残さない萬勝寺創建当時の祈祷が行われ、近郷の信仰を集めています。

極楽寺と岩邑山上村

極楽寺は現在残っていませんけど極楽寺の跡が発掘されました。

と山上村の部落。

※.上記の極楽寺をクリックすると詳しい記事があります。興味ある方は読んでください。 ※.上記の山上村をクリックしてもらうと詳しい記事があります。

という風に岩村は古い町です。

岩村城登城

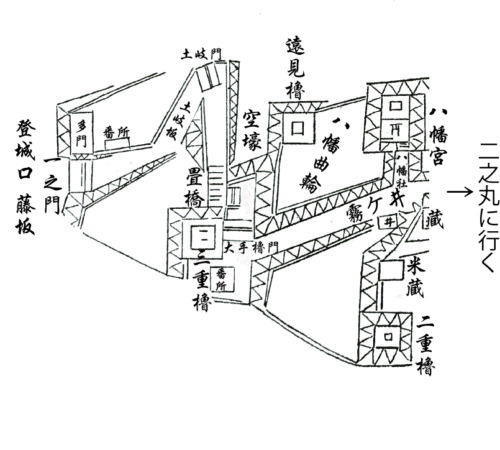

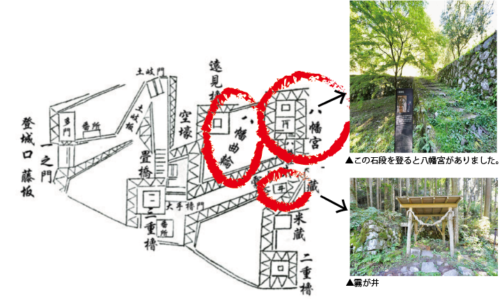

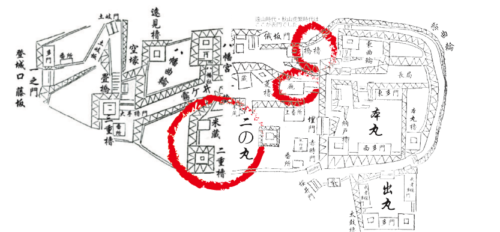

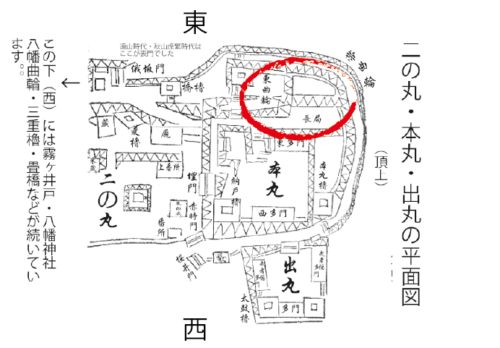

▲岩村城の平面図

お城は岩村町の東方に城山があり、そこに岩村城が加藤景廉の嫡男・遠山景朝が築城します。

※.上記の加藤景廉をクリックして頂くと詳しい記事があります。興味ある方は読んでください。

恵那から電車でくる方は、明知線「岩村」駅で降りて真っ直ぐ前を見ると見えるのが城山です。

直接行くには、駅から城下町を通って歩いていくと約25分ぐらいかかりますが、駅前からコミニティーバスが走っているので(但し、運行している時と運行してない時があります注意してください)を使って「上町」停で下車すると登城口までは近いです。

まずは、岩村歴史資料館(引っ越す可能性があります注意)のある旧岩村藩主邸跡に行きましょう。

登って行くと左手に下田歌子の碑があり、右には下田歌子の勉強所がありますので見学をしたい人はしてください。

それを登って一の門まで行く間に、藤坂があります。

藤坂の胸を突く急竣は岩村城の要害の一つで山城の特殊性を味あわせてくれます。

初門から左側の谷は人工が加えられており塀の役を果たしています。

右側に点在する巨木の切り株は、太平洋戦争時に船を造るため伐採された切り株の跡です。

余談ですが、いま話題の名古屋城を木造に切り替える準備をしています木材はこの山から伐採しています。

なんで藤坂という名が付いたかというと、岩村城創設者・加藤景廉の妻が紀州藤城村から持ってきた藤の実を植えて大木になったという伝説に因んでいます。

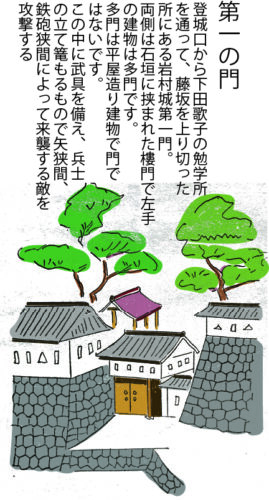

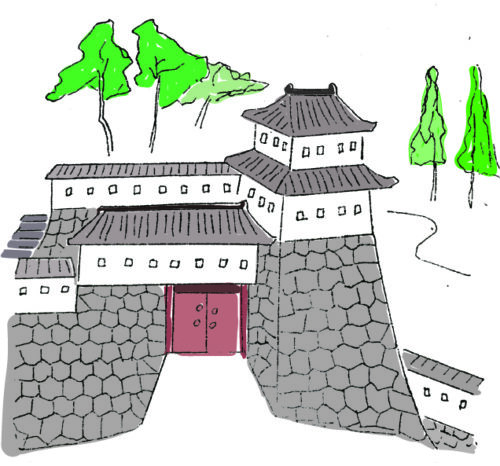

一の門

藤坂の終点が一の門で、正式には大手一の門といいます。

一の門は二階建となっていて、初門に続いて一の門から城下町を一望出来たが、いまは木が茂って見えないが城下町と城の西南北側の監視は24時間体制で行われていた。

右側の台地には多聞櫓の他に屋敷ががあって、ここに宿泊して勤務していたそうです。

左側にも多聞櫓があり厳重なな構えをしていました。

一の門から土岐門までを土岐坂といい、道の勾配はやや緩くなっています。

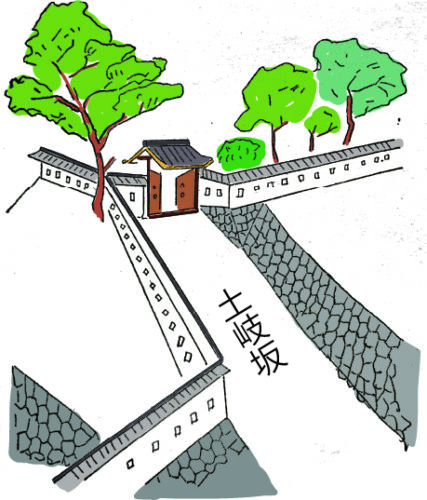

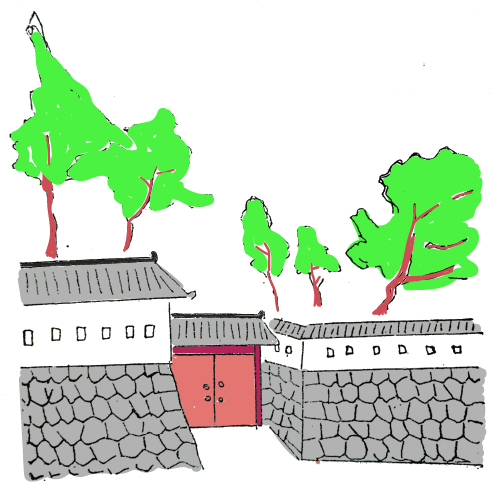

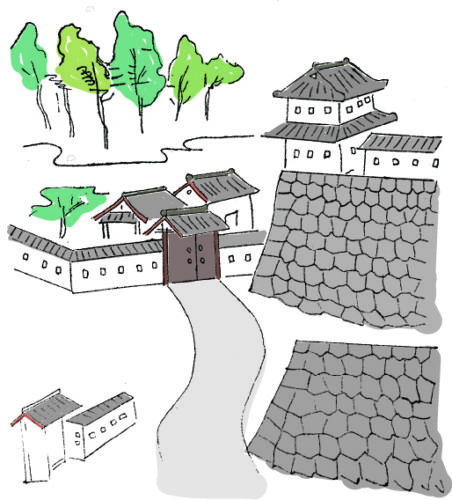

第二の門(土岐門)

▲藤坂から土岐坂を通って第二の門(土岐門)へ行く

この土岐門は岩村遠山軍が土岐氏を破り、その城門をここに移したという伝説があります。

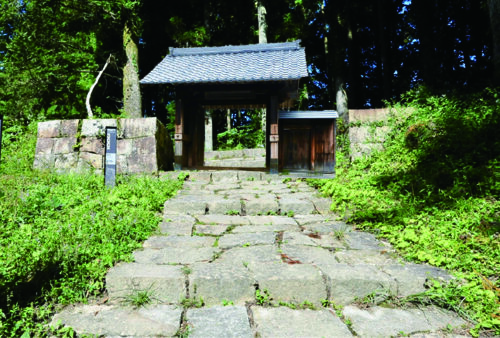

この土岐門は廃城の際、岩村町飯羽間の徳祥寺へ山門として移され、いまも健在で岩村城の貴重な遺構として現存してます。

▲徳祥寺

▲徳祥寺

▲イラストに色をつけました。

▲イラストに色をつけました。

▲第二の門(土岐門)を撮影して、そこに徳祥寺の門を撮影して合成しました。両側に塀がありました。

▲第二の門(土岐門)を撮影して、そこに徳祥寺の門を撮影して合成しました。両側に塀がありました。

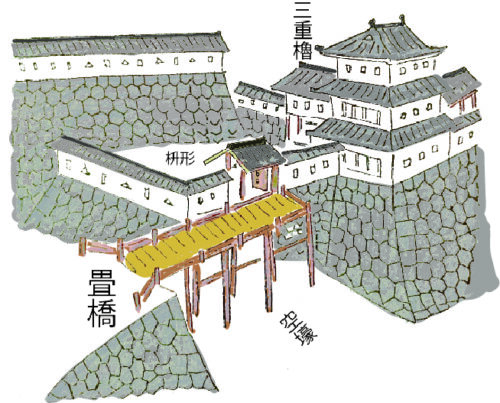

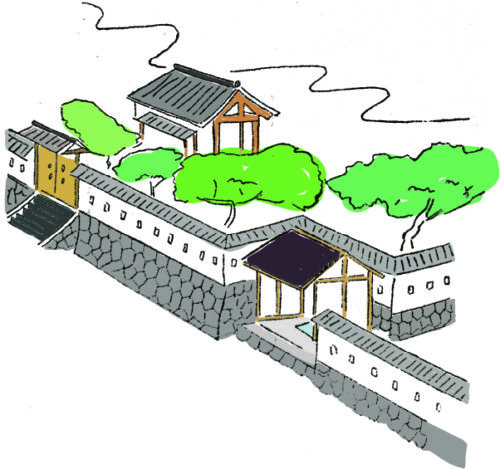

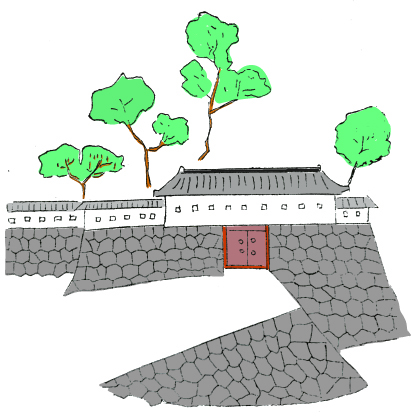

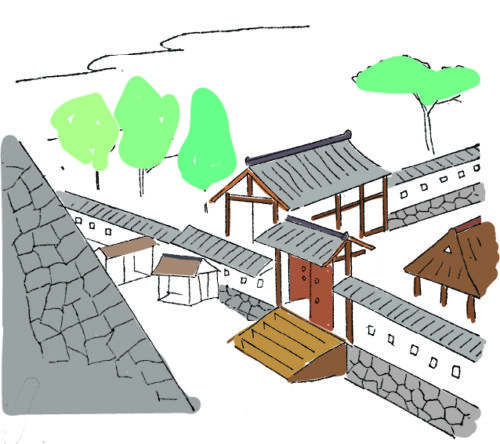

大手門・三重櫓・畳橋

大手門へ行くには空堀にかかる畳橋だが、現存は橋がなく空堀を歩きます。

畳橋とは、敵が来ると橋板を取り外すことからこの名が付いたと言われます。

▲畳橋・三重櫓イラスト

▲この畳橋のイラストは、登城すると現場に案内があってコピーしました。

▲この畳橋のイラストは、登城すると現場に案内があってコピーしました。

大手門(二階門)の前に枡形があり、空堀に望んで三重櫓が威嚇を誇り、城下町から見ると天守のように見えるが天守ではないです。

この辺りから最も要害堅固な場所であり、絶壁に望んで美しい勾配を描く石垣も二か所に見えることが出来ます。

追手門前には、畳橋・追手平重門・枡形・三重櫓があり、この辺り城中の最も要害の箇所です。

空壕に架せられた畳橋によって大手平重門に達するが、畳橋は敵が襲来する時は取り外す仕掛けになっている故に畳橋と呼ばれています。

平重門の中は枡形で、これを通過しなければ大手櫓門に入ることがません。

枡形は大手櫓門の前衛です。

三重櫓

大手櫓門は岩村城の正門で、左手には高い石垣、右手には三重櫓が聳えています。

三重櫓は城中最高で天守閣にも比す※7べきものです。

※7.比すべきとは、二つ以上の物事を並べ、その違いや共通点、良い点・悪い点などを詳しく調べること。異同・優劣を明らかにする。

これを本丸に置かずにここに置く理由は、城下町から本丸は見えないので、この三重櫓が天守閣の如く仰がれるからでしょう。

城の威厳はこれによって、城下町方面に示しています。

八幡曲輪

八幡曲輪は大手門内の一区域で、本丸、二の丸に対して三の丸の稱もあります。

この曲輪の中に八幡宮があります。

遠見櫓はその四北隅にある断崖に聳え立ち、城内の櫓の中でも最も望みの出来る地点にあった。

向こうに見えるのは八幡櫓です。

八幡宮

文治元年(1185年)源頼朝の重臣、遠山荘の地頭として、この岩村城を開祖した加藤景廉を祀る本殿の前に拜殿(神楽殿を含む)があり、その傍に平重門があります。

霧が井の辺りから参道があり、霧が井の前の石段を登るとここに達する。

参道の傍に薬師寺があり、ここの住僧が八幡宮にも奉仕していた。

霧が井

岩村城は別名:霧が城と呼ばれています、その出所はこの井戸と言われています。

霧が井は八幡曲輪の路傍にあり、いまなお、清らかに澄んで冷たい水清冽な湧水を湛えています。

往時は建物の中にあり城の黄金水ともなっていました女城主・おつやの方も飲んでいたと思われます。

氷餅蔵も籠城の時に備えて、名物氷餅を貯蔵してました。

▲氷餅蔵

▲氷餅蔵

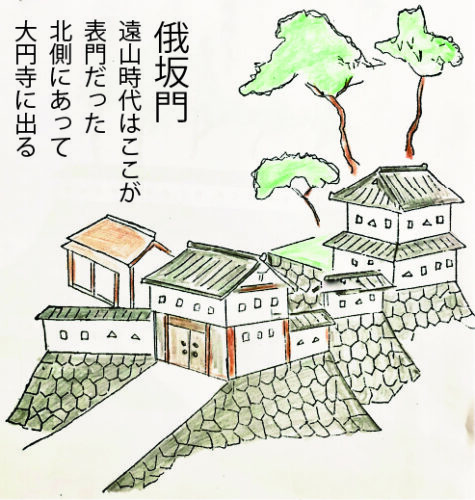

二の丸・俄板門・番所

右手の石垣の上にある建物が二の丸の米蔵、左手下の門が俄板門で、その内部から見たものです。

俄板門外は、くらがに谷を経て大圓寺部落に出れます。

内部を東進すれば二の丸や東曲輪に通じます。

▲俄板門

▲俄板門

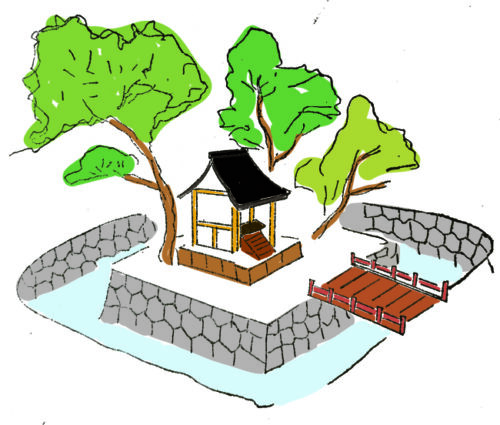

二の丸(辨才天社)

二の丸の広場の中央に堀を巡らして辨才天社がありました。

この高台に水をたたえていた辨天池のあったことは奇跡です。

場内薬師寺の檜が奉仕した。

現在、この趾殿は岩村街の大通寺の隆崇院に移建されています。

▲辨才天社

▲辨才天社

俄板門

八幡櫓は八幡宮の裏の丘上に高く聳たつ、城の北方に大圓寺方面の遠見に重要な所です。

俄板門は、大手門に対して裏門(天正時代に前はこれが表門でした)にあたります。

水晶山に面し、ここを出ると水晶山と城山との渓谷を通じて大圓寺に出れます。

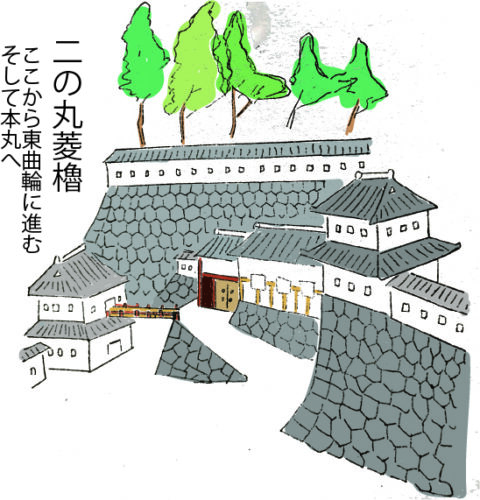

二の丸菱櫓(厩・櫓門・八幡曲輪・橋櫓)東曲輪に至る

右手の石垣の上の二重櫓は菱櫓です。

石垣の地面の関係で建物が菱形になっているので菱櫓といいます。

左手の低地にある二重櫓を橋櫓と言いい、二の丸門前から石段の上と櫓の二階とに橋が架かっているので橋櫓と言います。

この橋の下を潜って、東曲輪に進みます。

この道が本丸にいく本道となっています。

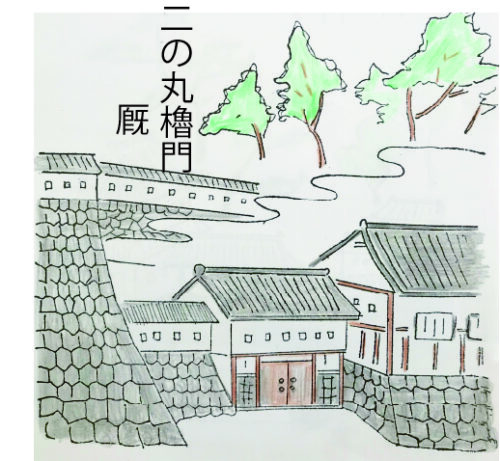

▲二の丸櫓門

▲二の丸櫓門

二の丸櫓門

二の丸に入る正門で、櫓門の右手は厩で軍馬を飼育、左手の高い石垣は本丸の石垣です。

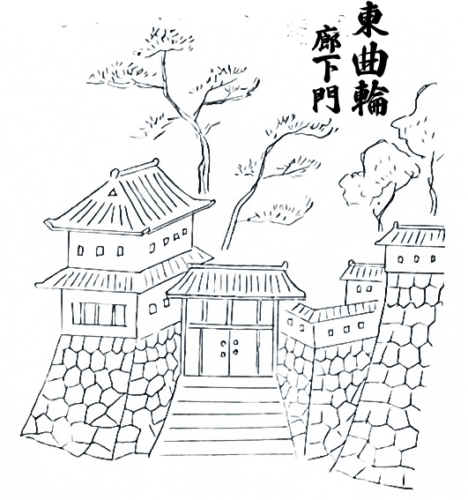

東曲輪(廊下門・二重櫓)

東曲輪は本丸の東に連なる一廓で本丸防備の要衛です。

廊下門はその正面で橋櫓と同じく通用門の樓上(物見やぐら)が橋になっていて、二重櫓へ通じて、二重櫓は東曲輪の東北隅に聳える望櫓で、水晶山方面の監視にあたる所です。

▲東曲輪 廊下門

長局埋門(東曲輪より本丸へ通ず)

長局とは、本丸と東曲輪との間に挟まれた狭い区域で、むしろ東曲輪の一部と見るべきものです。

埋門とは、石垣と石垣の間に埋められた狭い門のことで、本丸防備の為に設けられたものです。この辺り城堅固を極めている所です。

長局平重門(本丸東多門:この門を潜ると本丸に入る)

この平重門は、本丸の正門で本丸の東からの入り口です。

最後の防御線でもあります。

水晶山に向かい風光絶佳※8のところにあります。

東多門は本丸に二つある多門の一つです。

※8.風光絶佳(ふうこうぜっか)とは、という四字熟語ではありませんが、「風光」は風光明媚の短縮形であると考えられ、「絶佳」と組合せると、自然の景色が非常に清らかで美しく、眺めが素晴らしい様子を指す言葉として解釈できます。

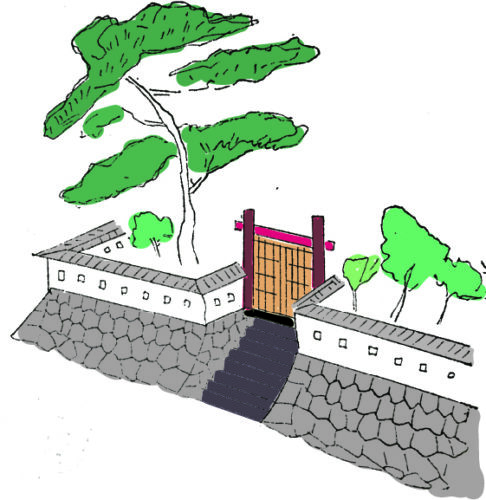

本丸柵門(松は加藤景廉が手植えと伝わる)

本丸納戸櫓(納戸櫓門)

本丸納戸櫓(二の丸赤時門・朱印蔵・番所・帯曲輪:この門は山葵谷に通じる

二の丸から出丸へ通じるところに赤時門があり、別に不開門であるという門の傍に朱印蔵があります。

櫻井門は山葵谷へ下りる非常口で通用口ではありません。

▲本丸納戸櫓

▲本丸納戸櫓

出丸平重門(武者隠多門)、帯曲輪仕切門(番所)

出丸は本丸の西南にあり一廓で、徳川中期頃の構築です。

本丸の西南防備の為に特にできた物です。

平重門は出丸の正門で、その傍に武者隠多門があります。

非常の場合多数の武士を待機させた所です。

平重門前に帯曲輪の仕切り門と番所がありました。

▲出丸平重門

▲出丸平重門

出丸太鼓櫓(二重櫓・番所)

出丸の西南端葵谷面して、二つの櫓と二つの多門があります。

西隅にあるのが太鼓櫓といい非常を城中に知らせる、また、南方に突き出しているので、城下町を望見できました。

▲出丸太鼓櫓

▲出丸太鼓櫓

▲出丸跡から岩村町を撮影「しました

▲出丸跡から岩村町を撮影「しました