我が故郷のことなのに、歴史を知らずに県立岩村高校を出て、いままで何も地元の歴史を知らぬまま卒業したことが情けない。

あらためて本を読んだりして少しでも知ろうと努力した結果、岩村の町は西に位置する山上村(現・岩村町山上)の邑長(むらおさ)を中心に栄えた。

そこに加藤景廉が、文治元年に岩村の荘園所有者になる。

我が大和民族の政治・経済史を紐解く時、はじめ国民みんな、農の土着農民時代からやがて、地方豪族の発生(荘園所有者※)によって自己勢力の保護防衛の必要から、武家階級の発生となった。

▲1185年(文治元年)加藤景廉が美濃国岩村の遠山荘園となる

▲1185年(文治元年)加藤景廉が美濃国岩村の遠山荘園となる

※上記の加藤景廉のところをクリックしてください、加藤景廉の詳しい説明が書いてあります。

のちに、足利時代には諸将割據※1し築城法の発達を来し※2、従来は戦い際して山険※3に據※4ったのが次第に半永久に的な陣営化し、武家も多数を擁※5争乱攻略を事とした。

スポンサーリンク

ここに於いて非生産的な消費者たる多くの武士が城を中心に集まり、その生活の必需品たる諸物資、即ち衣食住の資料から、刀剣甲冑馬具等の軍需品工業の必要を来し、それと共に建築・土木の業も起こり、商人・職人をここに集め、所謂(いわゆると読む)城下町なるものの発達を招来せしめたのである。

※:日本の荘園は、朝廷が奈良時代に律令制下で農地増加を図るために有力者が新たに開墾した土地の私有(墾田※7私有)を認めたことに始まる。

平安時代には、まず、小規模な免税農地からなる免田寄人荘園が発達し、その後、皇室や摂関家・大寺社など権力者へ免税のために寄進する寄進他系荘園が主流を占めた。

鎌倉時代には、守護。地頭による荘園支配権の簒奪※8が目立ち始めた。

室町時代にも荘園は存続したが、中央貴族・寺社・武士・在地領主などの権利・義務が重層的かつ複雑にからむ状況が生まれる一方、自主的に発生した村落=惣村による自治が出現し、荘園は緩やかに解体への道を歩み始めた。

戦国時代には戦国大名による一円支配が成立、荘園の形骸化※9はますます進み、それに依存する公家などが没落した。

最終的には羽柴秀吉の全国的な検地によって荘園は解体した。

※1:(しょしょうとは→多くの将軍・大将)(かっきょ→ある地域を占領して、そこを根城に勢力を張ること)

※2: 古文の「まかり来し」「走り来し」の「来し」はどう読みますか?「コシ」でしょうか?「キシ」でしょうか?また。「来ぬ」「来ず」は「キヌ」「コズ」でいいんでしょうか?

※3:やまさか→山のけわしいこと。山の傾斜が急であること

※4:きょ→住むところ。住みか。住まい。

※5:ようとは→抱きかかえる。「抱擁」周囲から守り助ける、「擁護・擁立」

※6:しゅうらくとは→人が集まって生活している所。人家が集まっている所。村落。

※7:墾田(こんでん)とは:日本の律令時代において新しく開かれた田地をいう。

※8;簒奪(さんだつ)とは:本来君主の地位の継承資格が無い者が、君主の地位を奪取すること。あるいは継承資格の優先順位の低い者が、より高い者から君主の地位を奪取すること。ないし、それを批判的に表現した語。本来その地位につくべきでない人物が政治的圧力で君主の地位を譲ることを強要するという意味合いが含まれる。

※9:形骸化(けいがいか)とは:誕生・成立当時の意義や内容が失われたりして、形ばかりのものになってしまうこと。

スポンサーリンク

岩村城下の誕生・昔はこの付近が岩村町の中心だった。

岩村町の聚落発祥地

現在岩村町の市街地の北東端に、丘陵※10を、背にし岩村川を前にして山上部落(やまがみぶらく)がある。

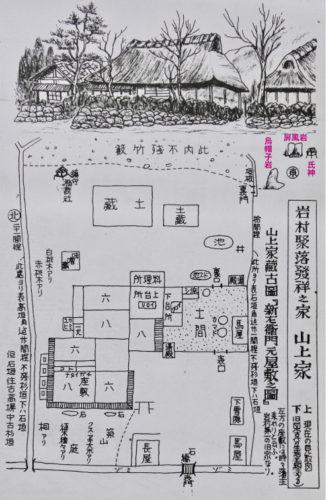

▲山上家の見取り図・裏に加藤景廉が腰掛けた岩があります。

▲山上家の見取り図・裏に加藤景廉が腰掛けた岩があります。

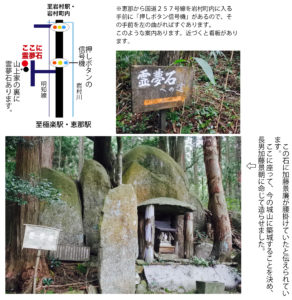

▲これが山上家の裏にあります。

▲これが山上家の裏にあります。

▲平成30年6月13日撮影の風景です。

▲平成30年6月13日撮影の風景です。

旧誌によると、この山上が岩村発祥の地である。

即ち、太古(大昔)、大井・瑞浪方面から川に沿って遡って来た岩村町最初の開拓者にとって、ここは大きな魅力を与へ、ここに最初の定住地を見出したのである。

この地域付近には石簇※11も発見される。

即ち、山を背にして日照量大なる南または西よりの位置が冬の暖かさを保つ上ににも、平地と丘陵地との接触地域で、生活資料を得る便益のためにも適当な所であったからである。

丘陵地帯の聚落の多くは、新開地を除きかかる丘陵を背にして形成される事は東濃丘陵地帯のみならず到る処に見られる聚落形式で、現在、山上地区にある山上家は代々庄屋等を務めた岩村第一の旧家である事は、岩村はもと山上村と呼ばれ、この山上家が代表する山上部落の由緒と共に語り伝へられ、古書にも見えるところである。

※10:丘陵(きゅうりょう):とは、なだらかな起伏や小山(丘)の続く地形のことです。地経学では起伏が山より小さく、台地より大きいものをさす。

※11:石簇(せきぞく):とは→石を材料として作られた鏃(やじり。矢尻とも、また矢先や矢の根とも)。やの先端に紐などで固定させて用いる、刺突用の小型の石器である。石製の鏃(せきせいのやじり)

岩村の地名考

岩村という地名は、2ヵ所ある。

1つは稲葉郡岩村※12で、もう1つは恵那郡岩村町であって、明治22年町制が施行されても、なお、「村」の字を用いているのは頗(すこぶる)る変態的で、岩町(いわちょう)というべきである。

本郡陶村(すえむら)が陶町になったのをみれば、必ずしも字数の少ないというより伝統的に「濃州岩村」なる地名に歴史的引力と愛着を感じたからでしょう。

このためには岩邑の字を用いるべきではないでしょうか?

岩村はその昔、恵那郡が設置されて阿岐郷(あぎごう)の一部であった。

さらに、鎌倉時代には遠山庄の名で呼ばれていた。

即ち、吾妻鏡・承久記・太平記等には皆「美濃国遠山」と出ている。

また、岩村という名は室町時代の長享元年の文に「濃州遠山岩村」として出ている。

「巌邑府誌」には、「東濃山上邑」とあり、「巌邑者山城也故」一名山上としてあり、「遠山由来記」には「彼の山上村は美濃の辺境山深く里人多く之を知らず」とあって、山上村または巌邑と云っていたことがわかる。

今も小学校の名のみ巌邑(がんゆう)小学校と呼んでいる。

岩村の名が決定公表されたのは秀吉の時からで、天正の石直しの村高帳には岩村が出ている。

▲現在の巌邑小学校(岩邑)です。門は徳川時代のものです(別のページで説明してあります)

▲現在の巌邑小学校(岩邑)です。門は徳川時代のものです(別のページで説明してあります)

※12;岩村は、岐阜県稲葉郡にあった村、現在の岐阜市東部の一部であり、現在の地名では、岩田西、岩田東、岩田坂、岩滝西、岩滝東です。岐阜市に編入後、この地域は1970年以降に大規模な宅地造成が行われている。

スポンサーリンク