岩村城下町の街路の軍事的施設には、桝形地形もあり木戸も随所に設置され、藩主邸には地下室もあった岩村城。

岩村藩から老中を出した美濃国岩村城、まず城下の辺緑※1(へんえん)に3ヵ所の枡形を作って防禦(ぼうぎょ)の據点(きょてん)としたのである。

スポンサーリンク

すなわち町通りの西端のが最も代表的のもので、他の二つは侍屋敷の北端にあって、一つは新市場、一つは新屋敷にあった。

これらは何れも昭和時代に入って改修せられたが、元警察(本町と西町)の境には今尚原形を留めている。

▲上の写真は5月4日の枡形地形と庚申堂(祥雲寺)付近。

▲上の写真は5月4日の枡形地形と庚申堂(祥雲寺)付近。

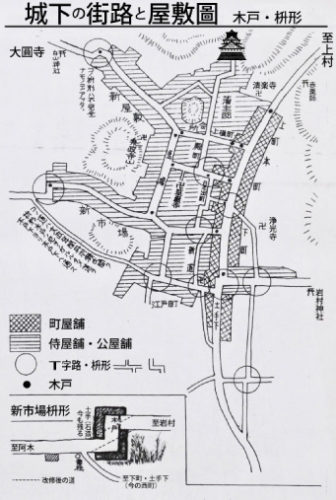

▲この地図は、明和5年(1768年頃推定のものです)岩村町役場所蔵。

▲この地図は、明和5年(1768年頃推定のものです)岩村町役場所蔵。

この本町外れのと新市場のは完全な土塁(土手)を備へていた。

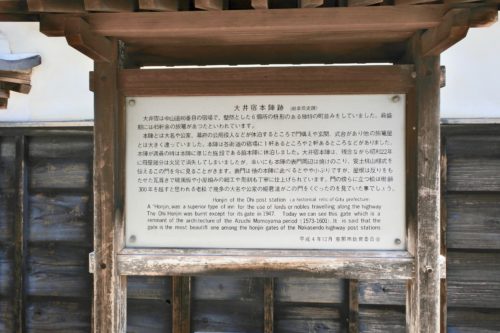

これらは中山道筋にも宿場の陣屋(本陣)付近にあって、大井の福市(西宮)や中津の横町にも見られる。

※上記の陣屋のURLをクリックすると、恵那大井宿のサイトに飛びます。

▲中山道大井宿の本陣、今も現存しています。右側に謂れが書かれています。

岩村町本町の役場旧図によると土塁の高さ二間一尺(一間は1.8m,1尺は30.303cm)であった。

この西方を土手下(今の西町)という、この枡形(今の水半漬物販売店)の近くに下町木戸があり北側に祥雲寺、南には下目付・同心・足軽の長屋があって、西方からの守りとしたかったのである。

▲城下の町屋と侍屋敷・公屋とT字路・枡形

▲城下の町屋と侍屋敷・公屋とT字路・枡形

この外、街路の長い部分に亙(わたる)って大きく孤を描いて遠見を防げ、敵の矢を防いだのであって、岩村も現在の新道・西町・上町の部分は百米・二百米おきに大きくカーブして町全体が弧状※2をなしている。

更に袋町※3を作ったり、城下の辺縁の道路を故意に屈曲させたりしたのであって、道路の幅は一般に軍事的に狭くして敵の大軍の殺到(さっとう)※4を防いだのである。

スポンサーリンク

道が蛇行(だこう)状をなすものには、旧大手口であった大円寺の三森山登山路の分岐点付近にに見られ、袋町として盛巖寺・妙法寺・浄光寺(掲載図参照してください)が挙げられると思う。

▲左側から盛巖寺 ▲妙法寺の山門

なお、土塁の防御をもっていたものに馬場(これは町名です)がある。

ここは岩村城下中最も道幅の広い通りで、城の近く柳町通りと共に、唯二つの平坦な直線路であって、今の養護学校(前は女学校・岩村高校)のある所には厠があり、馬術練習場であった。

この北側に土手があり、東側は用水路で、上・中・下の三横町よりの防籞点としたのである。

土手の上には緑滴(みどりしたたる→と読む)る椿があり、一に「椿の馬場」と云う、南側には土塀や杉垣が繞※5(にょう)らされた侍住宅があり、実に神々しいところであったと古老は語っていた。

今は土手も多く取り払われ、また、道路も狭められて旧態を失っている。

木戸は岩村城下に15ヶ所あって、本町通りの東西両端には古老談によれば、毎朝夕開閉したと話してくれた。

他は開けたままで有事の時のみ閉じたようである。

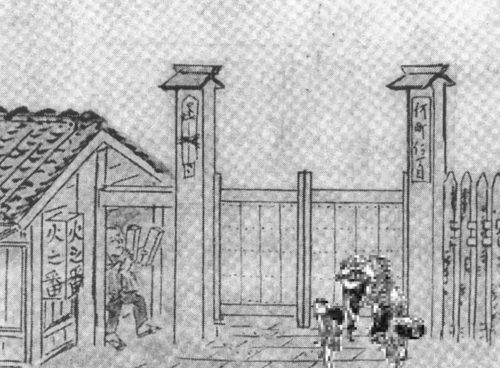

▲木戸のイメージ

▲木戸のイメージ

木戸は一種の関所であって、箱根の関所の絵で見るように道の真ん中に閂付きの格子の開き戸が作ってあったもので、、上町木戸の南には目付屋敷があり、北には清楽寺があって東方の警戒線を形成していたのである。

※1:中心部に対して、その周りにある部分のこと。

※2:弓なりに曲がっていること。弓状。

※3:道路が行き止まりになっていて、通り抜けられない町。

※4:多数の人や物が一度にどっと押し寄せること。

※5:しんにゅう・しんにゅう。「道」「進」「迷」など。道や歩くことに関する意味を表す。

スポンサーリンク