豊田市の松平東照宮に行くと、下記のパンフレットが貰えます。

▲貰ったパンフレットの表紙です。

▲貰ったパンフレットの表紙です。

パンフレットを見ると東照宮の横に奥殿陣屋がありますが、横と言っても最短距離で約8.4Kあり歩・約2時間、車だと15分程かかります。

▲中身です。

▲中身です。

上部の大給城跡は東照宮から、歩・約10分で登城口まで、さらに頂上までは約15分ほどかかります。

是非大給城は登ってください。

※上記の大給城跡をクリックすると詳しい記事があります。興味のある方は読んでkださい。

奥殿藩の始祖・松平真次

奥殿藩の始祖は、美濃国岩村藩の初代藩主・松平家乗の実の弟です。

奥殿藩は、三河国額田郡の奥殿陣屋(現・岡崎市奥殿町)に藩庁を置いた藩。

領地は三河国額田郡・加茂郡(現・岡崎市)の他、信濃国佐久郡(現・長野県佐久市)に存在し、信濃国の領地の方が大きかった。

藩庁は何度も移転しており、江戸時代初期の立藩時には加茂郡の大給陣屋、幕末期には信濃国の龍岡城(田野口陣屋)に置かれた。

大給藩、田野口藩、龍岡藩についても、実質的に同一の藩であることからこの項目で記述する。

大給藩としての立藩より幕末まで石高(1万6000石)は変わらず、一貫して松平家(大給松平家)が支配したとされています。

上記の美濃国岩村藩初代藩主・松平家乗のURLがここにあります。

大給松平宗家は岩村藩で2代続いてます。

大給松平家は、徳川家康の5代前の松平家当主・松平親忠の次男・松平乗元より始まる一族で、代々松平宗家の譜代の家臣として家康に仕えた。

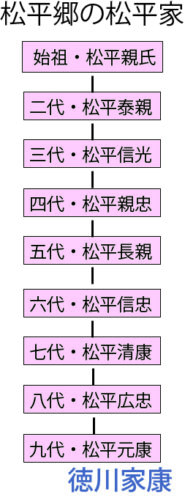

▲家康の先祖を辿っていくと

▲家康の先祖を辿っていくと

大給松平宗家の始祖・松平乗元から数えること、第5代当主・松平真乗の次男として生まれ、母は戸田弾正忠重の娘・興正院と言われます。

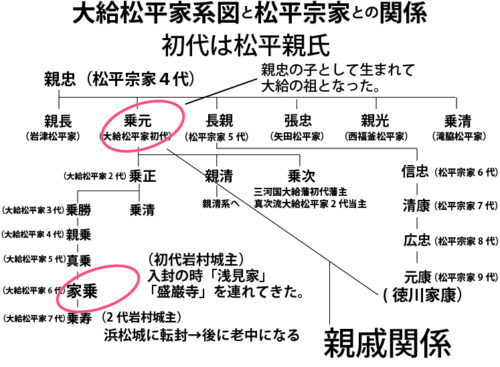

▲松平家の系図

▲松平家の系図

父・真乗は大給城主なのに浜松城にいて、家康と上杉謙信による三越同盟の外交交渉などにも加わって家康の手助けをしていた。

戦があった、姉川の合戦、長篠の戦い、三方ヶ原の戦い、高天神城攻めなどにも出陣するが、高天神城攻めの戦傷が元で天正10年(1582年)に37歳の若さで亡くなっていまう。

妻・興正院は夫・松平真乗の間に家乗・真次の2児を儲けるも、天正10年(1582年)に真乗が没すると母は大給松平家に慮る※1ところがあったか、次男・真次(6歳)を連れて三河足助の城主・鈴木康重と再婚した。この時、嫡男・家乗はまだ8歳だった。

※1.慮る(おもんばかる)とは、よくよく考える。熟慮する。はかりごを立てる。の意味。

※上記の松平真乗をクリックしてもらうと詳しい記事があります。興味ある方は読んだください。

再婚相手の鈴木康重は、家康配下の本多忠勝に属していたが、天正18年(1590年)の徳川家康が関東入国に際しては、故あって※2大給松平家に仕えることとなり、上野那波から美濃岩村へと従っている。

※2.故あってとは、鈴木康重(乗域)は寛政重修諸家譜に「康重罪を蒙りて松平和泉守に召預らる。子孫彼家の臣となりて杉戸を以て称号すといふ。」とある。

※上記の鈴木康重をクリックしてもらうと足助の詳しい記事があります。興味ある方は読んでください。

よって、興正院は大給松平家の籍を離れたといえ、我が子が美濃国岩村藩主に成長した姿、夫が家臣になった事を近くで見守っていたのである。

※上記の松平真乗をクリックしてもらうと関連記事があります。興味ある方は読んでください。

また、興正院は鈴木康重との間に一女をもうけ、その姫は美濃土岐郡の小里城主・小里光親に嫁がせている。

家乗の弟・真次は、育ての親である鈴木康重(乗域)が慶長6(1601年)に美濃岩村にへ移って間もなく死去すると、それを悲しんで一旦は武士を捨てたが、兄・家乗の説得により徳川秀忠に仕えるようになった、この時、家乗26歳、弟・真次24歳の時である。

松平真次の活躍

徳川秀忠に仕えた真次は、大阪冬の陣で武功を挙げ、元和元年(1615年)に上野国で一千石を与えられ、寛永4年(1627年)には大番頭進んで二千石を加増され、真次は前の一千石と合わせて幕府に願い出て都合三千石の領地を先祖所緑の三河国内に移されている。

なお、真次は寛永12年(1635年)に上総国内で四千石の加増を賜り、この地も三河国内に移される事を許され計七千石を領している。

そして母・興正院は鈴木康重が没した後、三河奥殿に屋敷を構えて住んだと思われ、真次が先祖所緑の地を領してからは、足助の鈴木康重の墓が奥殿に改葬されている。

そして、寛永5年(1628年)に没した興正院は、鈴木康重の墓の側に葬られた、なお、三河細川の松明院(大給松平宗家の菩提寺)には位牌が祀られている。

大給松平宗家7代は、真次にとって兄・家乗の子、興正院にとっては孫になる第2代岩村藩主・松平乗寿は、正室に興正院の実弟の戸田康長の娘を迎えています。