岩村町の東には八幡神社に加藤景廉が・西の武並神社には遠山景朝が神として祀られている。

岩村の町は、下の図のように東西に伸びています。東へ行けば上村町(現・上矢作から信州)西へ行けば大井(現・恵那市から名古屋)に行けます。

もともと城が出来る前は、西の方に山上邑があり、そこが岩村の発祥地のようです。

織田信長の家臣・川尻慎吉によって城下町が造られた

▲恵那市岩村町本通り(簡単な地図)

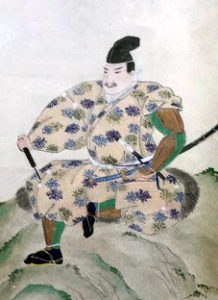

加藤景廉(仁安元年(1166年だろうと推測)?〜承久3年(1221年)に活躍した武将が、治めた遠山荘が始まりです。

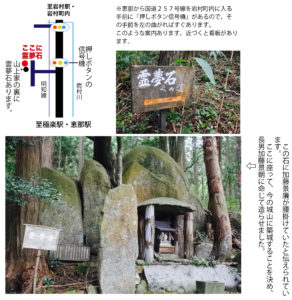

▲岩村町山上邑で腰掛け岩に座っている加藤景廉と実際にある岩。

▲岩村本通り枡形・木戸跡から見た本町の街並と城山。

▲岩村本通り枡形・木戸跡から見た本町の街並と城山。

加藤景廉は源 頼朝の片腕だった加藤景清の孫だという。

藤原利仁の流れを汲む藤原氏の一族で、一時は加賀に住んでいた事から加藤姓を名乗る事になったと云われている。

スポンサーリンク

加藤光胤は通称”加藤太“と呼ばれ、それに対して景廉は”加藤次“と呼ばれ

た。

若い頃は父と共に伊勢にいたが、事件を起こし伊豆に逃れ、中伊豆の実力者狩野茂光の下につく事になった。

その事件について、「源平盛衰記」(げんぺいせいすいき)では、父の仇を討つ為に殺人犯したのだというが、一方で、一家が伊豆に来たのは父の代で、兄の加藤光胤と加藤景廉は伊豆で誕生したのだという話もある。

「伊元物語」では、伊豆大島で謀反を起こし自害した鎮西八郎為朝の首を切ったのは、加藤景廉だという事になっている。

治承4年に北条郷で源 頼朝が旗揚げすると、いち早く父加藤景員と兄光胤と共に参じ平家目代山木兼隆を討ち取るという功を挙げた。

つづく石橋山の合戦では敗北したので父子共々箱根の山中に潜み、そのまま甲斐に逃れて難を避ける。

まもなく頼朝の命を受けて、武田信光と共に平家方の駿河目代を討ち果たし、そのまま大活躍しました。

頼朝の側にに従い側近として振る舞うこともあれが、西国へ向かって源 範頼※1の下で平家と戦った。

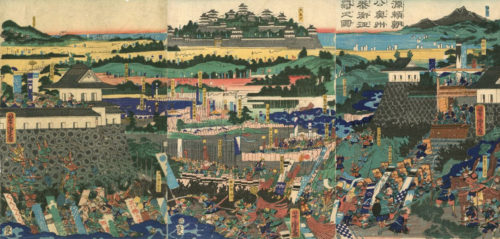

▲イメージ図

▲イメージ図

奥州征伐にも従軍下。

※1:平安時代末期から鎌倉時代初期の武将。河内源氏の流れを汲む源 義朝の六男、頼朝の異母弟で、義経の異母兄。

加藤景廉が地顕職 (地位の高い官職)を得た領地は「伊豆国牧之郷」の他に、美濃国遠山庄、甲斐国小松庄、同大原庄、伊豆国河津庄、遠江国浅場庄、備前上鴨下鴨等があった。

▲伊豆国牧之郷8月3日毎年行われる加藤景廉公の慰霊祭

▲伊豆国牧之郷8月3日毎年行われる加藤景廉公の慰霊祭

とりわけ美濃国遠山庄には、景廉にまつわるいくつかの伝説があり、長男景朝が岩村城を築城する際には、景廉も当地に赴いたという。

しかし、頼朝時代は幕府内で重きをなしていたけど、2代将軍源 頼家の代になると、嫌われ者の梶原景時が失脚した際に、親しかった事が祟って、領土の多くを没収され、逼塞※2(ひっそく)を余儀なくされてしまう。

※2:落ちぶれて世間から隠れ、ひっそりと暮らすこと。

しかし、和田合戦の折に再び返り咲き、再度元老の座についた。

3代将軍源 実朝が公暁(くぎょう:2代将軍の子供・叔父にあたる。祖父母は源 頼朝・北条政子)に暗殺された時、判官だった景廉は責任を感じて出家した。

スポンサーリンク

加藤景廉の嫡男・加藤景朝は、美濃国岩村に知行したため遠山姓を名乗るようになり、景廉の死後伊豆の牧之郷を相続した。

景廉の子孫は、戦国北条氏の重臣となり、また江戸時代の北町奉行遠山の金さんも、その子孫である。

景朝の時代から遠山氏が長くが続き、話題になっている女城主「おつやの方」は遠山景任・姓最後の城主。

それから武田氏・織田氏・森氏・田丸氏・徳川氏・丹羽氏・徳川氏と目まぐるしく代わった。(築城されてから約680年の間)

どの時代に現・岩村町本通りが出来か、いまの様に整備されたのか、徳川時代に入って、大給本家の松平家、丹羽氏、大給松平分家の信濃小諸城より松平乗紀が入城してきてからではないでしょうか。

松平乗紀は全国で3番目となる藩校・文武所(後の知新館)を設けた。

以後、明治維新まで最後の城主・松平乗命の居城となった。

▲知新館の門(現・岩邑小学校の正門)

▲知新館の門(現・岩邑小学校の正門)

※岩村藩から老中が出ています。

※本格的に石垣が造られたのは関ヶ原の合戦以降とされ、大規模な城は石高二万石の(後に3万 石)岩村藩には不相応で「見えない部分は石積みでなく、自然の地形を利用したと思えます。

スポンサーリンク