▲岩村城登城口

岩村町のお城は古く文治元年(1185年)に鎌倉時代に加藤景廉が源頼朝から、この遠山の地に守護・地頭を賜ったのが始まりです。

加藤景廉は源頼朝の信頼が厚く鎌倉にいたため、嫡男・加藤景朝に城を築かせ、名を遠山景朝に改名して美濃遠山氏の発祥となっていった。

▲岩村城

▲岩村城

遠山景朝は領家(現・岩村駅の近辺が領家という地名)という地名の残る付近に居館を造り、その東方の峻険※1な山(城山・現岩村城)に砦を造った。

※1.峻険とは、山などの高く険しいこと。

領家は岩村駅から近くにあります。

遠山氏が(1185年-1575年続いた)約390年続いたが戦国時代になって、遠山氏最後の城主・遠山景任が信長の叔母(信長より年下)である「おつやの方」を政略結婚で岩村城に送り込んだ。

これが元で武田と織田の戦が始まった。

スポンサーリンク

遠山景任亡き後、信長の五男御坊丸が、景任の養嗣子、元亀3年に8歳で相続したため、おつやの方が事実上女城主になった。

女城主は時を同じく井伊家にも女城主がいた。

天正元年(1575年は室町幕府滅亡に)武田信玄とおつやの方(御坊丸)で戦い岩村城を開城して、武田の武将・秋山晴近に御坊丸は甲府に人質となって送られる。

おつやの方は敵方の将・秋山晴近と結婚。

それで、武田信玄の家臣・秋山晴近が遠山氏の跡の城主、その後織田軍に敗れ織田氏・豊臣氏・徳川氏の城になっていきました。

ざっとした説明ですいません。

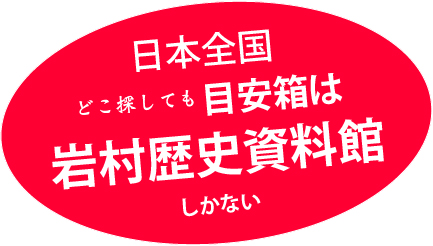

それらの集大成を展示してあるのが岩村歴史資料館です。

資料館のある場所は徳川時代に藩主邸があったところ

明知線の岩村駅を降りてみると、遠目に城山が見えます。

▲明知線「岩村」駅

岩村駅を降りたら迎えが東方向です。

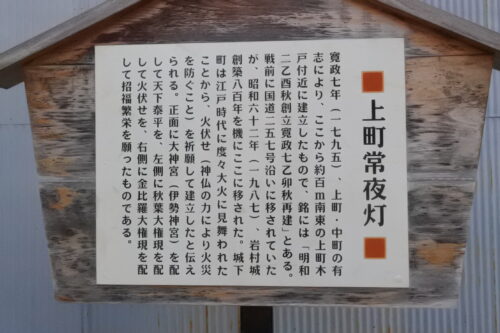

傾斜のある城下町を歩いて登っていくと、五平餅(あまから屋)・岩村天満宮・桝形・木戸跡地形にある庚申堂・もっと東(上町)へ行くと常夜灯があり、その角を北へ曲がって、しばらく行くと藩主邸跡の案内があります。

▲巌邑天満宮(「学神祭」毎年2月と6月の25日の前後の日曜日に行われる)

▲巌邑天満宮(「学神祭」毎年2月と6月の25日の前後の日曜日に行われる)

▲庚申堂

▲上記に書いてある通り庚申堂はそばにあります。昔はここに警察署がありました。

▲上記に書いてある通り庚申堂はそばにあります。昔はここに警察署がありました。

庚申堂の横の水半漬物屋さんのご主人に興味ある方は聞いてください。

これより本町通りを登っていくと、上町があります。

そこに常夜灯がありますから北(左)へ曲がっていくと岩村歴史資料館にいけます。

▲常夜灯の写真

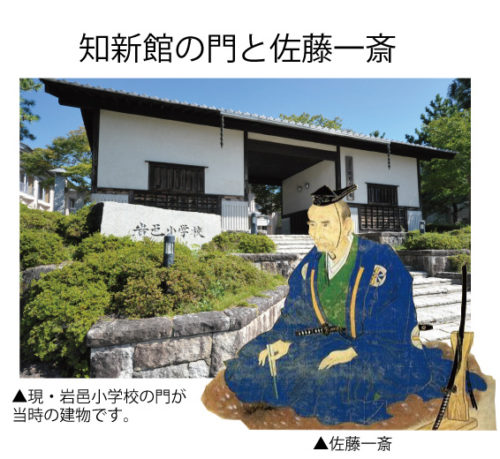

そこ藩主邸跡には幕末の儒学者・佐藤一齋の銅像・太鼓櫓の建物・徳川時代には信州小諸から転封してきた松平乗紀が創設した岩村藩校知新館の建物などがごちゃ混ぜにあります。

▲佐藤一齋 ▲知新館

▲資料館から見た岩村町風景

▲資料館から見た岩村町風景

岩村藩校知新館の門は、現在岩邑小学校の門(保存)として使われています。

藩主邸跡にある歴史資料館、城山登城口まで1分。

藩主邸跡地の奥(南側)に資料館・民俗館があります。

この藩主邸跡には地下道があったと伝え聞いています。

▲岩村歴史資料館

▲岩村歴史資料館

住 所:恵那市岩村町98番地(2階建ての歴史資料館です)

電 話:(0573)43-3057

休館日:月曜日(祝日と重なった場合は翌日)、祝日の翌日、年末年始(12 月28日から1月4日)

料 金:一般300円、シルバー(65歳以上)200円、高校生以下 無料

スポンサーリンク

●一階は入場口と陳列

▲松平家 ▲城山の岩村城の模型 ▲藩主邸の模型

▲櫓 ▲当時の太鼓

●2階

歴史資料館らしくなっています。

享保3年岩村城絵図、明和3年岩村城平面図、佐藤一齋自讃画像軸(いずれも岐阜県重要文化財)多くの関係資料が収蔵展示してあります。

▲加藤景廉公と遠山景朝の遠山家のコーナー

▲松平毛コーナー他

▲目安箱

▲目安箱

目安箱の目安とは、訴状を入れる箱。

江戸幕府八代将軍・徳川吉宗が享保6年8月(1721年)に江戸竜ノ口評定所前に設置し、民意聴取のための一施設とした。

訴状によって小石川に養生所が設置されたり、江戸市中防火方針が決定されたりしました。

諸藩でも設置したところがあり、」投稿者は庶民・老人に限られた。

併設する民族資料館は、城跡の南東に隣接する上矢作町木の実地区の民家を移築、数々の民具が展示してあります。

藩主邸跡では、正門。太鼓櫓、御殿茶室などが復元されており、藩校知新館の正門も移築。