おつやの方が嫁いだ岩村城の築城は古く、鎌倉時代に源頼朝の重臣・加藤景廉が恵那郡の守護を任され嫡男・加藤景朝(後に遠山に改名)が築城した山城です。

初代・遠山景朝の長男・遠山景村が初代苗木城主、次男・遠山景重が明知遠山城の初代城主、岩村遠山城を三男・遠山景員が継ぐことになった。

そして、何代にもわたって長き約351年岩村城を君臨してきた。

その遠山氏、最後の城主・遠山景任(天文6年(1537年生まれ))が織田信長(天文3年の1534年生まれ)の叔母・おつやの方(年齢不詳ながら信長より年下だから遠山景任と同年年代か1・2歳上と推測する)を妻に迎え武田信玄に臣従してたが岩村遠山氏の遠山景任におつやの方を信長が嫁がせた。

岩村城を織田方にするためおつやの方を嫁がせた。

その為、武田氏との間に亀裂が入って武田軍に攻められる。

おつやの方は上村合戦で激しく応戦するも武田軍に押され、信長に援軍頼むが来ず石山合戦で手が回らず武田軍に開城する。

開城の条件として、武田方の大将・秋山虎繁は、信長の妹で「お市の方」の美貌に負けず劣らずの「戦国の美女」とも称されたおつやの方を妻に望んだ、また守っていた城兵共々武田軍に加わった。

スポンサーリンク

織田信長岩村城奪還し叔母・おつやの方を処刑

天正3年(1575年)5月21日、武田勝頼は長篠において織田信長・徳川家康連合軍に大敗し、山県昌景・馬場信春ら多くの重臣を失った(長篠の戦い)。

このため、織田・徳川連合による武田反攻が始まることになる。

信長は嫡男・織田信忠を総大勝として軍を預け岩村城に侵攻させた。

これに対して武田勝頼は岩村城に援軍に向かおうとし、勝頼の動きを聞いた信長は11月14日に京から東美濃の向かった。

上村合戦(この戦いは、秋山虎繁がおつやの方と戦った合戦)で武田の秋山軍との戦いで生き残った苗木遠山氏の一族・郎党達は織田・徳川連合方に付いたが、明知遠山氏と串原遠山氏の一族・郎党達は織田・徳川連合方に付く者の二手に別れた。

用意修斗の信長は、これより半年前から、織田・徳川連合方に付いた側は、中津川に遠山左衛門、竹折(現・恵那市釜戸)に土岐三兵衛、大川の小里内作、上村に遠山興介が駐留して、各方面から岩村城への補給路を断った。

その為、岩村城内は飢餓状態となり、この窮地を脱するために、岩村城に立て籠もっていた武田方と武田軍に付いた遠山方は11月10日に岩村城の横にある水晶山の織田方の織田方の陣地に夜討ちをかけた。

だが織田信忠軍の、河尻秀隆・毛利秀頼・浅野左近・猿萩甚太郎等に反撃されて、武田方に付いてた遠山一族・郎党達の遠山五郎友長・澤中左忠太光利・飯妻新五郎・小杉勘兵衛らが討死し大将格21人に籠城兵3000人の内1000人を失ったため武田方」は繊維を喪失した。

窮地に陥った武田方の城主・秋山虎繁は、塚本小太郎を使者に立て織田信長に降伏を申しでをして織田方はこれを受け入れた。

しかし、叔母のおつやの方を妻にして岩村城を乗っ取った秋山虎繁と、おつやの方を方を増悪して、11月21日に城将の秋山虎繁・大嶋杢之助・座光寺為清が赦免の御礼に来たところを捕らえて岐阜に連行し、おつやの方共々岐阜城近くの長良川の河原で逆さ磔の極刑に処した。

スポンサーリンク

女城主(おつや)として攻めてきた武田軍と戦う

元亀3年(1572年)8月14日、城主・遠山景任が病死、おつやの方が嫁に入る前は景任は武田氏に臣従していたが、信長がおつやの方を嫁がせたため織田方になって行った。

しかし、景任とおつやの間には後継がないため、信長は織田信広・河尻秀隆らを派遣して岩村城を占拠し、信長の五男・御坊丸を岩村遠山氏の養子に据えたが、まだ幼児のため実質的にはおつやの方が岩村城を支配した。

同年、元亀3年(1572年)10月18日、上杉謙信は、この件について越中の河田重親に対する手紙で以下のように述べています。

「急度令馳一簡候、仍信玄濃州之内遠山号岩村認候処、城主取合敵数多討捕、敵追払候 則織田信長兄弟ニ候織田三郎五郎、川尻与兵衛、遠山岩村江人置、遠山七頭織田被入手候、遠山兄弟令病死候付、此度信玄打不慮候、結句以此次而信長遠山入手、信長成吉事事候」

そんな中、同年10月3日、信玄は諸勢力に向けて上洛することを宣伝していた。

西上作戦を開始、11月に秋山虎繁は武田軍を率いて岩村城を包囲し、女城主・おつやの方と激しく戦ったが、信長に援軍要請するも信長は手が離せない合戦の最中で援軍は来ず開場を迫られ武田軍に開城してしまう。

開城の条件として秋山虎繁はおつやの方に対し自分と結婚すれば籠城者ともども命は取らなぬ約束を申し入れたため、おつやの方はその条件をのみ岩村遠山氏の一族・郎党達は武田氏の軍門に下った。

同年11月14日、岩村城は武田方の城となり、下条信氏※1が入城した

※1.下条(下條)重氏とは、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。信濃小笠原氏、のち甲斐武田氏の家臣、武田晴信(信玄)の義兄弟、信濃吉岡城主、兵庫助、伊豆守。

正室は武田信虎(信玄の父)の娘とされているが、『下条記』によると重臣・糟谷氏の娘だったともしている。子には信正・頼安いる。

信長は11月15日の書状で、岩村遠山氏の一族でありながらも織田方に残った延友信光※2に対し、「岩村の儀は是非も無し」と功を労い土岐郡日吉郷・釜戸本郷を与えた。

※2.延友信光とは戦国時代から安土桃山時代にかけての武将で、美濃国土岐郡神篦城(鶴ヶ城主)。

スポンサーリンク

信長の叔母・おつやの方の生涯

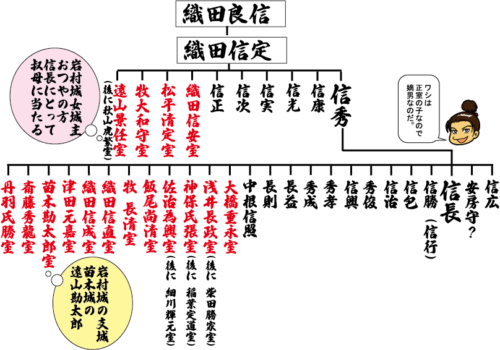

おつやの年齢は不詳、推測すると信長より年下なので、祖父の信定の死から計算すると天文4・5年ではないかと推測、何故なら、おつやの父は織田信定で信長の祖父、天文7年(1538年11月23日死亡している)の娘。

▲おつやの系図と信長の系図を見てください

信長の父・織田信秀は、(永正7年生まれ〜天文20年(1551年4月8日没)と兄おつやの方は妹、幼少の頃勝幡城(愛知県)で信長とお市の方と遊んだ仲だと思う。

織田信長は天文3年(1534年)5月12日生まれ、妹お市は天文16年(1547年)生まれで兄・信長とは13歳違う。

おつやの方の初婚から悲運の4婚

おつやの初婚は、斎藤道三の家臣で日比野清実に嫁いだ(年齢は未ですが、推測すると15歳か16歳で結婚)が、森部の戦いで日比野清実は、永禄4年5月13日(1561年6月25日)戦死した。

日比野清実は、竹腰尚光・長井衛安・安藤守就・日根野弘就・氏家ト全と共に「斎藤六宿老」と称されていた。

永禄4年5月13日、織田信長が美濃に侵攻した際、長井衛安と共に織田勢を迎え撃つが(森部の戦い)、恒川久蔵によって討ち取られた。

おつやの方は織田家に戻った。

日比野清実との間に子供はいたが、実名不詳だで父と同じ下野守を名乗っていたが、豊臣秀次事件に連座して自害し、秀次に嫁いでいた娘・於和子も18歳の若さで処刑され、秀次との間の嫡男・豊臣仙千代丸も処刑された。

再婚

その後、実名不詳の織田家の家臣に嫁いだが戦死。

スポンサーリンク

再々婚は岩村城主・遠山景任

岩村城は美濃恵那郡にある山城です。

武田信玄と岩村遠山氏との主従関係に基づく武田支配が成立し、遠山氏は武田方に人質を出したが、他方で同年、斎藤義龍が父斎藤道三を長良川の戦いで破って美濃を手中に入れる。

東美濃の岩村城は勢力としては、美濃の戦国大名・斎藤氏の勢力圏下ではあったが、斎藤氏の拠点から遠かったため半ば独立状態であった。

独自の領国経営を行い斎藤氏・武田氏・織田氏との友好を深め、周辺勢力の勢力としては美濃の戦国大名・斎藤氏の勢力圏下ではあったが、斎藤氏の拠点から遠かったため、半ば独立状態であった。

また、独自の領国経営を行い斎藤・武田・織田との友好を深めている。そのため、どちらかといえば周辺勢力の緩衝地帯※3としての役割を果たしていたと考えられる。

※3.緩衝地帯(かんしょうちたい)とは、利害が対立する国家や勢力などの衝突を和らげるために設けられる中立地帯です。

東美濃の岩村城も支配、遠山氏の中では、明知遠山氏(岐阜県恵那市)の遠山知行が斎藤義龍に与して9月の明智氏の明智城(岐阜県可児市:明智光秀がいた城)攻めに加わるなど、一時的に斎藤義龍氏に与した。

また、岩村遠山氏の遠山景任は、武田氏であったが織田信長がおつやを嫁に出して乗っ取りを図った。

結婚の時期は不明ながら、遠山景任(誕生は天文6年(1537年))が信長の叔母・おつやの方(織田信定の娘)を娶って親戚関係を結ぶなど、複数の勢力に属するという関係を築いていった。

4度目の結婚、3度目の再婚の時期は不明ですが、天文23年(1554年)信濃国を領国化しようとしていた甲斐の武田信玄が、遠山一族の領地と隣接する信濃の伊那郡を制圧した。

※上記の4度目の結婚をクリックすると、秋山虎繁と結婚した詳しい記事があります。興味ある方は読んでください。

信玄は川中島の戦いで長尾景虎(後の上杉謙信)と争うと同時に、弘治元年(1556年)に東美濃にも侵攻して包囲、その時の城主・遠山景前が信玄に降伏して臣従する。

弘治2年(1557年)7月13日に、父・景前が死去、嫡男であった景任が跡を継いだが、まだ若かった(20歳だと思う生まれが天文6年(1537年なので))ので遠山七頭※4の中から従わない者も多くて後継者争いが起こった。

※4.遠山七頭とは、岩村城・明知城・苗木城(遠山三頭)、飯羽間城・串原城・明照城・安木(阿木)城の七家で遠山七頭ともいう。明照城に代わって馬籠城を入れる説もあります。

これに対し武田氏が岩村城に派兵して調停し遠山景任が城主になれた。