藤吉郎(秀吉)の父・木下弥右衛門、母・仲の間に生まれた藤吉郎と小一郎(父親が別)となっているんですが、僕は同じ両親だと思っています。

下級武士の家に生まれ立身出世を夢見て尾張国の中村の家を飛び出してから働きに働いて天下人となった豊臣秀吉と、その右腕として兄を支えた小一郎(のちの豊臣秀長)。

天下人・豊臣秀吉と、その右腕として兄を支えた豊臣秀長、二人が生まれたのは、現在の名古屋市の中村区です。

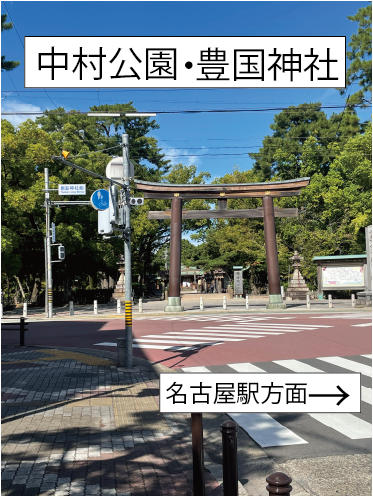

その生誕地には今も「中村公園」として整備され、秀吉を祀る「豊国神社」や、生家跡の碑など、戦国時代の息吹を感じる場所が点在している広大な広さの中村公園が地下鉄東山線・高畑行の「名古屋」駅から四つ目の「中村公園」駅を下車して步約10分のところにあります。

今回は、そんな“豊臣兄弟のふるさと”を実際に歩いてみた感想と見どころを紹介します。

母・仲(のちの大政所)は御器所村に住んでいて中村村の織田家臣の木下弥右衛門に嫁いだと想像します(証拠がないので空想で書いています)。

※.上記の仲をクリックすると御器所村の記事があります。興味ある方は読んでください。

「中村」という地名は、奈良時代の律令制下から確認できる古い地名です。

中村公園・豊国神社の見どころと周辺スポット

尾張国中村は、戦国武将の豊臣兄弟と加藤清正の出生の地、この中村公園は、明治18年(1885年)創建された豊国神社※1を中心に、明治34年(1901年)に愛知県の公園として造られました。

※1.豊国神社とは、名古屋市中村区の中村公園内にある神社ですが、境内地自体は厳密には中村公園の敷地には含まれません。

祭神は豊臣秀吉です。

ご存じのように同名或いは同字の神社が全国にいっぱいありますが、当地は豊臣秀吉の生誕地です。

全国の豊国神社或いは豊国(ほうこく)神社一覧

豊国神社(とよくにじんじゃ)という呼び名

◇豊国神社(金沢市):石川県金沢市東御影町に元和2年(1616年)に創建した。加賀藩主・前田家が密に秀吉像を祀っていたと社(やしろ)に由来します。

◇豊国神社(大垣市);岐阜県大垣市墨俣町の白髭神社内に平成4年(1992年)創建。木下藤吉郎時代に築いた墨俣城(一夜城)に由来します。

◇豊国神社(名古屋市):愛知県名古屋市中村区中村町に明治18年(1885年)に創建。祭神は秀吉。当地は豊臣秀吉の生誕地に由来。

◇豊国神社(京都市):京都市東山区大和大路に慶長4年(1599年)に創建します。

◇豊国神社(京都市):京都市東山区妙法院前側町に永暦元年(1160年)に後白河上皇によって院の御所・法住寺殿の鎮守社として、日吉大社より山王七社(上七社)を勧誘し、現在より南の地新日吉社として創建される。

現在の名は:新日吉神宮末社(別名:樹下社(このもとのやしろ)です。

:徳島県小松島市中郷町に慶長19年(1614年)に創建。豊臣秀吉の死後、蜂須賀家政と蜂須賀至鎮が豊臣秀頼より拝領した『木造 豊太閤像』(非公開)を神体としています。

豊国神社(ほうこくじんじゃ)という呼び名

◇豊国神社(長浜市):滋賀県長浜市南呉服町の慶長5年(1600年)に創建。豊国大明神の他、事代主大神、加藤清正、木村林成を祀る。秀吉がかつて長浜城主として統治したことの由来してます。

:大阪市中央区大阪城に明治12年(1879年)に創建。秀吉公の他、豊臣秀頼公、豊臣秀長卿を祀る。秀吉がかつて大阪城主として統治したことに由来してます。

◇豊国神社(廿日市市):広島県廿日市市宮島町:厳島神社末社。別名:千畳閣。豊臣秀吉が建立した大経堂を、神仏分離に伴い豊臣秀吉を祀る神社にしたものです。

◇豊国神社(福岡市):福岡市博多区奈良屋町に明治19年(1886年)に創建。博多の豪商・神屋宗湛が立てた祠に由来します。

秀吉・秀長ゆかりの地への行き方

中村公園・豊国神社は名古屋駅から西の方角に位置します。

車で行く場合は「笹島」交差点を西に向かって「中村公園」の交差点を北に向かうとあります。

名古屋駅からの交通機関・地下鉄で行く場合には「中村公園」で下車して歩約10分かかります。

名古屋駅バスターミナルから市バスで行く場合は豊国神社前(すぐです)で降車できます。

▲名古屋駅前

▲名古屋駅前

名古屋駅前から市バスで行く豊国神社

バスターミナルへ行って「1」という乗り場に行く、そこで「右回り」でも「左回り」でもいいですから乗車して行きます。

▲案内に沿ってバスターミナルへ行く

▲案内に沿ってバスターミナルへ行く

▲1番へ行って25番のバスに乗る

▲1番へ行って25番のバスに乗る

▲時刻表:令和7年10月15日現在です。

▲時刻表:令和7年10月15日現在です。

名古屋駅前から地下鉄で行く

▲ここを降りていく

▲ここを降りていく

▲降りて行くと右に折れる標識がある

▲降りて行くと右に折れる標識がある

▲「高畑」行きに乗る

▲「高畑」行きに乗る

▲中村公園」駅の改札を出る②③の方向へ向かう

▲中村公園」駅の改札を出る②③の方向へ向かう

名古屋駅から地下鉄東山線で「藤が丘」⇄「荒畑」行きに乗って四つ目(亀島・本陣・中村日赤・中村公園)で下車、「中村公園」駅に着きましたら②③番出口の方に向かい、③番出口の方が少し近いですが、大鳥居を横からみえますから、②番出口の方が大鳥居を見るベストポジションです。

▲③番出口を出るとこの様に大鳥居が見えます。

▲③番出口を出るとこの様に大鳥居が見えます。

▲「中村公園」駅を出て②番出口から見る大鳥居です。大正10年、中村区が名古屋市に編入されたのを記念して計画され、翌・昭和5年の元旦には山車や花電車が出て盛大な竣工式が行われました。全長約24.5m,柱の直径2.5m。街のシンボルとなっています。

▲「中村公園」駅を出て②番出口から見る大鳥居です。大正10年、中村区が名古屋市に編入されたのを記念して計画され、翌・昭和5年の元旦には山車や花電車が出て盛大な竣工式が行われました。全長約24.5m,柱の直径2.5m。街のシンボルとなっています。

▲大鳥居から中村公園を見た参道です。

▲大鳥居から中村公園を見た参道です。

▲案内

▲案内

参道を歩いて行くと加藤清正の掲示板があります。

▲加藤清正の案内文

▲加藤清正の案内文

加藤清正(1562年〜1611年)は尾張国愛知郡中村で生まれた。豊臣秀吉の一族であった袁(ゆかり)から秀吉に仕えたという。天正11年(1583年)の賤ヶ岳合戦で武功を挙げ、秀吉の九州閉廷後肥後北半国を与えられ、熊本城を建てて居城とした。

慶長3年(1598年)に秀吉が没すると、遺児の秀頼を守りつつ徳川家康に接近し、慶長5年の関ヶ原合戦では家康に属した。慶長15年には、名古屋城天守石垣の普請を家康に命じられ、来名した。この時、父母を弔うため故郷中村の妙行寺を再建したと伝えられる。翌年の二条城での秀頼と家康の会見に臨席し、その帰路発病して50歳で没した。

この肖像画は、蛇目紋をつけた烏帽子形の兜をかぶり、片鎌槍を持つ清正を描く、勇猛な武将であるとともに築城や治水に秀で、名君として慕われ清正の実直な人柄がうかがえる。

▲豊臣秀長(羽柴秀長)

▲豊臣秀長(羽柴秀長)

続いて秀吉の弟・豊臣秀長の掲示板があり、掲示板の案内文です。

織田信長の家臣として頭角を表しつつあった秀吉につき、木下長秀と名乗った。天正3年頃から羽柴姓にかえ、天正10年(1582年)に信長が本能寺で明智光秀に倒されると、天下を目指す秀吉とともに行動し、秀長に改名した。

天正13年(1585年)、四国出兵の軍功により大和、紀伊、和泉を秀吉から与えられ、大和郡山城を居城とした、さらに大納言に仕官し、大和大納言と称された。

温厚で優れた人物であったといわれ、数少ない血縁者として秀吉を支えたが、天正19年(1591年)病により世を去った。実子は幼い頃に没しており、郡山城は養子となっていた甥の秀保が継いだが、その秀保も文禄4年(1,595年)17歳で死去したため秀長の家系は断絶した。

を通り越して中村公園の前にきた。

豊国神社で感じる秀吉の存在感

▲中村公園・豊国神社入り口です。

▲中村公園・豊国神社入り口です。

公園内に入ると中村公園の石碑があります。

続いて

続いて

続いて

続いて

続いて

続いて

続いて

続いて

▲豊国神社です。

▲豊国神社です。

▲豊国神社の正面です。

▲豊国神社の正面です。

▲境内の様子です。

▲境内の様子です。

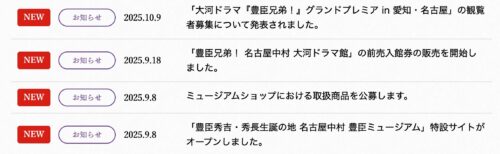

豊臣ミュージアム館

開催概要

期間:2026年1月24日(土曜日)〜2027年1月11日(月曜日)

開館時間:AM:9時からPM:5時(最終入場PM;4時30分)

休館日:原則無休(主催者等の都合等により臨時休館・営業時間変更となる場合があります。予めご了承ください。)

※.ネットより

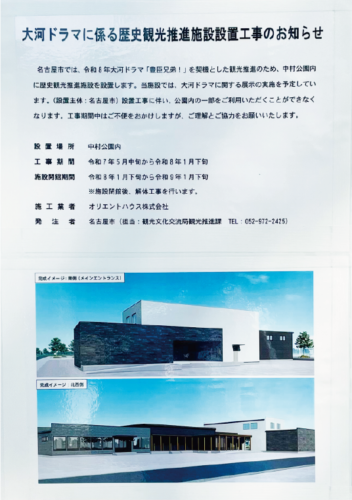

▲工事中の囲いに貼ってあった完成予想図です。

▲工事中の囲いに貼ってあった完成予想図です。

▲ネットより

▲ネットより

▲豊臣ミュージアムの前にあった像。

▲豊臣ミュージアムの前にあった像。

▲この写真は令和7年10月17日撮影です。着々と工事は進んでいます。

▲この写真は令和7年10月17日撮影です。着々と工事は進んでいます。

完成したら、後日撮影に行ってきます。

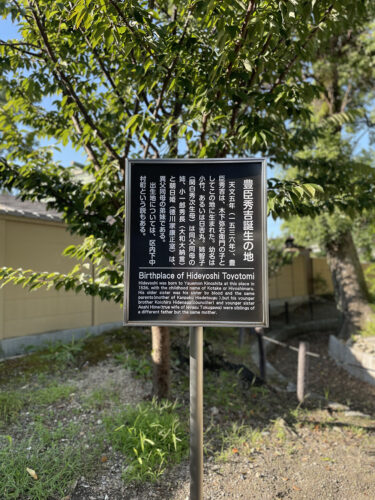

①秀吉誕生地

▲行き方

▲行き方

▲生誕地

▲生誕地

▲標識

▲標識

②豊国神社

豊国神社は、豊臣秀吉を祀る神社で、名古屋市と京都市にそれぞれ存在し、名古屋市の方は秀吉の誕生地で、出世開運・茶道・建設の神として知られています。

▲豊国神社(うまく風が回ってくれて中まで撮影できました。令和7年10月17日)

▲豊国神社(うまく風が回ってくれて中まで撮影できました。令和7年10月17日)

一方、京都市の豊国神社は、かつて豊国大明神として創建され、現在は、「京の三大唐門」※3の一つである国宝が有名です。

※3,唐門とは、屋根に独特の唐破風(からはふ)がある門の総称です。唐破風は弓を横にしたとうな曲線を持つ屋根の形式で、この門はその特徴から「唐門」と呼ばれています。

装飾豊かで豪華な造りが多く、寺社や城郭などで重要な門として使用されています。

京の三大唐門は、大徳寺の唐門・豊国神社の唐門・西本願寺の唐門です。これらは、豊臣秀吉が造った聚楽第や伏見城の遺構として伝えられており、豪華絢爛な彫刻が特徴の桃山時代の代表建造物です。

③八幡社

▲八幡社

▲八幡社

◀︎この八幡社(神社)は、加藤清正候出陣にあたり武運長久を祈願せし御社なり慶長15年名古屋城天守閣建城の際、境内の楠の大木を棟木に使ったといい伝えら、その後植えられた楠で今なを生繁されています。

◀︎この八幡社(神社)は、加藤清正候出陣にあたり武運長久を祈願せし御社なり慶長15年名古屋城天守閣建城の際、境内の楠の大木を棟木に使ったといい伝えら、その後植えられた楠で今なを生繁されています。

読み方:はちまんしゃ、創建年:不明、祭神:應神天皇(おうじんてんのう)、駐車場:有(少数)、祭礼・その他:例祭10月10日。

加藤清正について

尾張出身の戦国武将を代表する一人、加藤清正生誕の地ということで、清正と絡めて紹介されることが多い八幡社なのだけど、実際のところはいつ誰がどういういきさつで創建したのかよく分からない。

中村の地は、平安時代中期の承平1年〜天慶1年(931年〜938年)の『和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』に載る愛智郡10郷のうちのひとつで、古くから集落があったのは間違いない。中村を斜めに縦断する恰好で古東海道が通っていたとされる。

戦国時代には上中村・中中村・下中村と分かれており、秀吉や清正が生まれたのは上中村とされていi、現在の中村公園があるあたりだと思います。

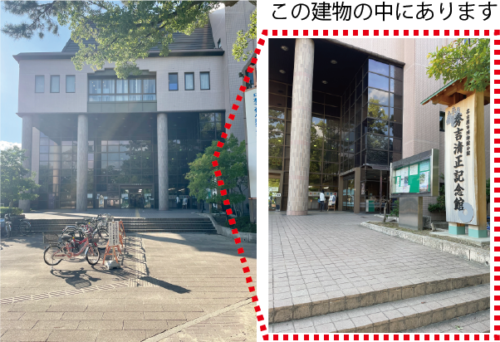

④中村公演記念館 ⑤秀吉・清正記念館

▲秀吉・清正記念館入り口

▲秀吉・清正記念館入り口

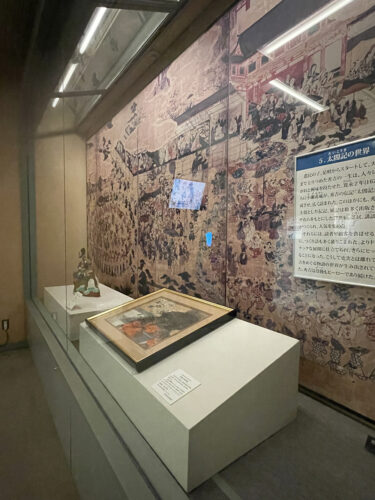

▲展示物

⑥常泉寺(秀吉産湯井戸)

▲常泉寺

▲常泉寺

常泉寺は、日蓮宗の寺院で、山号は大閤山。本尊は大曼茶羅※4。旧本山は、萱津妙勝寺。

※4.曼茶羅とは、古代インドのサンスクリット語に由来する言葉で、「本質」や「精髄」を意味します。密教においては、私の世界観や悟りの境地を分かりやすく表現した仏画を指し、主尊を中心に諸仏や菩薩が集まる様子を模式的に図式しています。

▲秀吉の産湯の井戸

▲秀吉の産湯の井戸