義経というと、京の五条大橋の上で、弁慶が1000本目の太刀を取ろうと思い戦ったけど、逆に負かされて家来になったという話は知っています。

弁慶は実在の人物だったのか?

『平家物語』や『義経記』、鎌倉時代の正史に相当する『吾妻鏡』という書物にも弁慶の名は現れるので、実在した人物であることは確かです。

▲弁慶イラスト

▲弁慶イラスト

その後、兄・頼朝と合流して平家を全滅させた英雄大方の筋書きはあっていますが、細かい話は知りません。

平家打倒の為に活躍した義経

義経の誕生

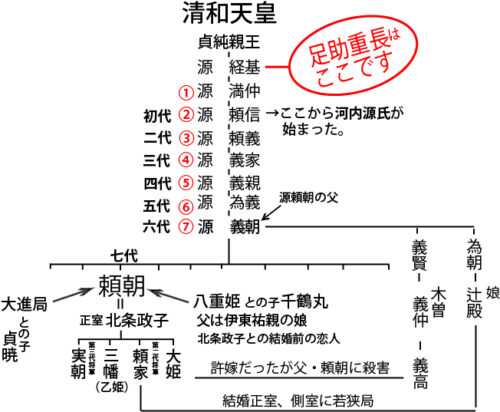

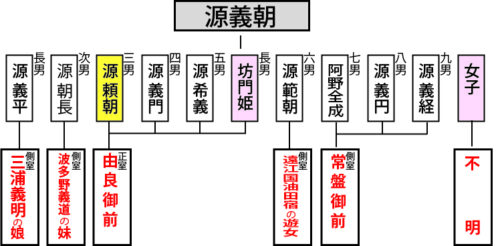

清和源氏の流を汲む河内源氏の第6代・源義朝の九男、母は常盤御前といって九条院の雑仕女※1の間に生まれた、名を牛若丸と名付けられた。

※1.雑仕女(ぞうしめ)とは、内裏や院・女院・公家に仕える女性の召使いの事をいう。身分の高い方から並べると女官ー女孺ー増仕の順になる。

父が平治の乱で敗死。

▲父・義朝の系図

▲源頼朝の兄弟姉妹

▲源頼朝の兄弟姉妹

兄・頼朝は伊豆蛭ヶ島へ流罪、牛若丸は数え2歳母の腕に抱かれ、2人の同母兄・今若と乙若と共に大和国(奈良県)へ逃亡、その後、京へ戻り今若と乙若は出家して僧として生きる。

のちに母は公家・一条長成と再婚、牛若丸は11歳のとき、鞍馬寺(現・京都市左京区)覚日和尚に預けられ、稚児名・遮那王(しゃなおう)と名乗った。

やがて遮那王は僧になることを嫌がり鞍馬寺を出奔し、承安4年(1174年)3月3日の桃の節句(上巳)に鏡の宿に泊まって、自らの手で元服を行い、奥州の藤原氏宗の主で鎮守府将軍※2藤原秀衛を頼って平泉に下った。

※2.鎮守府将軍とは、奈良時代から平安時代にかけて陸奥国に置かれた軍政府である鎮守府の長官。令外官である。平安時代中期以降は武門の最高栄誉職と見なされたが、鎌倉幕府の成立で征夷大将軍が武家の首長職として常置されるに及び、鎮守府将軍の権威と地位はその中に吸収された。

▲高館義経堂に慰霊の石碑

▲高館義経堂に慰霊の石碑

なぜ、平泉か

藤原秀衛の舅で政治顧問であった、藤原基成は母の再婚相手一条長成の従兄弟の子で、その伝えを辿った可能性が高いと思われる。

牛若丸は元服して名を付けなければならず自ら元服した

『平家物語』では、近江国蒲生郡の宿で元服したとする。

『義経記』では、父・義朝の最期の地でもある尾張国にて元服し、源氏ゆかりの通字である「義」の字と、初代・源経基王の「経」の字を以って実名を「義経」としたという。

スポンサーリンク

義経幾多の活躍したのに‥

治承4年(1180年)8月17日に兄・頼朝が伊豆国で挙兵すると、兄のもとに馳せ参じ富士川の戦いで勝利した頼朝と黄瀬川の陣で涙の対面を果たした。

寿永3年(1184年)木曾義仲を討つために、源範朝が東国から義経と合流し、正月20日範朝軍は山城田原から攻撃、義経は宇治川で志田義広を破って入京、義仲は討ち取られた。

このため人質となっていた義高は頼朝の家来によって殺された。

大姫は義高が気に入っていたので悲しんだ

※上記の大姫と義高をクリックして関連記事を読んでください。

2月4日義経は、搦手軍を率いて播磨国へ迂回し、三草山で夜襲して平資盛らを撃破し、範朝は大手軍を率いて出征した。

2月7日は一ノ谷の戦いで義経は精兵70騎を率いて、鵯越の峻険な崖から逆さ落としをかけて平氏本陣を奇襲して大勝した。

その後範朝は鎌倉へ引き上げ、義経は京に留まって都の治安維持にあたった。

元暦2年(1185年)2月義経は暴風の中少人数で船で出撃、隠岐国の瀬戸内海沿いにある平氏拠点屋島を奇襲して敗走させる。

範朝も九州へ渡ることに成功し、最後の拠点である長門国彦島に依る平氏の背後を遮断した。

義経は水軍を編成して彦島に向かい、3月24日(西暦4月)壇ノ浦で勝利し平氏を完全に滅ぼした。

スポンサーリンク

義経が兄・頼朝を心底怒らせた理由

武勇に優れている弟・義経を討伐しなければ頼朝の心境。

1つ目の考え方

規律に無頓着、頼朝の家臣を自分の家来と思い込み使った。

軍師であった梶原景時の意見を聞かずに事を進め、安徳天皇を自殺に追い込み、朝廷との交渉材料になりうる三種の神器を無くし、配下の武士たちを頼朝の許可もえず勝手に処罰し、他の武士からの反感をかった。

頼朝は自分を頂点に武家社会を作ろうとしていたため、弟といえ勝手な振る舞いを許すことが疎ましいと思えた。

2つ目の考え方

義経の働きに後白河天皇は冠位を与え、それを兄・頼朝の許可も得ず受けてしまった義経。

激怒して鎌倉に戻る事を禁止した頼朝、当時まだ鎌倉幕府を開府してなかったので、家臣に官位を与えることができなかった。

すなわち頼朝自身の地位を揺るがすことに他ならないから、なぜなら頼朝は官位をくれないが、朝廷は官位をくれる、それなら朝廷についていた方が得ではないかと考える武士が出てくるかもしれない。

そうなってくると武士政権の統制が出来なくなると考えたんじゃないか。