10月22日・23日に第29回全国山城サミット恵那大会が行われました。

22日は恵那市文化センターで行われました。

なぜ、文化センターでやったのかわかりませんが、恵那市大井町といえば徳川時代には、中山道「大井宿」尾張藩領で46番目の宿場町、それ以前には大井城跡・鷹撃谷城跡(大井城)があったのに、どうして宣伝しないのか解せないです。

※上記の大井城・鷹撃谷城をクリックして関連記事を読んでください。

※上記の大井宿をクリックして記事を読んでください。

参加した皆さんご苦労様でした。

中央線で恵那まで行って、恵那から明知線に乗って岩村へ行ったら大勢の人・人・人でビックリしました。

こんなに多くの人が山城に興味があるんだと改めてビックリしました。

恵那市長さんも岐阜市長の様に思い切った、有名人を採用して観光客を迎えていきたいものです。

いま、やってもらってるおつやの方を優退して頂いて、そろそろ若い人に替わって、小生が推薦する『半分、青い。』の永野芽都さんに交渉して「おつやの方」のイメージ女城主をお願いしてもらいたい、もっと観光客が増えると思います。

そうすると藩主邸建築にも弾みがかかって、一歩二歩と進むといいです。

そんな発想生まれないかな〜。

恵那市で発展していこうと思ったら恵那峡と岩村城しかないと思います。

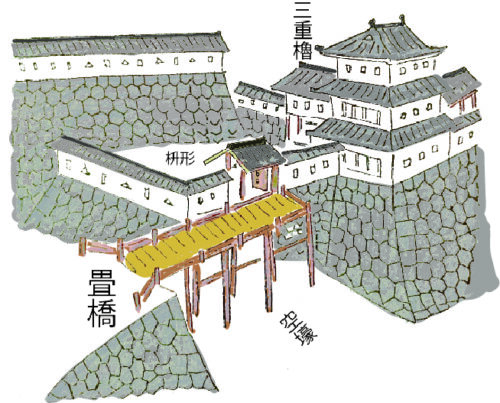

基本は実物のある岩村城での山城をもっと整備して来城した人に、この場所が土岐門だったのか、ここに畳橋があって大手門を通って霧ヶ井戸、向かいが八幡曲輪で八幡社がここにあったんだとか思いを巡らして本丸へ登ってもらいたいと思っていました。

岩村城下町での人出

岩村駅から城山へ向かうには、西から東方面へ向かへば城下町を進めばいけます。

ここに地図があります参照して見てください。

-500x375.jpg) ▲大勢な人、これは本町三丁目の信号を駅方面に向かう所です。

▲大勢な人、これは本町三丁目の信号を駅方面に向かう所です。

駅の付近が標高500m位、段々と登って行く行くと標高は高くなります。

▲城下町の中程にある標記

▲城下町の中程にある標記

想像ですが藩主邸跡は標高530mあるんじゃないかな・

藩主邸跡には佐藤一齋の銅像、松平乗紀が開いた知新館、太鼓櫓、歴史資料館があって、知新館の門はもっと下の岩邑小学校の門になっています。

▲かつての藩主邸のイラストに色をつけました

▲かつての藩主邸のイラストに色をつけました

昔は藩主邸跡の下に小学校・県立岩村高等学校がありました。

その横には乗政寺山という墓地があって松平家・丹羽氏・下田歌子・佐藤一齋家の石碑があり俗に大名墓地と言ってました。

▲乗政寺山墓地

▲乗政寺山墓地

▲歴史館

▲歴史館

歴史を感じてもらいたいと思い書きました。

大名墓地から北へ5分ほど行くと小高い丘があり、その丘は武田軍に奪われた岩村城を奪還するために、信長軍の総大将・織田信忠が陣を張って秋山虎繁・絶世の美女信長の叔母おつやの方と戦ったとされるのに陣を張った大将陣公演があります。

▲大将陣公園内

▲妙法寺

▲妙法寺

▲まくら塚

▲まくら塚

その、秋山虎繁とおつやの方の「まくら塚」が大将陣の下に妙法寺があります、そこに祀られています。

また、本町に浄光寺があります、そこの住職の娘さんが大奥の老女になった話があります。

▲浄光寺

▲浄光寺

※上記の浄光寺をクリックすると関連記事があります。興味ある方は記事を読んでください。

小生の岩村城に関するブログがあります。

うまくもないな文章ですが、精一杯書いたブログがあります。

興味ある方はJapan-history10.comを開いてみてください。

城山へ登ろう

藩主邸跡の近くに登城口があるので、そこから標高717m目指して登ります。

そうすると下田歌子の碑があり

勉学した家が復元した所があります。

-500x375.jpg) ▲サミットに参加人達が降りてくる

▲サミットに参加人達が降りてくる

植物博士の三好学の銅像もあります。

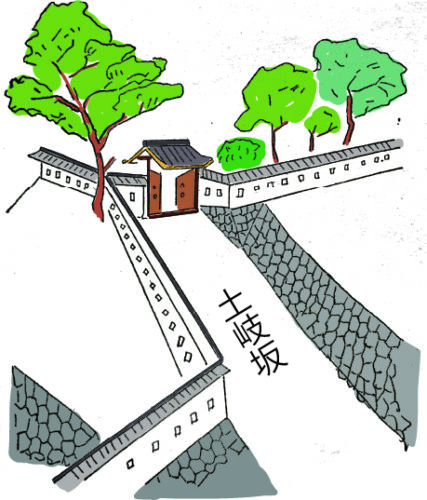

さらに登っていくと藤坂があり、さらに登っていくと土岐門跡・畳橋跡→大手門跡、そして八幡曲輪・八幡宮その前に霧を発する霧ヶ井戸、二の丸、辨天⚫️跡をみて俄坂門跡を通って東曲輪・長局→本丸へと進みます。

▲藤坂を通って第一門へ

▲藤坂を通って第一門へ

▲土岐門

▲土岐門

▲土岐門を通って大手門、ここからが本当の岩村城に入れる

▲これは岩村町で制作してCGの畳橋です

▲これは岩村町で制作してCGの畳橋です

▲八幡曲輪にある八幡宮本殿です

▲八幡曲輪にある八幡宮本殿です

▲現在の八幡神社跡です

▲現在の八幡神社跡です

▲現在の霧ヶ井戸です

▲現在の霧ヶ井戸です

昔の面影を出したいので、昔のイラストがあったので、それに色を付けました。

イラストレーターに頼むと一点何万も取られますから、これで我慢してみてください。

雰囲気を想像しながら岩村城を堪能してもらいたいです。

まとめ

恵那近郊に山城はいっぱいあります。

遠山時代に築かれた遠山十八城跡を訪ねたいものです。

その遠山十八城を皆さんに知ってもらうために、山城サミットでない近郊の城跡紹介とかを恵那市に主催でやってもらいたいですね〜

そのために大々的に整備したり保存をやってもらいたいと願う者です。