歴史好きなあなた

岩村町を訪れ岩村を知ろう・・・

もし、あなたが鎌倉・戦国の世の武田・織田・徳川時代にタイムスリップできたら、どの時代が希望ですか?

岩村城歴代城主

加藤景廉 文治元年(1185年)源頼朝の重臣、遠山荘の地頭として、この城を開祖。

【遠山氏】遠山景朝 景廉の嫡男で城を築城。

遠山景員 遠山景朝の三男で岩村遠山氏の初代。

(この間約200年間、武田の秋山虎繁が遠山家の菩提寺・大圓寺を焼失したため系図不明で分かりません)明知遠山氏(景朝の次男)・苗木遠山氏(景朝の長男)

遠山頼景

遠山景友

遠山景前

遠山景任 信長の叔母・おつやの方を妻に、元亀3年(1572年)12月に城中にて病死する。

おつやの方 天正3年(1575年)11月、織田方に投降して刑死

(御坊丸) 信長の四男か五男を養嗣子に迎えるも秋山虎繁によって甲斐に人質として送られる。

【武田氏】秋山虎繁 信長の叔母・おつやの方を妻にする、信長によって岩村城を奪還され逆さ磔にされる。

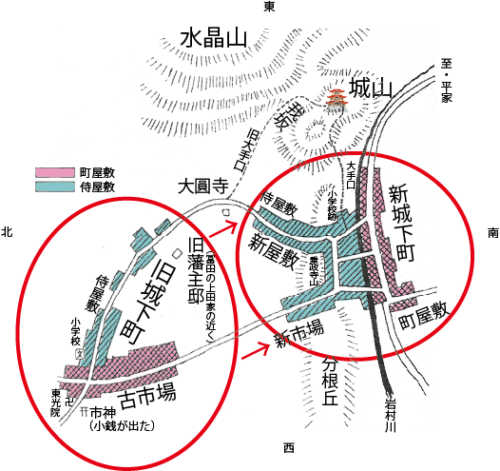

【織田氏】河尻慎吉 信長の臣、天正3年(1575年)に岩村城主になる、城下町を移転して天正疏水を造る、天正10年(1582年)6月に武田遺臣により殺害される。

▲河尻慎吉が城下町を移転した。

団 忠正 天正10年(1582年)6月、本能寺にて死去。

森 蘭丸 天正10年(1582年)美濃金山および米田島城主および岩村城主になるが在城せず森長可の家老・各務元正が城代を務めるも本能寺にて死去する。享年18歳。

森 長一 森蘭丸の兄、美濃金山城主に居て各務元正を城代とした、天正12年長久手の合戦にて戦死。

森 忠政 森蘭丸の弟、美濃金山城主に居て各務元正を城代とした。天正15年(1587年)2月6日豊臣姓を下賜され「羽柴右近太夫忠政」となる。慶長3年(1598年)に秀吉死去すると徳川家康に接近。慶長5年(1600年)信濃国川中島に転封、川中島4万石の田丸直昌と入れ替わる。

【豊臣氏】田丸具忠 森忠政と入れ替わるも関ヶ原の戦いで西軍につくと家康に進言し敗れ翌年追われる。

【徳川氏】松平家乗 関ヶ原の戦いに勝利したため、大給松平家6代当主が慶長6年正月一万石追加され美濃岩村藩の初代藩主となる。慶長19年2月19日死去40歳。

松平乗寿 大給松平家宗家7代、慶長19年(1614年)父の死去により15歳で家督を継ぐ。寛永9年(1632年)石室千体仏を建立、寛永15年(1638年)遠江国浜松藩に移封。

丹羽氏信 三河伊保藩2代藩主であったが、寛永15年に美濃岩村藩の初代藩主になる。清和源氏の後裔。

丹羽氏定 正保3年〜明歴3年

丹羽氏純 明歴3年〜延宝2年

丹羽氏明 延宝2年〜貞享3年

丹羽氏音 貞享3年〜元禄15年越後に移封。

松平乗紀 信州国小諸藩2代藩主だったが元禄15年に美濃国岩村藩主になる。乗政流大給松平家2代、祖父は大給松平家7代の岩村藩2代藩主・松平乗寿。

松平乗賢 享保2年、3万石に昇格、幕府老中になる。

松平乗薀 延享3年

松平乗保 天明元年

松平乗美 文政9年

松平乗喬 天保13年

松平乗命 安政2年〜、妻は尾張藩の釣姫、明治2年岩村藩知事のちに子爵。

女城主が治めた岩村城(霧が城)の息づかいを感じたいですか?

それとも源頼朝の鎌倉時代ですか?

戦国時代の武田・織田の時代ですか?

関ヶ原の戦い後の徳川の時代ですか?

岩村町は古い町ですから歴史がいっぱい詰まってます。

何にせ城ができて800余年の歴史がある町です。

まず城が出来た経緯を話しましょう。

鎌倉時代に源頼朝によって加藤景廉が、この岩村地方(遠山地方)の地頭を任されたのが始まりです。

そして息子の加藤景朝が城を築き遠山景朝と改名して、景朝の3人の息子たちが岩村城を継ぎ・苗木城・明知城・飯羽間城を造って遠山十八城を造っていくのです。

源頼朝は知ってますね?鎌倉幕府の最初の将軍です。

重臣の加藤景廉は知らないと思いますから、ちょっと説明をします。

鎌倉時代・岩村城築城

源頼朝が平家の平将門によって伊豆の蛭ヶ小島へ配流され、頼朝の元へ累代の源氏の家来が集まって頼朝の世話をしながら再起を伺っていました。

その中に加藤景廉もいました。

『吾妻鏡』によると、治承4年(1180年)4月9日に源頼政※1は息子の仲綱とともに三条高倉御所を訪れ、以仁王に「源頼朝らの源氏を味方にして平家を討ち滅ぼすこと」を申し入れしている。

※1.源頼政とは、平安時代末期の武将・公卿・歌人。

兵庫頭源仲政の長男。

清和源氏としては初めて従三位に叙せられた。後世においても、源三位(げんざんみ)の通称が伝わる(同時代的に「源三位」と称された人物は頼政に限らない)。また、父と同じく「馬場」を号とし馬場頼政(ばば の よりまさ)ともいう。

保元の乱と平治の乱で勝者の側に属し、戦後は平氏政権下で源氏の長老として中央政界に留まった。

平清盛から信頼され推挙により、晩年には武士としては破格の従三位に昇り公卿に列した。

しかし、平家の専横に不満が高まる中で、後白河天皇の皇子である以仁王と結んで挙兵を計画し、諸国の源氏に平家打倒の令旨を伝えた。

計画が露見して準備不足のまま挙兵を余儀なくされ、そのまま平家の追討を受けて宇治平等院の戦いに敗れ自害した(以仁王の挙兵)。

これに応じた以仁王は、藤原宗信に命じ令旨※2を発布させると、源行家を東国へと向かわせ、伊豆国の源頼朝に令旨を伝えた。

これを聞いて頼朝は旗揚げしました。

頼朝は目指すは、伊豆国内で伊東氏(頼朝の最初の妻・八重姫の父)と組み勢力を伸ばしていた伊豆国目代・山本兼隆です。

その山本兼孝の首を取ったのが加藤景廉です。

※.上記の山本兼隆をクリックして頂くと詳しい記事があります。

※2.令旨(りょうじ)とは、皇太子や皇太后などの命令を公に伝えるために発行される文章のことです。以仁王は、平氏政権が後白法皇を幽閉したことや寺社の弾圧などの暴挙を理由に、平家一門が天皇に逆らって王位を簒奪※3し、仏法を破滅させる存在であるとして治承4年(1180年4月9日)に「以仁王の令旨」を発令した。

※3.簒奪(さんだつ)とは、本来の継承資格を持たない者が、権力や地位を力で奪取することです。または、優先順位の低い者がより上位の者の地位を奪うことを指します。特に君主の地位を奪う場合に使われ、武力や政治的圧力によって地位を奪うニュアンスが含まれます。

そのほか、同年の石橋山の合戦で頼朝の危機を救うなどして多くの功績により各地の地頭に補せられ、その中で恵那郡(遠山荘、現・恵那市・中津川市の中南部と瑞浪市の陶地区)を嫡男・加藤景朝が相続し城を築城させた。

遠山時代・戦国時代・徳川時代の歴史

先ず、岩村町の場所が分からない人は、岩村へのアクセスはURLを見てください。

※.上記のアクセスをクリックして頂くと詳しい説明がご覧いただけます。

岩村へは加藤景廉が源頼朝の処に行く前に、累代の源氏なので伊豆へ行く途中で美濃の岩邑(いわむら)に立ち寄った岩村・山上村の村長・山上さん(現・合併前の最後の岩村町長さん)の先祖たちの部落に山賊等が現れて困っていると聞き邑長と相談し加藤景廉が助けた。

その時に座って思案六法して座った腰掛け巌⑳をご覧になってください。

位置としては、山上さんの裏にあります。

※.上記の腰掛巌をクリックして頂くと写真と地図か載っています。興味ある方はご覧になってください。

それから伊豆へ向かったのが始まりと聞いています。

※.上記の加藤景廉をクリックして頂くと詳しい記事があります。

余計なことですが、ついでに山上さんの家から馬籠の島崎藤村の祖父がでています。

※.島崎藤村の祖父をクリックして頂くと詳しい記事があります。

それで源頼朝に恵那郡(遠山荘)を任され岩村城を築いたのが始まりです。

岩村城は、遠山氏が治めたのは徳川時代より長きにわたり恵那郡を治めて来たが、信長が年下の叔母・おつやの方を遠山景任に嫁がせて、織田or武田の争いに巻き込まれ武田軍に城を取られて、約350年続いた遠山氏は終焉を迎え、武田の城になったが織田信長が奪還して織田の時代・豊臣の時代・徳川の時代に変わって行きます。

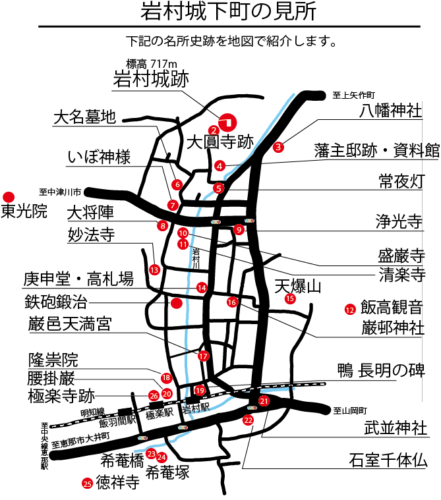

岩村城跡①

標高717mに築城された山城、日本三大山城(大和の高取城・備中の松山城)の一つ、日本100名城の一つに選ばれています。

※.上記の岩村城跡をクリックして読んでください。

希菴和尚が勤めていた大圓寺

※.上記の希菴和尚をクリックして詳しい記事を読んでください。信玄との関わりがわかるかも。

㉓㉔にも連動してます。

極楽寺跡

㉖明知線の極楽駅の前(東側)に大きなお寺がありました。

※.上記の極楽寺跡をクリックして頂くと詳しい記事があります。

鴨長明の碑

⑲岩村駅の直ぐそばにあります。

鎌倉時代の歌人で「方丈記」の作者、辞世の句に「思いきゃみやこを遠く立ちいでて、遠山野辺に霧消えんとは」の遠山野辺が、ここ遠山荘であったところからの伝えである。

※.上記の鴨長明をクリックして頂くと詳しい記事が載っています。

八幡神社

八幡神社は岩村城創建と同時に誉田別命を祭神とし城内鎮守の神社とした。

※.上記の八幡神社をクリックして頂くと詳しい記事があります。

岩村藩創業者・加藤景廉が没すると配陣として併せて祀り坐像を安置した。

城主は代わっても歴代城主の崇敬厚かった。

場内にあったので民間参拝は許されなかったが、苗木・遠山氏、明知・遠山氏は本家の神として参拝していた。

神社の永正棟礼(1508年)はか3点は県重要文化文化財に指定され歴史資料館に展示されています。

廃城に先立って明治55年(1872年)に現在の大路に遷宮しました。

武並神社

武並神社は、大己貴神を始め諸神を祭神として遠山景朝(加藤景廉の長男)を配神として祀ってあります。

建立は岩村藩神社調べによると延久元年(1069年)に鎮座、鎌倉時代で父・加藤景廉を祀る岩村「城内の八幡神社」建立の少し後、建立と考えられる武並山の山頂に鎮座し町の西方から見守る氏神として町民の信仰を崇めた。

寛永8年(1631年)2代大給岩村城主・松平乗寿が壮大な社殿に改築し、遠山景朝が神輿に乗って父・加藤「景廉に会いに行く。

それに大勢のの町民が供養をします。

毎年10月の第1土曜日・日曜日に秋祭りが行われる。

現在地には大正4年9月に武並山頂より遷宮した。

※.上記の秋祭りをクリックしてもらうと詳しい記事があります。

巌邨神社は承久の乱の関係者が祀られている

この神社は、承久3年(1221年)に後鳥羽上皇が鎌倉幕府打倒の兵をあげた乱(承久の乱)の関係者が祀られています。

承久の乱の頭目とみられたのが承久殉難五忠臣といわれる五人の公卿で、その一人が一条宰相※1中将信能が祀って有ます。

※3.宰相(さいしょう)とは、総理大臣のこと。首相。

彼は官軍の一将として宇治川の芋荒で幕府軍と戦ったが敗れて幕府に捕らえられてしまいます。

一条信能は幕府宮として出陣していた、美濃国の岩村城主の遠山景朝に伴われて鎌倉へ護送される途中、鎌倉の幕命により同年承久3年8月14日、遠山荘岩村の相原(現・岩村町柳町)で処刑されました。享年32歳でした。

『承久記』では彼の処刑を悼み、その模様を美文で綴っていますが、処刑の日を『吾妻鏡』では7月5日としているが、『公卿補任』では8月14日としており、他の四忠臣との関連から後者の説が正しいと思われます。

一条宰相中将信能の処刑を村人たちが哀れみ、処刑地に小祀を立てて霊を弔い、若宮社と称して供養をしてます。今でも若宮さんと読んでいます。

その後、明治の王政復古となり、明治13年(1880年)6月、明治天皇が中山道御巡幸の折、特旨を持って岩村へ勅使を派遣され祭祀料を賜りました。

明治14年(1881年)3月にに社号改称の沙汰があって巌邨神社(岩村神社)と称する様になりました。

昭和3年(1928年)11月に正三位贈位の恩命がありました。

※.上記の巌邨神社をクリックして頂くと詳しい記事があります。興味ある方は読んでください。

現・岩村町は夏祭りとして毎年8月第1土日に全町あげて祭礼を行っています。

昭和32年(1957年)12月19日に岐阜県指定史跡になりました。

※.上記の夏祭りをクリックすると詳しい記事があります。

飯高観音

所在地:恵那市山岡町馬場山田

飯高さんは平安時代の初期、慈覚大師により創建され、本尊の十一面観音菩薩は慈覚大師の作と伝わります。

元は、天台宗で、飯高山 萬勝寺と称し、七堂伽藍の他、山内寺院(不動院、孤月坊、大聖坊、般若坊、尊勝寺、内光寺、苦別堂、白山大権現、その他として田沢村に山中薬師という寺に④箇寺がありました)合計十二ヶ所あったといわれます。

中世には385石の寺領を持ち栄華を誇った。

建久6年(1195年)飯高寺で経典を写経した古文孝経が、豊田市の猿投神社に存在しており、「建久六年乙卯四月廿六、美州遠山之庄飯高寺書写了」という奥書がある。

※.上記の飯高寺をクリックして頂くと詳しい記事があります。

この飯高寺とは、現在の萬勝寺を指すとされる。

戦国時代末期に明知遠山氏の遠山利景は出家し萬昌寺に僧侶となっていました。

※.上記の明知遠山をクリックすると、ご存じ遠山きんさんの記事があります。金さんは明知遠山の末裔です。

名前は自休と称していたが、兄二人が武田勢との戦いで戦死したため還俗し明知遠山氏の武将となり徳川側について武田勢と戦った。

天正2年(1574年)に萬昌寺は武田勝頼による東濃侵攻時の兵火により焼失したため、過去の詳細な記録は不明となってしまい、江戸時代になり江戸幕府の旗本(交代寄合)となった遠山利景は寺の焼け跡の荒廃を嘆いて明知遠山氏の菩提寺である龍護寺を開山した椽室宗採に再興を依頼した。

椽室宗採は、この地の有力者であった、寺下の後藤新右衛門、関屋の春日井総右衛門、そして櫻井某の助力を得て、遠山利景が亡くなった翌年の元和2年(1616年)に、厄除けの千手観音菩薩は、そのままとし、新たに十一面観音菩薩を本尊として、臨済宗に改宗し、寺名を妙法山 萬勝寺に改めて再興を果たした。

境内の敷地に「五平餅・観音茶屋」の五平餅が岩村一の旨さと評判です。

戦国時代の旧跡

いぼ神様

⑦はいぼ神様を祀ってあるといわれ、いぼ取りのために石を拾っていぼを擦るといぼが無くなるといわれています。

また、岩村教育委員会によれば、ここは織田信長の叔母・おつやの方の墓という立札があります。

真意のほどはわかりません。

本当かもしれません。

▲通行どめの後ろに桜の大木があります。その下に石ころがあり、その石で「いぼ」を擦ると取れると言われています。

▲ここにおつやの方のことが書かれています。

▲ここにおつやの方のことが書かれています。

※.上記のおつやの方をクリックすると信長が家康に出した処刑をした黒印状の記事があります。

大将陣

天正3年(1575年)長篠の戦いで武田勝頼軍を破った後、信長の嫡男・織田信忠を総大将として3万人をあずけ岩村城にいる武田軍の秋山虎繁とおつやの方(信長の叔母)夫婦を攻めるため本陣を置いた所なので、以後大将陣と呼ぶようになった。

※.上記の大将陣をクリックすると記事があります。

※.上記の総大将をクリックして頂くともう一つの記事があります。

5ヶ月の攻防戦の末、岩村城は開城したが秋山虎繁とおつやの方は信長に助命の条件つけて開城したが、信長は条件を破って城主・秋山虎繁とおつやの方を岐阜の長良川河川敷で逆さ吊りで処刑した。

※.上記の処刑をクリックするとおつやの方が逆さ吊りで処刑された記事があります。

妙法寺

山号は経王山または桃蕚山(とうがくざん)といい、承応2年(1653年)大給松平の後に岩村藩主・丹羽氏2代氏定により建立された。

当地方では唯一の日蓮宗の寺です。

丹羽氏転封後は、民間の寺となり、時の豪商の尽力により栄えた寺です。

天保年間に火災に遭い全堂を失ったが、後に大部分を修復した。

火中より搬出した寺宝や、苗木城の廃仏毀釈により仏好寺から引き継がれた寺宝などが多数あります。

山門の扁額の「不弐門」は頼山陽の書といわれます。

妙法寺は赤時門という山門が有名で、赤時門とは岩村城二の丸にあった門を移築した他ものです。

▲境内にあるまくら塚

▲境内にあるまくら塚

境内には「まくら塚」があります。

これは信長に殺された岩村城主(武田の臣)秋山虎繁一族を供養するために建立されました。

※.上記の妙法寺をクリックすると詳しい記事があります。

浄光寺

偏照山浄光寺は真宗大谷派(東本願寺派)の寺で、三河の内田祐正の開創による寺。

天正年間(1576年頃)信長の石山本願寺攻めの時の一向宗徒の一人、祐正は敵の包囲を逃れ上州那和に下りました。

その後、城主・松平家乗の保護の下に浄光寺を創建した。

※.上記の浄光寺をクリックすると詳しい記事があります。

第8世の浄光寺の娘さんが徳川幕府の大奥の老女(桃光院)に出世しています。

※.上記の老女をクリックすると詳しい記事があります。

庚申堂・高札場

高札場に接して西町庚申堂「があります。

かつての盛巖寺末寺の祥雲寺であり境内に寛文5年(1665年)の供養碑があります。

延宝5年(1677年)岩村藩主・丹羽家の家中より庚申の本尊青面金剛像の寄進があって庚申堂となった。

高札場とは、下町の木戸の南(現在の柳町)に武家屋敷を設け、そこに足軽を住まわせ、木戸の守りと共に高札場の管理に当たらせた。

藩主は領民取締の各種後法度を公布、それを掲示して領内に知らせた。

鉄砲鍛冶屋敷

下町の木戸近くから北方は曲がり、橋を渡った武家屋敷街にあります。

加納家は、藩政時代に火縄銃を造った家柄、一部土蔵造りの一風変わった建物で、軒の採光窓が特徴です。

今でも鉄砲鍛冶の名残を留めています。