天下の武将・織田信長が東美濃の岩村城とどういう関係があったのかを調べてみた。

岩村城の位置は、長野県・愛知県に近く交通機関で行くとすると、名古屋駅から出てる中央線に乗って「恵那」駅で下車して、隣にある明知線乗車場のりばに行って、終点は「明知」駅行きのに、乗っ20〜30分で「岩村」駅に着きます。

下車すれば目の前の山が岩村城跡です。

登城口(歴史博物館)まで歩きて30分、タクシーで10分程かかります。

僕の子供の頃は、岩村城とはいわず霧ガ城って呼んでいました。

その岩村城は「岩村町」の東に位置する山にお城を造って活躍したのが遠山氏、三遠山といって岩村城を基礎にして初代・遠山景朝の長男と次男が苗木城・明知城を築きました。

元々遠山氏は源頼朝の重臣・加藤景廉を祖として、嫡男・加藤景朝が父に替わって岩村城を築いたことから始まる。

※上記の加藤景廉をクリックして頂くと関連記事があります。興味のある方は読んでください。

もし織田信長が今川義元に負けていたら、信長・家康の継承もなかったと想像しますが現実は勝ってしまい、信長・秀吉・家康と繋いでいきました。

信長の正室の名前がハッキリとわかっていません、一般的には濃姫となっていますが、美濃から来た姫で濃姫、史料によっては帰蝶や、鷺山殿と記されることもあります。

歴史とはそんなものです。

岩村城と織田信長の策略

美濃国の東部に位置する豪族、鎌倉時代から勢力を張っていた遠山氏一族は、戦国期には支城(分家城)十八を数え、遠山十八城と呼ばれていました。

そのうち有力な宗家である岩村と、苗木・明知の城主三人衆と呼んでいました。

岩村城は甲斐の武田信玄と尾張の織田信長、さらに三河の徳川家康の抗争の接点地となって激しい攻防戦に巻き込まれていき来ます。

天下人を目指す織田信長にとっての脅威は甲斐の武田信玄であった。

美濃を守るためには信州との国境を固める必要があり、信長はまず政略結婚策を考え行動に動いた。

岩村城主・遠山景任へ信長の叔母を嫁がせ、夫婦に子がいなかったので、自分の5男の御坊丸(後の織田勝長:本能寺の変で自害)を養嗣子として送り込み、遠山一族の宗家である岩村遠山氏を支配下においた。

信長は苗木遠山氏へは妹を嫁がせ、さらに武田氏ちも友好関係を保ため、妹夫婦の娘、つまり姪を養女とし、永禄8年(1563年)に、この養女を信玄の後継者である勝頼に嫁がせて姻戚関係を結んだ。

女城主誕生

遠山景任が戦いの後遺症で没すると御坊丸が岩村城主になるものの、まだ、幼くまだ8歳であり、養母の景任未亡人の信長の叔母・おつやの方が後見人として采配を振るったことから世のいう「女城主」といわれるようになります。

天正元年(1573年)武田二十四将の一人秋山虎繁が信玄の命を受けて岩村城を攻撃した。

▲秋山虎繁

▲秋山虎繁

この時城兵が一丸となって戦っため、岩村城の堅塁※1を破ることができなかった。

※1.堅塁(けんるい)とは、守備がしっかりしていて攻め落としにくい、砦・陣地。

秋山は策を講じ、「未亡人(おつやの方)」と結婚し、御坊丸に家督相続させること」等を条件にして開城を迫った。

女城主も城兵の運命を思って承諾し開城し秋山虎繁の妻となった。

しかし、御坊丸は約束に反して甲府の信玄の元へ人質として送られたので、信長は烈火の如く怒ったという。

信長の反撃

2年後の天正3年(1575年)、織田・徳川の連合軍が戦った長篠の戦いで武田軍を完膚なきまでに叩きのめすと、その勝利の夜に長男・信忠に3万の兵を預け岩村城の奪還を命じた。

勝利の美酒もそこそこに、信忠は5日後には岩村城を完全包囲して攻撃にかかり、半年近い激戦の後降伏させた。

城兵と秋山虎繁夫婦の助命が条件の一つであったが、信長はこれを無視して、叔母も秋山虎繁も逆さ磔の極刑にし、城兵2000人も殺害した。

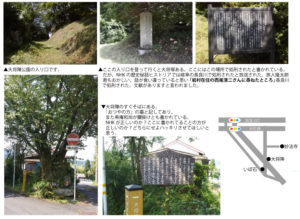

▲ここに織田信忠が陣を張った大将陣です。

▲ここに織田信忠が陣を張った大将陣です。

宿敵・武田攻め

天正10年(1582年)1月に信長は武田攻めの号令を出し、岩村城主となった川尻慎吉が先鋒隊として出陣、嫡男・信忠は14日に着陣し、信州高遠城を攻略、3月11日には天目山麓の山野に武田勝頼を追い詰め、夫人(北条氏政の娘)・子の信勝と共に自刃させ、さしもの名族・武田氏を滅亡させた。

織田信長は3月5日に悠々と、3万とも5万ともいわれた大軍を引き連れて出陣した。

宿敵の武田討伐も完全に自信のある勝ち戦さで、行軍も「天下人は我なり」という自己満足させる一種のデモンストレーションであった。

岩村へ着陣した日が、武田勝頼自刃の日であり、報を受けた信長はさらに一日岩村城に泊まり、祝宴を兼ねて薪能を楽しんだ。

3月29日、諏訪において武田討伐の論功行賞の発表があり、岩村城主・川尻慎吉は甲斐は甲斐をもらい、次の城主は森蘭丸となっていますが、森蘭丸は金山城主で岩村城は団忠正に任じられています。

本能寺の変

天正8年(1565年)に甲斐の武田氏を攻める途中で信長は金山城で一泊したが、同年6月2日早朝に信長が本能寺に滞在しているところを襲撃して、主君・織田信長・森蘭丸等は明智軍と戦って自害した。

この変での真実は、別のところにいた嫡男・織田信忠・五男の織田勝長(御坊丸:岩村城主)も自害したことは事実です。

この織田勝長は、甲斐の武田から人質を解かれ、天正9年(1566年)に父・信長に会って犬山城主となり、11ヵ月後に本能寺の変が起こり、兄・信忠と共に二条城で戦い自害というなんとも不運な武将、まだ17歳でした。

当日、明智光秀が参戦したことは間違いです。

後日新聞に発表されました。

色々話は出ていますがどこまでが真実か本当かはわかりません。

また、甲斐国の城主となった川尻慎吉も、武田の残党や領民が蜂起して躑躅ヶ崎の館を襲った際、虐殺されて古井戸へ埋められた。