信長に政略結婚をさせられ、武田軍の秋山に攻められたときも、援軍は来ず味方の兵士も助けたい一心で秋山と結婚。

元亀3年(1573年)信玄は西上作戦を開始する前に、木曽義昌と遠山直景に命じて飛騨の三木自綱を攻めさせた。

この戦いで遠山直景が5月18日に戦傷死、直景には他に子がいなかったことから、信長が飯羽間遠山氏の遠山友勝をして苗木遠山氏のあとを継がせた。

▲岩村城本丸から御嶽山方面を望む

▲岩村城本丸から御嶽山方面を望む

遠山友勝の嫡男友忠の妻は信長の姪である。

さらに8月14日に遠山景任も病死して岩村遠山氏の血統が断絶したので、信長は東美濃の支配権を好機とみて。

岐阜城留守居の河尻秀隆や織田信広を岩村城に派遣して占領すると、自らの子御坊丸(のちの織田勝長)を亡くなった遠山景任の養嗣子として継がせ、叔母のおつやの方を後見人とした。

スポンサーリンク

天正元年(1573年)武田軍の大将秋山信友に攻められ、城主遠山景任は死去していたが、未亡人「おつやの方」は養子として迎えていた信長の六男御坊丸(後の織田勝長)を城主として、織田の援軍がくるまで徹底抗戦を主張、城兵も御坊丸を守り防戦する。

武田軍を城に寄せつけなく、難攻不落の岩村城は落とせなかった。

ところが岩村城将の「織田掃部」※1は合戦をかわすため、「おつやの方」と「秋山信友」を結びつけ、御坊丸の養育を条件に和議を申し入れた。

※1 尾張国楽田城主・織田寛貞の子、織田信長に仕える。織田忠寛(おだただひろ、生年不詳)は戦国時代の武将、織田信長の一族、津田一安、または受領名の掃部助から、織田掃部と称された(丹波守ともいう)法号は一安。子の名は不詳だが、文献には忠遼・信昌の名が記されている。尾張日置城主。

ここに至って「おつやの方」は降伏勧告で城を開いた。

これを聞いた信長は大いに怒ったが、武田信玄の勢いは強く、岩村城には秋山信友が入り武田軍の最前線を担うことになった。

▲武田信玄

▲武田信玄

ときを同じく武田信玄が京都へ上洛途中、天正元年(1573年5月9日)、徳川家康の三河国まで攻める途中で死亡、下伊那を通って退却して甲斐に返し、信玄死去で士気の上がらない武田家首脳をよそ目に、家康が大井川を超えて駿河に入り、久能城の根古屋や駿府城の城下を放火をする。

続いて家康は長篠城の近くまで侵入して、岡崎城までひきあげる。

この家康の行動は信玄の死を確かめるためのもので、勝頼はこの時点では継嗣問題(けいしもんだい)で全く身動きがとれない時期であった、信玄のあとを勝頼が継いだ。

▲徳川家康の像

▲徳川家康の像

同年7月に家康は東三河に侵入し、再び長篠城を包囲した。

長篠城は、城主の菅沼正定のほかに武田軍から派遣された先方衆の室賀信俊・小笠原信嶺らが守りを固めていた。

武田軍が撤退したことを確認した信長は、2万の兵を率いて岩村城を攻めたが勝敗はつかなかった。

武田勝頼は天正三年(1575年)長篠の戦いで織田信長・家康軍に惨敗し、岩村城は孤立し織田信忠引きいる2万の大軍に攻められていた。

援軍も来ない秋山信友とおつやの方は岩村城を守って半年も籠城し抵抗を続けたが、ついに兵糧もつき、信忠の総攻撃によって攻め落とされ、下伊那地域への入り口にある重要な岩村城を秋山信友が守衛していたが降伏。

城兵は皆殺し、秋山信友と女城主は捕らえられる。

スポンサーリンク

女城主の怨念、信長に言う。

女城主は逆さ磔に、「実の叔母を、このような非道の扱いをするからには、必ずや、その報いを受けようぞ」と絶叫(ぜっきょう=出せる限りの声をでして叫ぶこと。恐ろしさのあまり絶叫する)して果てたという。

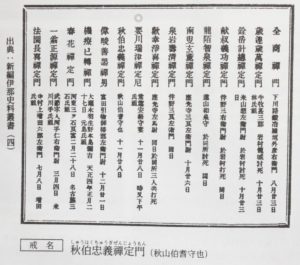

▲女城主「おつやの方」の戒名、いわむら郷土読本より

▲女城主「おつやの方」の戒名、いわむら郷土読本より

恨みのせいか七年後に本能寺での変で亡くなる(天正十年6月2日)。

御坊丸こと織田勝長は武田の人質から解放され天正九年11月に安土に戻り犬山城主となったが、兄信忠と共に本能寺で討死する。

岩村城を奪還した織田軍の河尻秀隆は、その戦功で岩村城主となったが、本能寺の変の16日目に武田の残党によって殺される等、女城主の恨みが続いた。

スポンサーリンク